アメリカ・シャジェラック空港 [├海外の空港、飛行場]

2017年8月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州の本当に小さなシャジェラック集落の北約700mにある「シャジェラック空港」。

空港西側に隣接するイノコ川に離着水エリアが設定されています。

■航空会社

Frontier Flying Service

Hageland Aviation Services

アメリカ・シャジェラック空港

設置管理者:Alaska DOT&PF - Northern Region

種 別:公共用

3レター:SHX

4レター:PAHX

標 高:79 ft / 24 m

標 点:62°41′32″N 159°34′09″W

滑走路:(磁方位、長さ フィート、メートル、表面、状態)

16/34 3,400 1,036 砂利 good condition

18W/36W 5,000 1,524 水

関連サイト:

Wiki/Shageluk Airport■

アメリカ・セルダビア空港 [├海外の空港、飛行場]

2017年8月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com(中央の〇)

アラスカ州セルダビアにある「セルダビア(セルドビア)空港」。

1947年8月開設の州立の公共用空港で、砂利敷き滑走路1本を有しています。

3機の単発機が当空港を定置場にしています。

2013年には週平均108便の運航があり、その内訳は、エアタクシー38%、残りはゼネアビでした。

アメリカ・セルダビア空港

設置管理者:State of Alaska DOT&PF

種 別:公共用

3レター:SOV

4レター:PASO

標 高:29 ft / 9 m

標 点:59°26′33″N 151°42′15″W

滑走路:1,845ft/562m

磁方位:16/34

表 面:砂利/good condition

関連サイト:

Wiki/Seldovia Airport■

第三郡山航空基地(大槻飛行場)跡地 [├国内の空港、飛行場]

2017年8月訪問 2022/1更新

撮影年月日 1947/10/24(昭22)(USA R357 36)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

福島県郡山市にある「郡山駐屯地」。

この駐屯地を串刺しするような形で、かつてここに「第三郡山航空基地」がありました。

地名から「大槻飛行場」とも呼ばれていました。

第一、第二航空基地は下記リンクご参照下さい。

ここも長年明確な位置を特定することができなかったのですが、

■防衛研究所収蔵資料「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)では、

当航空基地について、「2,000x200未完 掩体 工事中 其ノ他記事:未使用」とありました。

■更に防衛研究所に「第1~3郡山海軍航空隊図面」という資料が収蔵されていました。

閲覧室にて拝見したその資料中には、当航空基地の大きめの手書きの図面、地図が含まれていました。

図面によれば第三郡山航空基地は、1,500mx200mの着陸帯の中に幅70mの滑走路として示されており、

さらに東側に延長して2,000mx200mの着陸帯、その中に幅70mの滑走路。として描かれていました。

滑走路を縁取るように着陸帯があるため、滑走路は着陸帯と比べて幅だけでなく長さもやや短く描かれているのですが、

具体的に何メートルになるのかについては示されていませんでした。

地図には地名、道路が細かく書き記され、そこに着陸帯、滑走路の線が引かれています。

残念ながら現在の地図で見ても滑走路跡っぽい地割は一切残っておらず、

1947年の航空写真を見ても、フェイクの地割がたくさんあって、(少なくともオイラには)判別がつきませんでした。

そこで手書きの地図に記されている道路と共に、地名を一つ一つグーグルマップ上で突き合わせ、

滑走路位置について(だいたいこの辺にこんな感じ)とおおよそのアタリがついたところで、

1947年の航空写真でその部分を改めて詳しく見たところ、

滑走路方向にうっすらと着陸帯っぽい地割が浮かび上がりました。

その通りに線を引いたのが上のグーグルマップです。

1947年の航空写真では着陸帯の両端の位置が読み取れず、

特に東側に延長した500m分の滑走路については、地割も残っていません。

それで、「資料通り500m延長したら、こんな感じ」ということで線を引きました。

また前述の通り、資料では着陸帯幅:200m、滑走路幅:70mとあるのですが、

航空写真の通りに作図したところ、幅は約110mとなり、資料にある200mとは大幅に異なっています。

もしかして作図の際、着陸帯の線を拾うべきところを、どっちか一辺は滑走路の線を拾っちゃったかも。

滑走路の位置はこれで合っているはずなので、この位置に無理やり幅200mで作図しようか(たまにやる)。

とも考えたのですが、航空写真にしっかり線が残っているので、残っている線を活かし、小細工はしないことに。

「おおよそこんな感じ」ということでご了承くださいませ。

郡山駐屯地。

当時はこの方向に滑走路が伸びていたはずです。

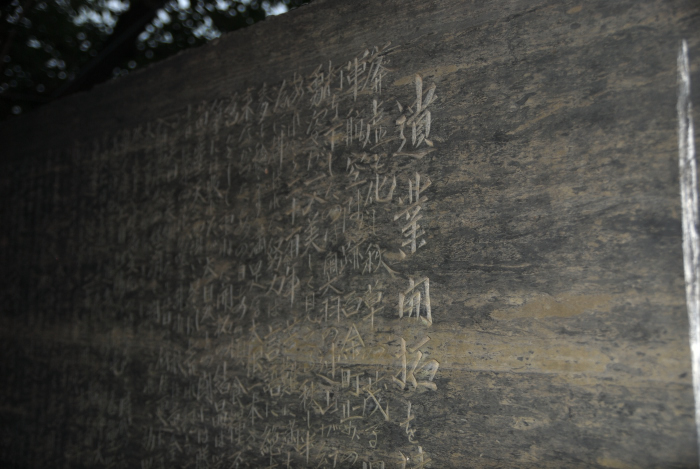

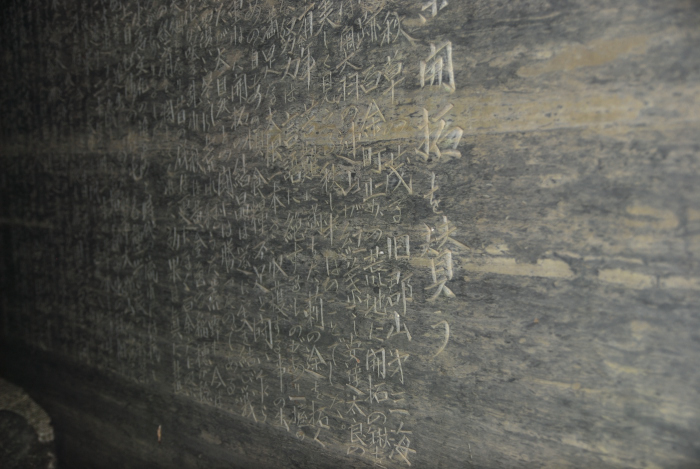

県道55号線信号交差点にある「開拓之碑」。

裏面に碑文が刻まれていました。

「遺業開拓を賛う」と題する格調高い文面は、

「廃墟と化し秋草の茂る旧郡山第三海軍航空隊跡百余町歩の荒地に開拓の鍬を打ち下したのは」

という出だしで始まっています。

福島県・第三郡山航空基地(大槻飛行場)跡地

設置管理者:海軍

種 別:陸上飛行場

所在地:福島県郡山市大槻町

座 標:N37°23′47″E140°19′41

標 高:257m

着陸帯:1,500mx200m(そのうち滑走路幅は70m、2,000mに延長工事)

方 位:11/29

(座標、標高、方位はグーグルアースから)

沿革

1944年11月 起工式

1945年05月 1,500m部分完成。戦後は開拓地となる

関連サイト:

ブログ内関連記事■■

この記事の資料:

防衛研究所収蔵資料「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)

防衛研究所収蔵資料「第1~3郡山海軍航空隊図面」

浅川航空基地跡地 [├国内の空港、飛行場]

2017年8月訪問 2022/1更新

撮影年月日 1947/10/28(昭22)(USA M607 19)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成・3枚とも)

福島県石川郡浅川町、東白川郡棚倉町にあった海軍の「浅川航空基地」跡地。

当飛行場跡地については、長いこと(本当にあったの??)というレベルで位置特定できなかったのですが、

2014年4月に佐藤正孝さんから貴重な情報を頂いたのでした。

頂いた情報によりますと、

■地元郷土史科家の衣山氏による当飛行場の調査資料が棚倉町役場発行の「お知らせ版」2010年7/15号に掲載され、

直接衣山氏と共に現地を訪れ、場所を確認したとのことでした。

飛行場のあった場所は、「浅川町役場の西方で浅川町大字浅川字背戸谷地の西端と棚倉町一色に跨いだところ」

と教えて頂きました。

「浅川町大字浅川字背戸谷地の西端と棚倉町一色に跨いだところ」を1947年の航空写真で確認してみると、

確かにありました!

南北方向に滑走路跡がクッキリと写っており、グーグルマップにその通り線を引いて場所を確定したのでした。

佐藤さんどうもありがとうございましたm(_ _)m

めでたしめでたし。

…と思っていたのですが、その後2016年2月に防衛研究所にお邪魔して入手した資料に

■「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)があり、

その中に当浅川飛行場も出ていました。

以下引用させて頂きます。

位置:福島県西白河郡浅川町

基地名:浅川

最寄り駅よりの方位 距離粁:水郡線磐城浅川駅駅前

飛行場 長x幅 米:800x70E-W 600x60N-S

収容施設:150名

工場倉庫:施設あるも数量不明

主要機隊数:小型

主任務:退避場

隧道並に地下施設:工事中

其の他記事:未使用

当飛行場の用途は「退避」だったんですね。

終戦の年の8月調べの時点で、「諸施設等工事中」とあります。

そして非常に気になる項目が「飛行場」で、そこには「600x60N-S」とあり、

確かに航空写真に写っている跡はピッタリその通りの寸法だったのですが、

続けて「800x70E-W」とも記されています。

オイラは、浅川飛行場はてっきり南北滑走路1本だと思い込んでいたのですが、

東西方向のもう少し大きい滑走路もあり、全部で2本だったのです。

■「21世紀へ伝える航空ストーリー 戦前戦後の飛行場・空港総ざらえ」という書籍の中でも、

浅川海軍飛行場

石川郡浅川町 東西800x70 南北600x60 未使用のまま終戦を迎えた。

という情報があり、ここでもやはり滑走路は2本と出ています。

方面 横須賀

牧場 浅川

滑走路 EW SN(かすれて読み取れず)

縣郡村 水郡線(磐城浅川)

記事 既成

改めて浅川飛行場についてネットで検索してみたのですが、

当飛行場について扱っているサイトが非常に少ないうえに、

辛うじて出ていても、南北滑走路についてしか触れられていません。

…これは自力でナントカするしか。

そう思って改めて1947年の航空写真を眺めたのでした。

南北滑走路のアップ。

この滑走路からそれ程離れていない位置にもう一つ東西方向の滑走路があったはずなのですが、

改めて南北滑走路跡を見てみると、

地元の方が滑走路を横断するために設けたのではないかと思われる線が幾つもあります(白矢印の箇所)。

終戦間もない頃の滑走路跡には時折見られるものなのですが、

似たようなものがすぐ下側にも東西方向に幾つもあることに気が付きました。

コレです。

ここが資料に出てくる東西方向の滑走路跡と仮定して作図してみたところ、800mx70mでサイズもピッタリ。

周辺は濃い植生、建物、畑地が広がっており、滑走路跡地の候補地は限られています。

というか、オイラにはここ以外に東西方向800mx70mの適地は見当たりません。

それでここが浅川飛行場のもう1本の滑走路跡なのだと思います。

そして2018年8月にやっとのことで現地にお邪魔して撮影してきたのでした。

南北滑走路跡。

ここから奥に向かって真っすぐ滑走路だったはずです。

佐藤さんから頂いたコメントにあった通り、画面右端の道路をはじめとして、滑走路の地割が結構残っています。

真正面に林が前方を塞ぐように見えていますが、1947年の航空写真ではあの部分も滑走路跡で更地でしたので、

アレは戦後のものです。

東西滑走路跡。

もう少し背後から画面奥に向かって滑走路が伸びていたはずです。

こちらは1947年の写真でも滑走路の地割がハッキリせず、横断路痕のみでしたので、

現在も滑走路跡を思わせる地割は見当たりませんでした。

ということで、佐藤さんから情報頂いてから3年半も経過してしまったのですが、

やっとのことでアップの運びとなったのでした。

改めて佐藤さん、そしてオイラは直接お目にかかっていないのですが、

地元郷土史科家の衣山さん、ありがとうございましたm(_ _)m

福島県・浅川航空基地跡地

設置管理者:海軍

種 別:軍用飛行場

所在地:福島県石川郡浅川町背戸谷地、福島県東白川郡棚倉町一色

座 標:N37°04′41″E140°24′15″

標 高:311m

滑走路:800mx70m(10/28)、600mx60m(01/19)

(座標、標高、方位はグーグルアースから)

沿革

1945年8月 隧道等工事中。未使用

関連サイト:

「航空特攻戦備」第2期(21コマ)■

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

棚倉町役場発行の「お知らせ版」2010年7/15号(地元郷土史科家の衣山さん。佐藤さんから)

「21世紀へ伝える航空ストーリー 戦前戦後の飛行場・空港総ざらえ」

防衛研究所収蔵資料「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)

福島県 [■旅行記]

毎朝8:30にホテルを出発することになっていたので、 早朝抜け出して跡地等見て回り、

何食わぬ顔でホテルに戻ることに(o ̄∇ ̄o)

上のマップの通りで、行きたい場所は、 福島県の浪江飛行場候補地、郡山第三飛行場跡地、

浅川飛行場跡地、 栃木県の黒磯滑空場の計4カ所でした。

このうち、浪江飛行場候補地のあった場所は、 事故を起こしてしまった原発一号機の北約8kmにあり、

立入り不可の「避難指示」地区に指定されていたのですが、

公式サイトによれば、2017年3月31日に「解除準備地区」に変更になり、 日中の立入りが可能になりました■

ということでここも行ってみたかったのですが、

時間の関係で結局実際に行けたのは、浅川、郡山の二か所のみでした。

続く記事でお邪魔した二か所の記事を順にアップします。

9,000,000pvありがとうございます。 [■ブログ]

お越し下さった皆様、本当にありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

とり。

九州、中国・6 [■旅行記]

6日目

4:00 起床

4:40 長篠設楽原PA発

6:10 駿河湾沼津SA

8:05 狭山PA

その後、Fさんから預かったお土産を3軒に運び、自宅に戻って荷物を降ろし、直ちに仕事だったのでした。

これで旅行記はおしまいです。

長々とお付き合い、どうもありがとうございました。

(もう続かない)

本日の走行距離:299km

総走行距離:2,996km

総燃費:22.2km/l

勢力河原の陸軍飛行場跡地 [├国内の空港、飛行場]

2017年5月訪問 2022/1更新

撮影年月日 1948/03/29(昭23)(USA R32-1 74)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

岡山県赤磐市勢力。

吉井川の河原に陸軍飛行場が建設されました。

現在のところ正式名称が不明のため、「勢力河原の陸軍飛行場」というのは便宜的なものです。

ご了承くださいませ。

■熊山町史通史編(下巻)で、

勢力河原にグライダー滑空場設置の計画があったこと、

その場所に今度は陸軍戦闘機の本土決戦用特攻準備基地が建設されたこと、

吉井川の岸辺に沿うて幅約一〇〇メートル、長さ約一〇〇〇メートルであったこと、

地元の方も大勢作業に従事し、米軍に察知されないようにしながらの作業は大変な苦労であったこと、

等記されています。

8月上旬飛行場はほぼ完成し、状況観察のため陸軍小型戦闘機が飛来して着陸し、

飛行士(少佐)が降りて周囲の地形・山形をながめ、滑走路・掩体壕を確認して飛び去りました。

「ここの飛行場は安全で有効」というのがそのときの判定だったのだそうです。

結局それからすぐ終戦を迎えた訳ですが、

終戦直後、1機の零戦が着陸し、パイロットは持って来たガソリンで機体を焼却し、

熊山駅から汽車で立ち去るという一幕があったのだそうです。

以上、情報は再生おじさんから頂きました。

再生おじさんありがとうございましたm(_ _)m

上のマップは町史にある情報を元に作図しました。

おおよそこんな感じだったのではないかと。

岡山県・勢力河原の陸軍飛行場跡地

設置管理者:陸軍

種 別:秘匿飛行場

所在地:岡山県赤磐市勢力

座 標:N34°46′05″E134°05′40″

標 高:15m

滑走路:1,000mx100m?

方 位:03/21?

(座標、標高、方位はグーグルアースから)

沿革

1945年05月 松山の航空整備隊分遣隊を熊山村に置く

08月 上旬 飛行場ほぼ完成

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

熊山町史 通史編(下巻)

岡山市内の滑走路跡地 [├国内の空港、飛行場]

2017年5月訪問 2022/1更新

撮影年月日 1947/10/08(昭22)(USA R517-3 142)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

岡山県岡山市内を走る国道250号線。

戦争末期の時期、ここが滑走路として設定されていました。

前記事「京橋不時着場」の南西300m足らずの所にあります。

正式名称不明のため、便宜的に「岡山市内の滑走路」としました。

ご了承くださいませ。

これまた前記事と全く同じ資料なんですが、岡山県史近代Ⅲ677pの中で、

「軍部は焦土となった岡山市の道路を利用して本土決戦のため軍用機の発着場を計画した。瓦町から大雲寺町に至る道路の北側を拡張して滑走路とし、別に京橋を戦闘機の不時着陸場にする計画である。七月一日から岡山県戦時緊急建設団の仕事として突貫作業が行われた。このとき、京橋の南側の石の欄干は柱頭をもがれてしまった。」

とあります。

この情報も盡忠報國さんから頂きました。

盡忠報國さんありがとうございましたm(_ _)m

「瓦町から大雲寺町に至る道路」

とあるのですが、どちらも現在の町名としては残っていません。

瓦町は、中央町(昭和39年)、南中央町(昭和44年)に編入され、

大雲寺町の方は、昭和39,44,45年に中央町、南中央町、表町三丁目、東中央町に分割編入されました。

ということで、明確な滑走路の範囲は不明なのですが、

それぞれの住所から当時の航空写真と比較すると、「瓦町から大雲寺町に至る道路」とは、

上のグーグルマップ、航空写真に示した部分ではないかと思います。

「道路の北側を拡張して滑走路とし」とありますが、

航空写真で見ると、滑走路と思われる東端の部分、ここから東側の道幅が狭くなっているので、ここまでが

拡幅した部分と思います。

この部分、記述通り確かに道路の北側を拡張しているように見えます。

滑走路の西端については、実は上に示したのよりずっと先の方まで幅広の真っ直ぐな道が続いており、

囲った部分よりも先に伸びていた可能性がありますが、

町名から推測される範囲内でも690mあります。

以上、末期の時期に本土決戦に備え、急遽建設された岡山市内の2つの飛行場なのですが、

県史の中では、

瓦町から大雲寺町に至る道路→滑走路

京橋→不時着陸場

となっていて表現には微妙に差があり、本土決戦時にはこちらがメインで、

京橋はサブということなのだろうか。と思いました。

(個人の感想です)

岡山県・岡山市内の滑走路跡地

種 別:軍用滑走路

所在地:岡山県岡山市中央町、南中央町、東中央町、表町

座 標:N34°39′22″E133°55′35″

標 高:4m

滑走路:690m?

方 位:09/27

(座標、標高、滑走路長さ、方位はグーグルアースから)

沿革

1945年7月1日 着工

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

岡山県史近代Ⅲ(平成元年6月16日発行)

京橋不時着場跡地 [├国内の空港、飛行場]

2017年5月訪問 2022/1更新

撮影年月日 1947/10/08(昭22)(USA R517-3 142)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

岡山県岡山市。

路面電車の走る風情ある街並みと、南北に流れる旭川。

その川には県庁ほど近くに京橋が架かっています。

戦争末期の時期、この橋は戦闘機の不時着場として整備されていました。

■岡山県史近代Ⅲ677pに、

「軍部は焦土となった岡山市の道路を利用して本土決戦のため軍用機の発着場を計画した。瓦町から大雲寺町に至る道路の北側を拡張して滑走路とし、別に京橋を戦闘機の不時着陸場にする計画である。七月一日から岡山県戦時緊急建設団の仕事として突貫作業が行われた。このとき、京橋の南側の石の欄干は柱頭をもがれてしまった。」

とありました。

この情報は盡忠報國さんから頂きました。

盡忠報國さんありがとうございましたm(_ _)m

上のグーグルマップは橋の部分を紫で囲ってみたものですが、これだと370m弱しかありません。

これだと短過ぎと思うんですが、その下の航空写真を見ての通りで、橋の両端は幅広の道が真っ直ぐ続いています。

真っ直ぐの部分いっぱいに使うと、約770mあります(ちょっと曲がってるけど)。

これだけあれば、なんとかなったのではないかと。

岡山県・京橋不時着場跡地

種 別:不時着場

所在地:岡山県岡山市中区西中島町

座 標:N34°39′28″E133°56′03″

標 高:5m

滑走路:370m?

方 位:10/28

(座標、標高、滑走路長さ、方位はグーグルアースから)

沿革

1945年7月1日 着工

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

岡山県史近代Ⅲ(平成元年6月16日発行)