ごあいさつ [■ブログ]

毎年恒例の「空港探索」の進捗状況を(12/31現在・今後アップ予定の場所含みます)。

今年新たにお邪魔した飛行場/跡地:17

今年お邪魔したヒコーキ関連の場所、再訪した飛行場/跡地:14

これまでにお邪魔した飛行場/跡地計:779

これからお邪魔する飛行場/跡地:32(前年同月比-12)

これまでに場所特定した飛行場/跡地計:811(前年同月比+5)

今年は、

日帰り:2回

1泊2日:1回(所用のついで)

2泊3日:1回(研修のついで)

5泊6日(車中泊):1回

であちこちほっつき歩いたのでした。

各地の皆さまお邪魔致しました。そして大変お世話になりました。

私事ですが、これまで最大5泊6日休みのとれる状態を死守してきたんですが、

5月の九州行きを最後にそれが崩れ、最大でも3泊4日になってしまいました。

来年1月からは、新人教育という新たな仕事が入り、そちらに比重が移ることになっており、

飛行場巡りは一体どうなることやら。という感じです。

それにしてもオイラに新人教育を任せるとは。。。

ニュースで見聞きする人手不足は相当深刻なのだと改めて思い知らされたのでした。

こうなったら全員アブナイヒコーキマ〇アの世界に引きずり込んじゃうか(o ̄∇ ̄o)フフ

今回も1月から2月いっぱいまでコメント欄を閉じさせて頂きます。

来年もどうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

とり。

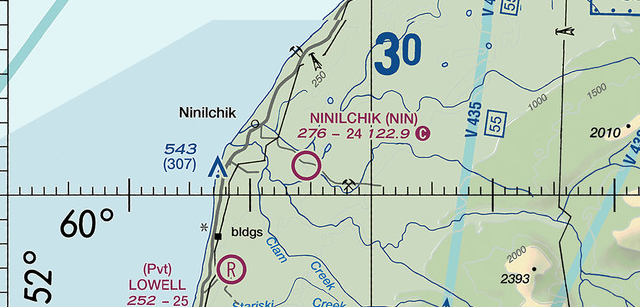

アメリカ・ニニルチク空港 [├海外の空港、飛行場]

2017年11月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州ニニルチク中心部からニニルチク川沿いに南東約5.2kmにある「ニニルチク空港」。

1962年10月開設のアラスカ州運輸公共施設局(DOT&PF)所有の公共用空港で、

732x18m の未舗装滑走路を有しています。

まるで身を寄せ合うように家々が集まって集落を形成し、そのすぐ近くに空港がある。

というのがアラスカでは代表的なパターンと思うのですが、

ここはクック湾沿いにニニルチクの中心地があって、そこから非常に広い範囲にパラパラと家があります。

上述の通り、空港は中心地から5.2kmも離れており、なんだか不思議な町の広がり方をしています。

2015年の統計では、9機が当空港を定置場として使用していました。

内訳は、単発機8、ウルトラライト機1でした。

また週平均22便の運航があり、その内訳は、ゼネアビ87%、エアタクシー13%でした。

2017年11月現在、Wikiに当空港の項目はありませんでしたので、代わりにAirNavのリンクを貼ってあります。

アメリカ・ニニルチク空港

ニニルチク空港 データ

設置管理者:アラスカ州運輸公共施設局(DOT&PF)

種 別:公共用

3レター:NIN

標 高:276 ft. / 84.1 m

標 点:N60°1.21' / W151°35.37'

滑走路:2400 x 60 ft. / 732 x 18 m

磁方位:10/28

表 面:砂利/good condition

関連サイト:

AirNav/Ninilchik Airport■

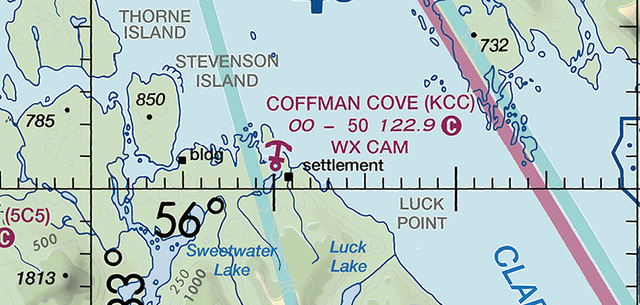

アメリカ・コッフマンコーブ水上機基地 [├海外の空港、飛行場]

2017年11月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州プリンスオブウェールズ島コッフマンコーブにある「コッフマンコーブ水上機基地」。

前記事の「ノースホーエル水上機基地」の南東約21kmに位置しています。

1966年1月開設のアラスカ州運輸公共施設局(DOT&PF)所有の公共用空港で、

1,524x610m の離着水エリアが設定されています。

2015年の統計では、月平均40便の運航があり、その内訳は、エアタクシー84%、ゼネアビ16%でした。

■航空会社 / 行先

Taquan Air / Ketchikan Harbor

アメリカ・コッフマンコーブ水上機基地

コッフマンコーブ水上機基地 データ

設置管理者:State of Alaska DOT&PF - Southeast Region

種 別:公共用

3レター:KCC

標 高:0 ft / 0 m

標 点:56°00′53″N 132°50′02″W

離着水エリア:5000 x 2000 ft. / 1524 x 610 m

方 位:N/S

表 面:水

関連サイト:

Wiki/Coffman Cove Seaplane Base■

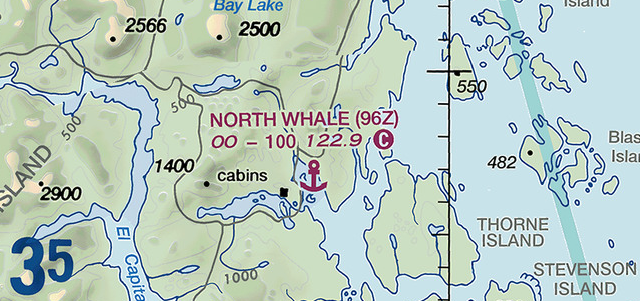

アメリカ・ノースホーエル水上機基地 [├海外の空港、飛行場]

2017年11月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州プリンスオブウェールズ島北部ホーエル・パスにある「ノースホーエル水上機基地」。

1965年5月開設のアラスカ州運輸公共施設局(DOT&PF)所有の公共用空港で、

3,048x305m の離着水エリアが設定されています。

2015年の統計では、月平均29便の運航があり、その内訳は、エアタクシー86%、ゼネアビ14%でした。

■航空会社 / 行先

Taquan Air / Ketchikan

アメリカ・ノースホーエル水上機基地

ノースホーエル水上機基地 データ

設置管理者:State of Alaska DOT&PF - Southeast Region

種 別:公共用

3レター:WWP

標 高:0 ft / 0 m

標 点:56°06′59″N 133°07′18″W

離着水エリア:10000 x 1000 ft. / 3048 x 305 m

方 位:NW/SE

表 面:水

関連サイト:

Wiki/North Whale Seaplane Base■

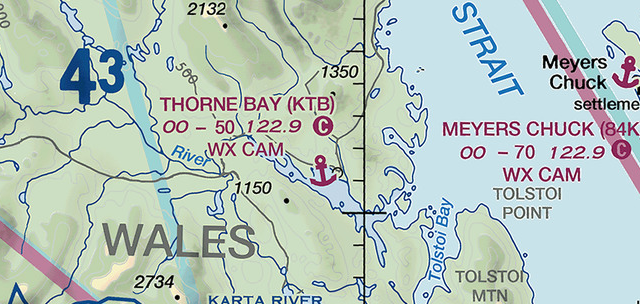

アメリカ・ソーンベイ水上機基地 [├海外の空港、飛行場]

2017年11月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州プリンスオブウェールズ島東岸、

かなり奥まった入江にあるソーンベイすぐ南にある「ソーンベイ水上機基地」。

1970年4月開設、アラスカ州運輸公共施設局(DOT&PF)所有の公共用水上基地で、

1,524x610m の離着水エリアが設定されています。

水面の状態について、資料には特に記載がなかったのですが、

かなり奥まった位置にありますから、かなり良いのではないでしょうか(気流の関係は知らない)。

グーグルマップで"Thorne Bay Seaplane Base"と検索すると、湾内最奥に連れて行かれるのですが、

SkyVectorの当飛行場の地図によれば、グーグルマップに表記してある地点から東南東約900mの所に、

水上機用フロートが図示されています(上のマップ赤マーカー・下記リンク参照)。

2015年の統計によりますと、月平均75便の運航があり、内訳は全てエアタクシーでした。

■航空会社 / 行先

Pacific Airways / Ketchikan

Promech Air / Ketchikan

Taquan Air / Ketchikan

アメリカ・ソーンベイ水上機基地

ソーンベイ水上機基地 データ

設置管理者:State of Alaska DOT&PF - Southeast Region

種 別:公共用

3レター:KTB

標 高:0 ft / 0 m

標 点:55°41′17″N 132°32′12″W

離着水エリア:5000 x 2000 ft. / 1524 x 610 m

方 位:NW/SE

表 面:水

関連サイト:

Wiki/Thorne Bay Seaplane Base■

SkyVector/Thorne Bay Seaplane Base■

伊丹空港の展望デッキも。。。 [├雑談]

これは現在工事が進むターミナル改修の一環で、2018年春に新装オープンの予定です。

リニューアル後はデッキをアクリル板で囲うなど、安全対策を強化するのだそうです(゚Д゚;)ガーン

伊丹の展望デッキは居心地の良さ、ヒコーキの見学、撮影で国内屈指の環境だっただけに、

オイラとしては非常に残念です。

12月20日から駐車料金の改定も行われ、一部値上げとなりました。

2016年4月に民営化した伊丹については、

「経営の透明性が失われた」、「判断速度が鈍った」、「利用客の視点が欠落した」等、どうもいい話を聞きません。

「空港の『建設、運用』の時代は終わった。これからは、『運営、そして経営』の時代だ」

と言われて久しく、航空業界活性化のために、空港の民営化は「今後の日本の空港のあるべき方向性」

として、各地で民営化に向けた動きがあります。

「民営化すれば、こんなに素敵なメリットがあります!」

的な話をいろいろ見聞きしたオイラも、「民営化できるところはドンドンすればいいじゃん」

と思っていたのですが、

伊丹民営化後の話を聞くにつけ、民営化すれば万事ハッピーという訳でもないんだなあ。と思い始めています。

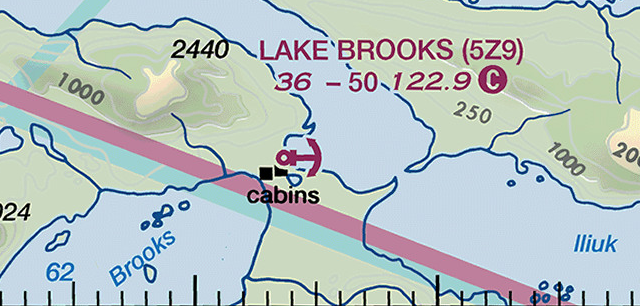

アメリカ・レイクブルックス水上機基地 [├海外の空港、飛行場]

2017年11月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州カットマイ国立公園にある「レイクブルックス水上機基地」。

1966年6月開設の公共用水上機基地で、1524 x 1219 mの離着水エリアが設定されています。

2017年の1年間、週平均36便の運航があり、その内訳は、エアタクシー68%、ローカルゼネアビ32%でした。

アメリカ・レイクブルックス水上機基地

レイクブルックス水上機基地 データ

種 別:公共用

FAA:5Z9

標 高:36 ft. / 11 m

座 標:N58°33.29' / W155°46.64'

離着水エリア:5000 x 4000 ft. / 1524 x 1219 m

方 位:ALL/WAY

表 面:水/excellent condition

関連サイト:

AirNav/Lake Brooks Seaplane Base■

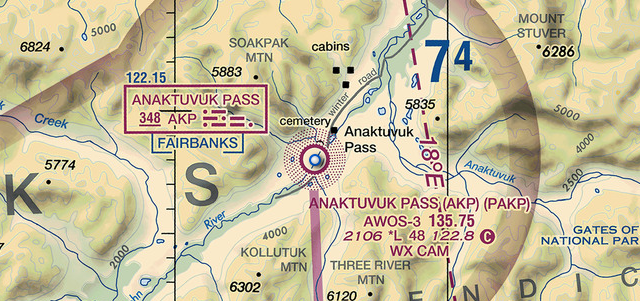

アメリカ・アナクトブック・パス空港 [├海外の空港、飛行場]

2017年11月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州アナクトブック・パスの南側に隣接する「アナクトブック・パス空港」。

1963年8月開設North Slope Borough所有の公共用空港で、1,463x30m の未舗装滑走路を有しています。

2016年の統計では、週平均69便の運航があり、その内訳は、エアタクシー89%、ゼネアビ11%でした。

■航空会社 / 行先

Warbelow's Air Ventures / Fairbanks

Wright Air Service / Fairbanks

アメリカ・アナクトブック・パス空港

アナクトブック・パス空港 データ

設置管理者:North Slope Borough

種 別:公共用

3レター:AKP

4レター:PAKP

標 高:2,102 ft / 641 m

標 点:68°08′01″N 151°44′36″W

滑走路:4800 x 100 ft. / 1463 x 30 m

磁方位:2/20

表 面:砂利/good condition

関連サイト:

Wiki/Anaktuvuk Pass Airport■

アメリカ・ナイーキュース空港 [├海外の空港、飛行場]

2017年10月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州ナイーキュース集落のすぐ南に隣接している「ナイーキュース空港」。

1977年6月開設のNorth Slope Boroughが所有する公用空港で、1,399x30m の未舗装滑走路を有しています。

2016年の統計では、週平均34便の運航があり、その内訳は、エアタクシー83%、軍用11%、ゼネアビ6%でした。

■航空会社 / 行先

Ravn Alaska / Barter Island/Kaktovik, Barrow, Deadhorse/Prudhoe Bay

アメリカ・ナイーキュース空港

ナイーキュース空港 データ

設置管理者:North Slope Borough

種 別:公共用

3レター:NUI

4レター:PAQT

標 高:38 ft / 12 m

標 点:70°12′36″N 151°00′20″W

滑走路:4589 x 100 ft. / 1399 x 30 m

磁方位:5/23

表 面:砂利/good condition

関連サイト:

Wiki/Nuiqsut Airport■

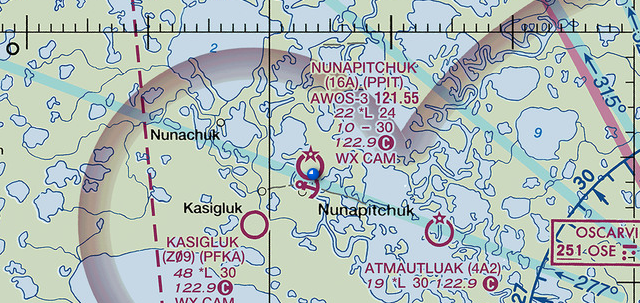

アメリカ・ヌナビッチャック空港 [├海外の空港、飛行場]

2017年10月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州ヌナビッチャック集落の北東約1.2kmにある「ヌナビッチャック空港」。

1988年1月開設のアラスカ州運輸公共施設局(DOT&PF)の公共空港で、

738x23mの未舗装滑走路と、西南西側に 914x91m の離着水エリアが設定されています。

2016年の統計では、月平均42便の運航があり、全てエアタクシーでした。

■航空会社 / 行先

Flight Alaska / Bethel

Ravn Alaska / Atmautluak

アメリカ・ヌナビッチャック空港

ヌナビッチャック空港 データ

設置管理者:State of Alaska DOT&PF

種 別:公共用

3レター:NUP

標 高:12 ft / 4 m

標 点:60°54′21″N 162°26′21″W

滑走路:(磁方位、長さ フィート、メートル、表面、状態)

18/36 2420 x 75 ft. / 738 x 23 m 砂利、土/good condition

NE/SW 3000 x 300 ft. / 914 x 91 m 水

関連サイト:

Wiki/Nunapitchuk Airport■