アメリカ・べセル水上機基地 [├海外の空港、飛行場]

2018年1月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com(中央上下に並ぶ錨マークの下の方)

アラスカ州べセルにある「べセル水上機基地」。

べセル空港の東北東約4.6kmにあります。

1967年7月開設の公共用水上機基地で、先頭のグーグルマップのマーカーの位置に水上機用ドックがあり、

ドック目の前を流れるカスコクウィム川に914mx152mの離着水エリアが設定されています。

15機が当空港を定置場にしています。

グーグルアースで"Bethel Seaplane Base"と検索すると、先頭で示したマーカーの位置から、

中州を通り越して1km以上南東の方に連れて行かれるのですが、実際にはここです。

アメリカ・べセル水上機基地

べセル水上機基地 データ

設置管理者:Public Domain

種 別:公共用

3レター:JBT

標 高:15 ft / 5 m

標 点:60°46′55″N 161°44′35″W

離着水エリア:3000 x 500 ft. / 914 x 152 m

方 位:NE/SW

表 面:水

関連サイト:

Wiki/Bethel Seaplane Base■

アメリカ・トライデントベイシン水上機基地 [├海外の空港、飛行場]

2018年1月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com(中央上下に二つ重なっている錨マークの下の方)

アラスカ州ニア島東岸にある「トライデントベイシン水上機基地」。

1997年8月開設のコディアク市営の公共用水上機基地で、1,341mx61mの離着水エリアが設定されており、

前記事の「コディアックリリー湖水上基地」の南南西約2.6kmにあります。

2018年1月現在、グーグルマップでは水上機が桟橋に並んでいる様子が見えます。

当空港には3,4レターがなく、FAAコードのみついています。

2013年の統計によれば、11機の単発機が当水上機基地を定置場にしており、

週平均96機の運航があり、内訳は全てエアタクシーでした。

アメリカ・トライデントベイシン水上機基地

トライデントベイシン水上機基地 データ

設置管理者:City of Kodiak Public Works

種 別:公共用

FAA:T44

標 高:0 ft / 0 m

標 点:57°46′51″N 152°23′29″W

離着水エリア:4400 x 200 ft. / 1341 x 61 m

磁方位:2/20

表 面:水

関連サイト:

Wiki/Trident Basin Seaplane Base■

千葉県・大利根飛行場跡地(水上機基地) [├国内の空港、飛行場]

2017年11月訪問 2022/1更新

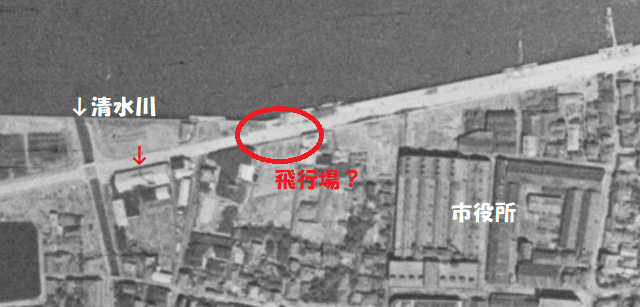

撮影年月日 1941/03/31(昭16)(C51 CB 7)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成、2枚とも)

千葉県銚子市大橋町にあった「大利根飛行場」。

茨城県の利根川河川敷に現役の「大利根飛行場」がありますが、

当記事の「大利根飛行場」は、同じ利根川のずっと下流、千葉県銚子市の河口付近にあったもので、

水上機用の飛行場なので滑走路もなく、まったく別物です。

asahi.com に当飛行場関連の記事がありました(下記リンク参照)。

詳しくはリンク先をご覧いただくとして、記事によりますと、

飛行場について、時期は昭和の初期から太平洋戦争中、場所は現在の銚子大橋付近の利根川、

名称は水上飛行機専用の「大利根飛行場」、創設者は千葉県小見川町(現・香取市)出身の猿田秀文氏。

事業内容は、飛行士を目指す20歳前後の若者が各地から集まり、

常時十数人が飛行場で働きながら操縦を学んでおり、

最盛期には旧海軍払い下げの水上飛行機を7機保有していた。とあります。

で、asahi.comの記事から、当「大利根飛行場」が現在の銚子大橋付近の利根川だったことが分かったのですが、

アギラさんから当飛行場についての更に詳しい情報を頂いておりました。

転載させて頂きます。

「続銚子市史Ⅰ」によると遊覧だけでなく銚子と「佐原」間の定期輸

送もあったそうです。(佐原のどこかは未記載)三軒町三五番地(航

空年鑑には八の三六番地となっていました)清水川の東側で現在の市

役所と銚子大橋の中間に飛行場はあったそうです。大正15年10月

開設。滑走路として5万坪の河面専用許可も千葉県から得たそうです。

ですが1934年(昭和9)3月に大利根飛行場は閉鎖になりました。

これは銚子漁港改修工事で飛行場前面の川岸が埋め立てられ道路が造

られたからでした。

そのため猿田氏は昭和11年愛知県高浜町の高浜水上飛行場長となり

また昭和17年に県営千葉県魚群探見飛行場長として銚子に戻って来

ました。今度は猿田氏の故郷、小見川に近い銚子港に格納庫はあった

ようです。

アギラさんから頂いた情報によりますと飛行場のあった場所は、

「清水川の東側」、「現在の市役所と銚子大橋の中間」とあります。

からな絞り込まれますね。

アギラさん情報ありがとうございましたm(_ _)m

ということで、先頭のグーグルマップと航空写真で位置をマークしてみました。

航空写真の一部拡大版にもある建物、屋根に「大」と書きかけているように見えます。

もしかしたらこれは上空からの目印かも。と思いました。

ただし、大利根飛行場閉鎖から7年後の撮影であること、位置がかなり大橋、清水川に寄っている等、

ちょっと微妙です。

大利根飛行場の事業内容として、飛行学校ともう一つ、アギラさんからいただいた情報では、

「佐原」間の定期輸送 が挙げられていました。

これについては次の記事でご紹介させて頂きます。

撮影地点A 銚子大橋から河口方向

今から90年程前、ここで水上機が飛び交っていたんですね~。

撮影地点B 銚子大橋下から河口方向

飛行場閉鎖のきっかけとなった「埋め立てにより飛行場前が道路になった」の「道路」は多分これではないかと。

この道路の左側が川、右側が陸で、この少し先、道路の右側に飛行場施設があったはずです。

千葉県・大利根飛行場跡地(水上機基地)

大利根飛行場 データ

設置管理者:猿田秀文氏

種 別:水上機用飛行場

所在地:千葉県銚子市大橋町

座 標:N35°44′11″E140°49′30″

標 高:0m

滑走路:利根川上

(座標、標高はグーグルアースから)

沿革

1926年10月 開設

1934年03月 閉鎖

関連サイト:

ブログ内関連記事■■

asahi.com■

この記事の資料:

「続銚子市史Ⅰ」(アギラさんより)

アメリカ・コディアックリリー湖水上機基地 [├海外の空港、飛行場]

2018年1月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com(中央上下にくっついてる錨マークの上の方)

アラスカ州コディアック島リリー湖にある「コディアックリリー湖水上機基地」。

コディアク市営の公共用水上機用飛行場です。

前記事のコディアク市営空港の滑走路延長線上に、

水上機用に造ったのか? という位おあつらえ向きな湖があります。

640 x 76 mという離着水エリアは、ほぼ湖のサイズです。

2018年1月現在、英語版Wiki、グーグルマップにまだ出てないので、AirNavさんのリンクを貼っておきます。

また、3、4レターもないっぽいのですが、FAAコードがあります。

2013年の統計では、15機の単発機が当空港を定置場にしており、

月平均67便の運航があり、その内訳は、エアタクシー62%、ゼネアビ 38%でした。

資料やグーグルマップを探しても、特に水上機基地の中心的な桟橋、ターミナル的なものはないようで、

湖のあちこちに水上機が係留されています。素敵。

アメリカ・コディアックリリー湖水上機基地

コディアックリリー湖水上機基地 データ

設置管理者:CITY OF KODIAK PUBLIC WORKS

種 別:公共用

FAAコード:9Z3

標 高:130 ft. / 40 m

標 点:N57°48.16' / W152°22.96'

離着水エリア:2100 x 250 ft. / 640 x 76 m

方 位:NE/SW

表 面:水

関連サイト

AirNav/Kodiak (Lilly Lake) Seaplane Base■

アメリカ・コディアク市営空港 [├海外の空港、飛行場]

2018年1月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州コディアク島北東にあるコディアク市の「コディアク市営空港」。

1962年5月開設の公共用市営空港で、754 x 12 mの舗装滑走路を有しています。

西南西10km足らずの所にある、3本の滑走路を有する軍民共用の「コディアック空港」と比べると、

規模はかなりこぢんまりとしていますが、その代わりこちらは、まさに街のど真ん中にある空港です。

上のグーグルマップを引いて見て頂けると、その特異なロケーションが分かります。

2013年の統計によれば、15機の単発機が当空港を定置場としていました。

また月平均25便の運航があり、全てゼネアビでした。

アメリカ・コディアク市営空港

コディアク市営空港 データ

設置管理者:City of Kodiak

種 別:公共用

3レター:KDK

4レター:PAKD

標 高:139 ft / 42 m

標 点:57°48′21″N 152°22′26″W

滑走路:2475 x 40 ft. / 754 x 12 m

磁方位:2/20

表 面:アスファルト/fair condition

関連サイト:

Wiki/kodiak municipal airport■

アメリカ・ポイント・トムソン離着陸場 [├海外の空港、飛行場]

2018月1月作成(情報は作成時のものです)

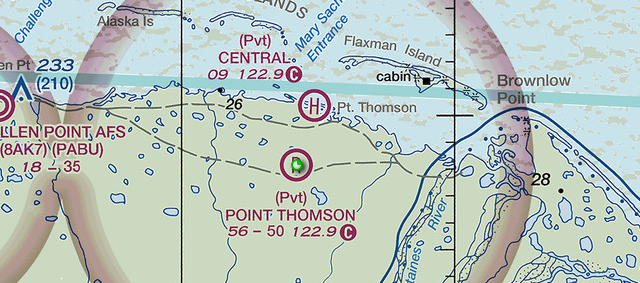

skyvector.com

アラスカ州デッドホースにある「ポイント・トムソン離着陸場」。

2011年9月開設の、あのエクソンモービル所有のプライベート離着陸場です。

2018年1月現在、当地の最新画像取得日は2004年のため、グーグルマップ上ではまだ滑走路は影も形もありません。

本場アメリカでさえ、14年も画像更新が滞る地域があるんですね~。

画像が更新された時、この場所に滑走路が姿を現すはずですが、オイラも忘れてそう。。。

未舗装滑走路で、1,524mx46mとそこそこの長さがあります。

滑走路の向きは、5/23 なので、羽田D滑走路と同じですね。

英語版Wikiにも項目がないため、AirNavさんのリンクを貼ってあります。

アメリカ・ポイント・トムソン離着陸場

ポイント・トムソン離着陸場 データ

設置管理者:EXXON MOBIL

種 別:非公共用

4レター:PAAD

標 高:56 ft. / 17 m

標 点:N70°8.16' / W146°17.40'

滑走路:5000 x 150 ft. / 1524 x 46 m

磁方位:5/23

表 面:砂利

関連サイト:

AirNav/Point Thomson Airstrip■

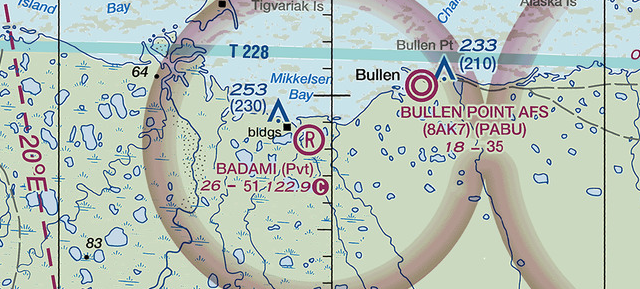

アメリカ・バレン・ポイント空軍基地 [├海外の空港、飛行場]

2018年1月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com(右上の◎)

アラスカ州カクトビクにある「バレン・ポイント空軍基地」。

2001年8月開設の米空軍所有の飛行場で、1,073mx30mの未舗装滑走路を有しています。

バレン・ポイント短距離レーダー・サイトを支援するための飛行場ですが、

英語版Wikiによりますと、「レーダーサイトは土壌侵食と予算の懸念から2007年に閉鎖された」とあります。

但し、飛行場はチャート、AirNavで現役として扱われています。

またAirNavでは、49 x 46 mのヘリパッドが併設とあります。

ドコにあるのかまでは情報がないのですが、サイズからすると、滑走路南側にくっついている四角ではないかと。

アメリカ・バレン・ポイント空軍基地

バレン・ポイント空軍基地 データ

設置管理者:USAF 11 AIR SUPPORT GP

種 別:軍用

4レター:PABU

標 高:18 ft / 5 m

標 点:70°10′35″N 146°51′18″W

滑走路:3520 x 100 ft. / 1073 x 30 m

磁方位:15/33

表 面:砂利

ヘリパッド:160 x 150 ft. / 49 x 46 mft/m

表 面:砂利

関連サイト:

Wiki/Bullen Point Air Force Station■

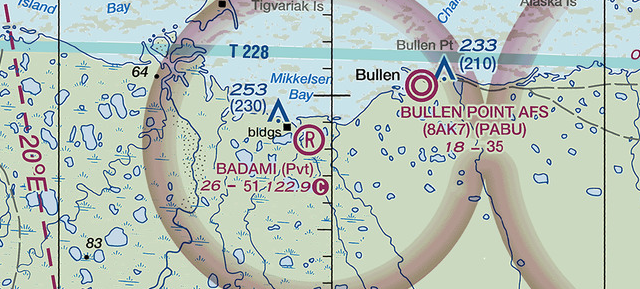

アメリカ・バダミー空港 [├海外の空港、飛行場]

2018年1月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州デッドホースにある「バダミー空港」。

2003年3月開設のSAVANT ALASKA LLC所有のプライベート空港で、

1,554mx23mの未舗装滑走路を有しています。

SAVANT ALASKA LLC とは、アンカレッジに拠点があり、

石油・天然ガス探査、開発、生産プロジェクトの運営に従事する会社だそうです。

ここは2018年1月現在、英語版Wikiにも項目がないため、AirNavさんのリンクを貼ってあります。

アメリカ・バダミー空港

バダミー空港 データ

設置管理者:SAVANT ALASKA LLC

種 別:非公共用

4レター:PABP

標 高:25.5 ft. / 8 m

標 点:70-08-14.8800N / 147-01-49.5800W

滑走路:5100 x 75 ft. / 1554 x 23 m

磁方位:3/21

表 面:砂利

関連サイト:

AirNav/Badami Airport■

県営千葉県魚群探見飛行場跡地 [├国内の空港、飛行場]

2017年11月訪問 2022/1更新

撮影年月日 1948/03/02(昭23)(USA R1069 34)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

戦争末期の千葉県銚子市で、水上機による魚群探見飛行が行われていました。

■続銚子市史Ⅰ昭和前期(昭和58年2月11日発行)に「県営千葉県魚群探見飛行場」についての記述がありました。

一部抜粋させて頂きます。

p541~ 特異な魚群探見飛行事業 猿田秀文は昭和十七年から千葉県技師の身分となり、千葉県魚群探見飛行場長として開設の準備に当たった。新飛行場の格納庫は本城町地先、現県立銚子水産高等学校の西側に建設され19年に入ってから間もなく業務を開始した。(中略)銚子市本城町地先利根川を埋立てた県有地約二千坪の基地と竹製通信筒三千本は既にでき上り間口、奥行各十間、高さ二十二尺の格納庫と付属事務所の建設は今月下旬竣工の予定

この市史から、場所は本城町地先、現県立銚子水産高等学校の西側、利根川を埋立てた県有地二千坪であること、

時期は昭和19年に入って間もなくであることが分かります。

水産高校の西側なので、グーグルマップと、1948年の航空写真を見比べ、

水産高校の敷地西側の境界に赤線を引いてみました。

市史には飛行場の位置については学校の「西側」とだけあり、「西隣」とか、「西に隣接」とは書かれていないので、

すぐお隣である保証はないのですが、この赤線以西に「県営千葉県魚群探見飛行場」があったはずです。

航空写真で見ると、周辺は宅地、整備された圃場が広がっているのですが、

水産高校の西隣だけ周囲と異なっています。

それで恐らくここに、水産高校の西隣に飛行場があったのではないかと。

赤マーカー地点。

こんな感じ。

現在はすっかり整備され、会社になっていますが、

当時はここに飛行場があり、ここから水上機が飛んでいたはずです。

千葉県・県営千葉県魚群探見飛行場跡地

県営千葉県魚群探見飛行場 データ

設置管理者:千葉県

種 別:水上機用飛行場

所在地:千葉県銚子市本城町地先利根川埋立て地(現・千葉県銚子市長塚町1丁目)

座 標:N35°44′29″E140°48′18″

標 高:0m

(座標、標高はグーグルアースから)

沿革

1944年 魚群探見業務開始

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

続銚子市史Ⅰ昭和前期

アメリカ・アニュー=クパーアック空港 [├海外の空港、飛行場]

2018年1月作成(情報は作成時のものです)

skyvector.com

アラスカ州クパーアックにある「アニュー=クパーアック空港」。

1981年12月開設の、Conoco Phillips Alaska,Inc.という油田を運営する会社が所有する非公共用空港です。

あ、油田ですって!(@Д@)

1,997mx46mの舗装滑走路を有しています。

2001年は1機の双発機が当飛行場を定置場にしており、

1,850便の運航があり、内訳は、ゼネアビ95%、エアタクシー5%でした。

アメリカ・アニュー=クパーアック空港

アニュー=クパーアック空港 データ

設置管理者:ConocoPhillips Alaska, Inc.

種 別:非公共用

3レター:UUK

4レター:PAKU

標 高:67 ft / 20 m

標 点:70°19′51″N 149°35′51″W

滑走路:6551 x 150 ft. / 1997 x 46 m

磁方位:6/24

表 面:アスファルト/good condition

関連サイト:

Wiki/Ugnu–Kuparuk Airport■