山形県・米沢飛行場(計画?) [├場所]

2018年6月訪問 2022/1更新

撮影年月日1948/05/21(USA M1073 58)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

■防衛研究所収蔵資料:「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)の中にこんな情報があります。

位置:山形県西村山郡米澤

基地名:米澤

最寄駅よりの方位距離KM:左澤線高松W1

建設の年:1945

飛行場:800x80NNW

主要機隊数:小型

主任務:退避

隧道、掩体、其の他記事(記載なし)

「山形県の米沢」というとすぐに「山形県米沢市」を連想してしまうのですが、

上記資料に出ている位置、最寄り駅の情報からすると、

これは米沢市の北北東約55kmにある、「寒河江市(さがえし)米沢(よなざ)」のことだと思います。

上の航空写真は、同資料に出てくる最寄り駅の羽前高松駅と、駅から西1km地点。

駅の西側のこの周辺は「大字米澤」。

この周辺に北北西~南南東の地割があればビンゴなんですが…ないですね。

すぐ西側に黒っぽい逆方向の地割ならあるんですけどね。

資料が「昭和二十年八月調」で「建設の年:1945」。

例によって本当に建設されたのか非常に怪しいパターンです。

ということで、県立図書館様にレファレンスサービスにて問合せをさせて頂いたのですが、

たくさんの蔵書から丁寧に調査していただいた結果、「当地に飛行場が建設されたという資料見当たらず」。

というご回答を頂きました。

「米澤飛行場」でググってみても情報は見当たらないため、これは計画止まりだったのではないかと。

先頭のグーグルマップは、資料の通りの位置、方向に800mx80mの線を引いてみました。

実際に建設されたとしたらこんな感じ。というものですのでご了承くださいませ。

方面 舞鶴

牧場 米澤

滑走路 六〇×八〇〇

縣郡村 山形、西村山 高松村

記事 七月末

計画止まりだったのかも。と思っていたのですが、こちらの資料では「七月末」とあります。

ということは、やっぱり建設したのでしょうか。

因みに「高松村」は合併を繰り返し、現在の寒河江市になっています。

北方向

南方向。

地形的には特に問題なさそうですね。

山形県・米沢飛行場(計画?)

米沢飛行場(計画?) データ

設置管理者:海軍

種 別:退避

所在地:山形県寒河江市米沢

座 標:N38°23′51″E140°14′15″

標 高:134m

滑走路:800mx80m

方 位:16/34

(座標、標高はグーグルアースから)

関連サイト:

「航空特攻戦備」第2期(21コマ)■

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

山形県立図書館レファレンスサービス様

防衛研究所収蔵資料:「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)

東北、関東・3 [■旅行記]

Ⓐ道の駅大谷海岸→Ⓑ米沢飛行場(計画?)→Ⓒ寒河江の滑空場跡地(推定位置)→Ⓓ仙台空港→Ⓔ浪江航空基地(候補地)→Ⓕ御代田航空基地跡地→Ⓖ道の駅那須高原友愛の森

4:00 起床

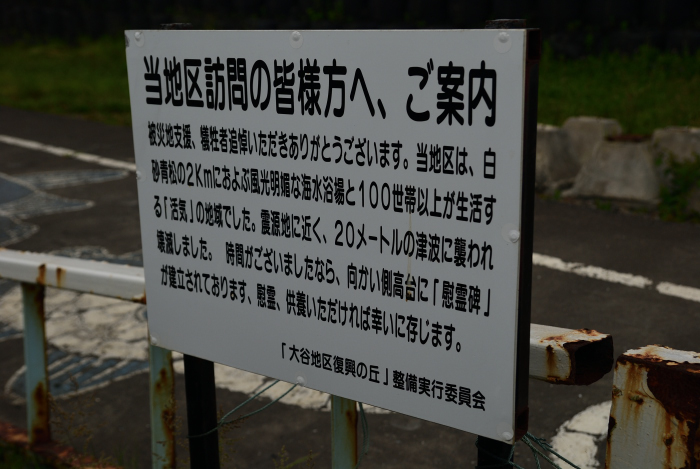

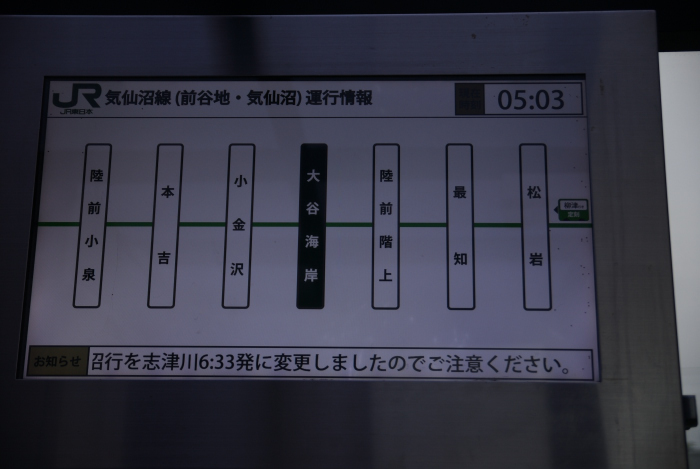

「道の駅大谷海岸」。

仙台空港に向かう途中、丁度疲れて眠くなる地点にあったから。

昨晩ただそれだけの理由でここに車中泊したオイラは、

朝起きて、明るくなった敷地内を歩いて初めて、何の予備知識もなく偶然泊まったこの道の駅が、

大変な場所だったことに気が付いたのでした。

「JR気仙沼線」等でググってみてください。

5:10 道の駅での撮影を終え、仙台空港を目指し出発。

8:00 途中、仙台市内のジョイフルで幕の内朝食

1日目、2日目と、ここまで非常に順調に来れたんですが、流石東北地方唯一の政令指定都市仙台。

平日の通勤時間帯ということもあって、とんでもない渋滞にはまってしまい、全然動かない(-"-;)

目指す仙台空港はこの大都心部を抜けた先にあり、このままでは延々通勤ラッシュの中を進むことになるため、

予定を変更して先に内陸山形の見学ポイントに向かうことに。

10:00 途中猛烈な睡魔に襲われ、公園で仮眠。

仕事の電話2件。

10:50 山形県寒河江市の米沢飛行場(計画?)見学

11:10 同じく寒河江市内の滑空場跡地見学

再び仙台空港を目指すことに。

11:30 途中ファミマで海苔巻き昼食

今度こそ仙台空港に到着し、無事アチコチ周り終わったのは14:15 でした。

仙台空港については過去記事に追記してあります■

ここから福島県浪江町を目指し、国道6号線を南下。

浪江町には海軍航空基地の候補地があって、ずっと行きたかったんですが、

その場所というのが福島原発一号機の北約8kmにあり、

立入り不可の「避難指示」地区に指定されていました。

それが2017年3月31日に「解除準備地区」に変更になり、 日中の立入りが可能になりました■

現場に近づくにつれ、「双葉町~富岡 二輪車通行禁止」という表示が目立つように。

ナビで確認すると、目的地は二輪車通行禁止になる2.3km手前で左折して太平洋岸に出るルートなので、

一応大丈夫。四輪だし。

この「二輪車通行禁止」が始まるのは、原発1号機から直線距離で6.2kmの地点。

オイラはその少し手前で曲がってしまったので規制の現場を見ていないんですが、

そこに近づくまでの数十キロに渡り、ビックリするほど普通の生活が営まれていました。

大規模店舗は普通に営業しており、駐車場にはたくさんの車が並び、自転車でやって来る人、

中古車店では展示車の洗車をする店の人、犬と散歩している人等々、

ニュースで見聞きしてオイラが勝手にイメージしていたのとは異なり、

拍子抜けするほどどこにでもあるような日常の風景が広がっていました。

しかしそんな風景は、いよいよ規制地区まであと数キロに迫り、国道6号から左折して県道に入ったところで一変。

そこここに立ち入り規制の看板が並び、「ここは線量が高いので、長時間駐車しないように」、

「窓を開けないように」と、注意を喚起する標識を多々目にするようになり、

立ち並ぶ家並は空き家が多く、ゴーストタウンの様相でした。

通行する車両は、土砂を積んだダンプ、作業員を運ぶバンばかりが目立つように。

16:20 現地到着。

ここから原発までは直線で8.2km。

なるべく滑走路端から撮る主義のオイラとしては、本当はあと1kmほど原発方向に移動したいんですが、

周辺は完全に作業車ばかりが行き交っており、原発方向から強風が吹いていたため、

撮るだけ撮って即Uターンし、次の見学ポイント郡山市を目指したのでした。

浪江町から郡山市に向かう道中、原発からはどんどん離れ、内陸に向かう方向に走ったんですが、

数十キロ?に渡り「帰宅困難地区」に指定されており、脇道という脇道は通行止めで、

大きな道には口をタオルで覆っただけ(とオイラには見えた)の誘導員の方々が。

ともすると忘れてしまうのですが、こんなに原発から近い場所で働いている方々がおられ、

原発内部でも働いている大勢の方々がおられるのですね。

撮っている最中からポツポツと大粒の雨が降り始め、程なく豪雨に。

本日はここまで。

明日の見学ポイントである栃木県那須塩原市を目指すことに。

19:00 ファミマでのり弁

20:20 須賀川の健康ランドで入浴

21:15 給油。この区間の走行距離は810kmでした。

給油した量からすると、あと100kmは走れそうなんですが、

明日は早朝からスタンドなさそうな所を走り回るので、早目に給油。

21:45 道の駅那須高原友愛の森着

本日は津波で流された線路から始まり、震災の影響を様々目の当たりにし、いろいろ考えさせられる1日でした。

22:00 寝る

本日の走行距離:512km

おやすみなさい

(続きます)

佐藤章飛行士発着跡地 [├国内の空港、飛行場]

2018年6月訪問 2022/1更新

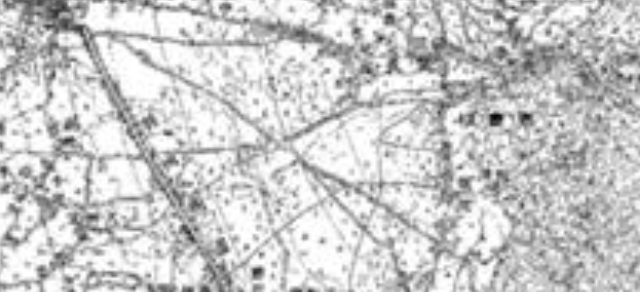

測量年1925(50000 61-8-3 六郷)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

↑1925年の地図、画面中央付近が碑の位置です。

秋田県仙北郡仙南村出身の「佐藤章(要蔵)」という人物がおりました。

彼は民間飛行家の草分的存在であり、郷土の英雄でした。

■六郷町史334~339pに佐藤氏に関する詳しい記述があります。

以下抜粋してご紹介させていただきます。

飛行家佐藤章と六郷

大正八年(一九一九)、郷土出身初の飛行家である佐藤章によって六郷町の上空に飛行機が飛ぶこととなった。ライト兄弟が飛行機というもので空を飛ぶことに成功してから、まだ一六年しかたっていないころのことである。

本県初の飛行家佐藤章は明治二二年(一八八九)一〇月、仙北郡金沢西根村字菻沢(現在仙南村)の大地主佐藤平治の四男として生まれた。

明治四一年(一九〇八)横手中学校(現在の横手高等学校)に入り、はじめは軍人志望であったが、のちに民間飛行家の道に進むことになる。大正五年(一九一六)八月には帝国飛行協会の第二期練習生募集に合格採用となり、翌年には初飛行をしている。

そのうち、日本で最初に飛行機の制作をはじめた中島知久平の中島飛行機製作所という会社に入った。佐藤章については赤川菊村の『飛行詩人佐藤章』によると、

「昨今は章式宙返りの飛行の稽古でなかなか愉快を極む。堕ちもせず怪我もせず宙返りなざあ案外ラクなものです。」

と角間川の親友、のちに後援会の発起人にもなっている荒川新太郎に手紙をかいてよこしている。そのころの飛行機は全く命がけで、いつ墜ちるかという時代である。そしてまた、『今年は是非郷土訪問飛行を仙北と秋田の二ヶ所でやってみたい』とももらすようになる。まもなく、大正八年(一九一九)九月には東京大阪間の郵便飛行という競争が大大的に行われることになって、郷土訪問飛行はそれ以後に行うこととなった。

いよいよ一昨年以来の懸案であった佐藤章の郷土訪問飛行を実現することが決定し、佐藤章の郷里にもっとも近いところで、六郷町の明天地野が飛行場としてえらばれることとなった。六郷町の友人京野一郎、小西敬一朗をはじめ角間川の荒川新太郎、千屋の坂本龍太郎、そして高梨の池田文一郎すなわち同年代五人がさっそく発起人となって後援会を組織し、(中略)趣意書を配布して広くよびかけた。(中略)

佐藤章の出生地金沢西根村(現仙南村)では協賛会をつくり、村長照井八十八が会長となった。飛行会場となる明

天地野をもつ六郷町ではことのほかの力の入れようで、町長後藤寅之助(宙外)が六郷町協賛会の会長となり、救護

班には仙北郡の医師会長でもある高橋軍平(午山)が引き受け、そのほか軍人分会、青年団がこぞって援助するとい

う万全の態勢をととのえた。

しかし、当時の飛行機はまだまだ幼稚で天候に左右されることが多く、そのため東京大阪間郵便飛行が延期となり

訪問飛行の日程をきめることができず、後援会の人々をいらいらさせた。やっと一〇月二二日に郵便飛行が行われ、

それに成功した佐藤章は、二転三転の末、一一月の九~一〇日の両日を郷土訪問飛行挙行の日と決定した。飛行機は

東京から飛んでくるのではなく、千三百余円をかけて貨車で飯詰駅へ送られ、そして明天地野の格納庫にはこばれた。

章はじめ栗原技師ら一行六名は飯詰駅から近い章の菻沢の生家によることもなく、まっすぐ六郷に向かい、宿舎の梁

田旅館に入った。

飛行当日の一一月九日は前夜までの雨も止んで、寒風が吹いたが、まずまずの飛行日和となった。今日の明天地野

は戦後、開拓農家が入りすっかり美田と化しているが、当時は草の生えた全くの原野であった。見物の人々は朝早く

からその会場につめかけた。観衆は数万とも六万ともいわれている。会場は東南北が観客席にあてられている。飛

行機はさきに郵便飛行で優勝した中島式四型で、プロペラの始動回転は手動によって行われたのではなかったろう

か。

午前一一時、草野生えたでこぼこの大地を滑走して飛行機は浮かび上がった。

六郷町上空から金沢西根、角間川、金沢、横手と一周する。午後は大曲、高梨、千屋方面を歴訪、六郷の上空に舞いもどって、宙返りの妙技を三回演じた。滑空時間は、わずか二十分であった。

この夜、六郷町では歓迎の提灯行列と仮装行列を行った。当時を記憶する人には、前夜祭で行われたともいって

いる。

飛行機の模型を頭にかぶった日本一の桃太郎が仮装の一等賞となった。

大正一〇年(一九二一)、佐藤章は後援会はじめ秋田県民一体となって一万五千円を投じて制作したアキタ号に搭乗

して、ふたたび秋田市と六郷町明天地野に訪れる予定であった。

しかし同じ年一一月三日、明治の佳節の日、千葉県津田沼の上空で突風にあい墜落、惜しくも惨死した。二八歳で

あった。間もなく完成した「秋田号」に佐藤章は乗ることができず、代わって大場藤治郎飛行士が大正一三年(一九二四)八月二五日、仙台より 田沢湖上空に出て 午後二時二五分、六郷明天地野に 着陸した。のち、「秋田号」は 陸軍に 寄附された。

後援会の友人たちは彼の偉業をたたえ、朝倉文夫製作による胸像を千秋公園に建立した。

以来、六郷町と中央の航空界と縁ができて、菊池・飯沼飛行士それに伊藤貢飛行士らが次々と飛来している。

同町史には、2枚の写真が掲載されています。

どちらも時代を感じさせる複葉単発機の前に人物が映っているというもので、

キャプションにはそれぞれ、「秋田号」郷土訪問飛行(大正13年)、伊藤飛行士明天地野に飛来(中央栗林慶治)

とあります。

訪問飛行成功のために尽力した郷里の親友らが、氏の死後に胸像建立にまで携わる-

氏の人柄が偲ばれますね。

当地は佐藤氏によるたった一、二度のヒコーキ発着があったに過ぎないのだと思っていたオイラは、

ここを飛行機にまつわる「場所」のカテゴリーに入れるつもりだったのですが、

上述の郷土誌によれば、佐藤飛行士の飛来以降、中央航空界との縁ができ、

そうそうたる飛行家の面々が次々飛来したと記されています。

ある程度の期間に渡り、何度かの飛行が行われた場所であることから、

ここを飛行場の一つにカウントすることにします。

そして1945年、佐藤飛行士が降り立ったすぐ東側に陸軍の「六郷飛行場」が建設されたのでした。

この「六郷飛行場」、きちんと滑走路が建設されて如何にも「飛行場」という感じなんですが、

結局軍機が飛ぶことはなかったことからすると、大正時代から明天地野を見てこられた地元の方々にとっては、

もしかしたら、佐藤飛行士の発着地点こそ、「飛行場」らしいのかもしれません。

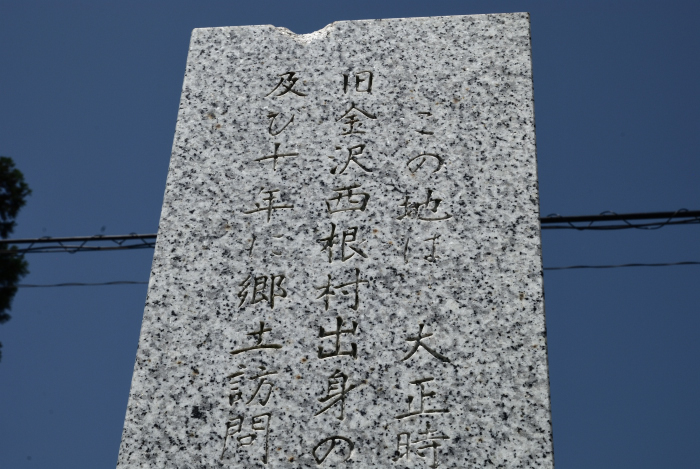

「郷土の先人 佐藤章 郷土訪問飛行機発着の地」

佐藤飛行士の降り立った場所は、「六郷飛行場のすぐ西側」ということしか長いこと分からなかったのですが、

秋田魁新報2008年8月12日の記事に、

「佐藤章の功績をたたえ、地元の集落会館前にある『発着の地』の標柱が、

土地と飛行機とのかかわりをわずかにしのばせる。」とありました。

ところがその碑の位置がどう調べても分からなくて、

六郷図書館様のお陰でやっと見ることができました。

先頭のグーグルマップに碑と六郷飛行場の位置を示してありますが、本当にすぐお隣でした。

裏面に碑文が彫ってあります。

(全文)この地は 大正時代に偉大な業績をあげ 日本の名飛行士とうたわれた旧金沢西根村出身の一等飛行機操縦士 佐藤 章(要蔵)氏が 大正八年及び十年に郷土訪問飛行の際に利用したゆかり深い飛行機発着の地である

…野暮なことは申しますまい。

碑の西側にカメラを向けるとこんな感じ。

画面向かって碑の左側には末期に陸軍の「六郷飛行場」が建設されました。

佐藤飛行士についての前述の町史では、「会場は東南北が観客席にあてられている。」とありました。

ちょうど「六郷飛行場」滑走路を背にして碑の辺りから奥に向かって観客席があり、

碑の右側に開けている部分で佐藤氏のヒコーキが発着したのではないかと思うのですが。。。

画面右側から奥に伸びる道をまっすぐ500m程進んで右折し、約100m進んだ所に碑があります。

ということで、画面右側で飛んでいたはずです。

カメラ、もう少し右に振ればヨカッタ。。。

秋田県・佐藤章飛行士発着跡地

佐藤章飛行士発着地 データ

所在地:秋田県仙北郡美郷町六郷

座 標:N39°24′23″E140°34′34″

標 高:74m

(座標、標高はグーグルアースから)

沿革

1919年11月 9、10の両日、郷土訪問飛行実施

1921年11月 3日 「アキタ号」にて再び郷土訪問飛行を計画していたが、飛行機事故

1924年08月 25日 「秋田号」が大場飛行士によってに飛来

1945年05月 陸軍六郷飛行場造成開始

関連サイト:

ブログ内関連記事■■

この記事の資料:

六郷町史

秋田魁新報2008年8月12日

後三年滑空機練習所跡地 [├国内の空港、飛行場]

2018年6月訪問 2022/1更新

撮影年月日 1948/05/20(昭23)(USA R270 74)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

秋田県美郷町にあった「後三年(ごさんねん)競馬場」。

競馬場についてまとめたサイト様によれば、「六角形という非常に特殊な形態の競馬場」と注釈がありました。

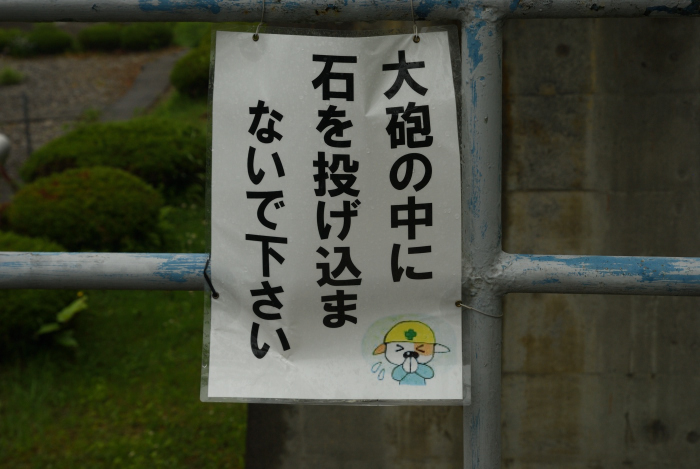

この競馬場は戦争末期の時期、「後三年滑空機練習所」でした。

ここも美郷町民さんから教えて頂いた場所です。

■『仙南村郷土誌』の中で、

「後三年競馬場は近隣にない平坦で広い土地であったので、グライダーの滑空訓練場として使用するには格好の場所であった。昭和19年(1944)(月日は不詳)初めてグライダーがはいったといわれている。」

とあり、

■アジ歴「八月十日 空襲被害状況報告(通報)」(下記リンク参照)には、

2 同時頃(1には午前6時12分頃の空襲について記載)、後三年滑空機練習所に爆弾五個投下。被害なし。

とあります。

以上、情報は美郷町民さんでした。

美郷町民さんどうもありがとうございましたm(_ _)m

先頭のグーグルマップを見ての通りで、現在でもまだまだ競馬場当時の特殊なコースの地割が残っています。

赤マーカー地点。

青マーカー地点。

黄色マーカー地点(2枚とも)。

内側はこんな感じ。

秋田県・後三年滑空機練習所跡地

後三年滑空機練習所 データ

種 別:滑空機練習所

所在地:秋田県仙北郡美郷町飯詰

座 標:N39°21′27″E140°32′46″

標 高:51m

着陸帯:690mx390m(最大)

(座標、標高、着陸帯長さはグーグルアースから)

沿革

1944年 この年初めてグライダーが入ったと言われている

1945年08月 10日、空襲

関連サイト:

アジ歴「八月十日 空襲被害状況報告(通報)」(156コマ)■

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

仙南村郷土誌

新屋の飛行学校跡地 [├国内の空港、飛行場]

2018年6月訪問 2022/1更新

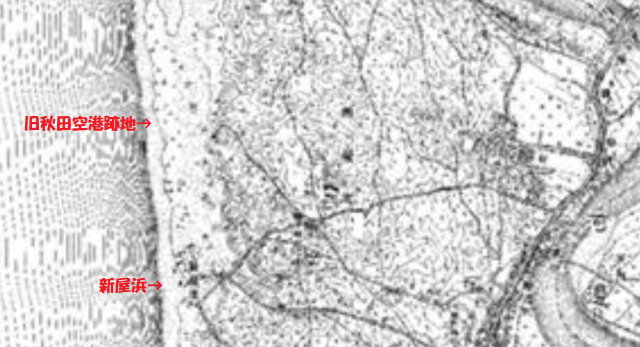

測量年1925(25000 61-14-4-3 秋田)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

2017年に「美郷町民」さんから、

「秋田魁新報 大正十五年九月十四日付に、新屋の新開地へ飛行学校」という記事が出ているとコメント頂き、

教えて頂いた通り国会図書館から記事のコピーを送って頂きました。

以下関係する部分を抜粋させて頂きます。

秋田魁新報

大正十五年九月十四日(火曜日)

新屋の新開地へ飛行学校

両飛行士町民の後縁で大いに意気込む

川辺郡新屋町出身にして今や飛行界にその技を見止められた加々谷飛行士並に全日本飛行界の花形として高等飛行の第一人者としてやんやとその技をほめたへられて居る大場一等飛行士の両氏はこの度新屋海水浴場の程近き同町西新開地に飛行学校を設け大いに航空思想の宣伝をなし又大いに飛行家を養成すべく愈々これが創立後援方の請願書を提出することゝなり十日午後七時より町会議員及び各団体集会しその具体的方法の協議をなしたが今回の壮途は真に国家的に意義ある事業として全町民は必死の後援をなして居り両飛行士は「決して一時的に騒ぐのではなく永久的に必死の努力を払ふから何分の後援を乞う」との旨に全町民は今や盛に奔走して居が請願書は左の如きものである

請願書

今般航空思想普及発達及び航空路の開拓を目的とし御町西新開地に飛行学校建設を企画仕候処元より之れが壮行にはあくまでも誠意献身の労は深く覚悟する所なるも如何にせん薄弱なる資力を以て到底事業の進行に伴ふ経費の■■に耐え難く自ら頼る難澁致居申候今更省みて難く大■なるに驚かざるを得ざるの次第にて候されと一旦企画一歩を進めたる上はこの儘中絶断念するには忍びざるもの有之候此の上は希くは御町の厚き御同情に訴へ如何にもして其遂行に努むべく更に決意を深め申候就ては何卒右事情御酌量の上御後援方御取計ひ相成度別紙校則並に計画概要書添付此段請願候也

大正十五年九月八日

一等飛行士 大場 藤治郎印

二等飛行士 加賀谷雄太郎印

新屋町長代理助役笹森重厚殿

一、飛行士の養成

二、都市連絡定期飛行

三、商工其他宣伝飛行

四、一般人飛行機の研究機関設置

五、飛行機の実用化を計ること

六、飛行機と共に活動写真講演会を催す各地巡業

七、自動車運転手及び技術員の養成

八、自動車修理工場設置

九、交通機関の助長を計る事

その外事業開始設立費第一次予算五千五百円を初め各支出収入の予算の表数通及び飛行学校規則書等請願書に添へてある

この「新屋の新開地に設置を目指す飛行学校」の場所特定につながる情報として、

「新屋海水浴場の程近き同町西新開地」と記されています。

「新屋」、「新開地」、「新屋海水浴場」、「西新開地」と、出てきましたが、

「新屋」は現在の住所でも日本海沿いに南北約5kmと非常に範囲が広く、

それ以外の「新開地」、「新屋海水浴場」、「西新開地」についてはググってもなかなか場所が分からず、

自力ではどうしても、「旧秋田空港跡地の辺り(かも)」というところまでしか絞り込めません。

上に貼った地図はおおよそ「新屋」の範囲なんですが、

当時の地図では日本海に沿って非常に広大な平地がどこまでも広がっていて、

ドコでもすぐ飛行場にできてしまいそうな地形がずーーーっと続いています。

すっかり困ったオイラは、地元新屋図書館レファレンスサービスを利用して、この飛行学校がドコにあったのか、

問合せをしたのでした。

後日図書館様から連絡を頂き、いろいろ調べて頂いたのですが、正確な場所は不明とのことでした。

但し、新屋郷土史(誌?)の中に、

加々谷飛行士が「新屋浜」にて朝から夕刻まで飛行を実施し、11月迄練習場として使用したいと要望している旨、

秋田魁新報大正15年8月1日の記事からの引用がある

と教えて頂きました。

この「新屋浜」は、ググってみたところ、古来海水浴場としても使用されてきた場所として、

ピンポイントで特定できる場所であることが分かりました。

ここまで時系列にまとめますと、

新屋町出身の加々谷飛行士は、恐らく大正15年7月に新屋浜で朝から夕刻まで飛行します。

そして、「11月まで練習場として使用したい」と要望を出します

次いで同年9月10日、加賀谷氏、大場氏両名は、新屋に飛行学校開設の請願書を提出すべく、

関連諸団体と協議を行いました。

飛行学校を開設する場所について、「新屋海水浴場の程近き同町西新開地」とあります。

加賀谷氏が日中飛び回っていた新屋浜は海水浴場でもありましたから、

この新屋海水浴場とは、新屋浜のことかもしれません。

ともかく今のところこれ以上の絞り込みができないため、

加賀谷氏が実際に飛び回っていた新屋浜の近隣に飛行学校を開設しようとしたのではないか。

ということにしておきます。

これは新屋の飛行学校についてググっている時に偶然見つけたものなんですが、

あきた(通巻56号)1967年(昭和42年)1月1日発行 53pにこんな記述がありました(下記リンク参照)。

秋田にも飛行学校はあった。昭和二年に新屋に開校した秋田飛行学校で、相沢という飛行家が校長だった。

同校の飛行機が、開校した年の七月二十四日、灼けるような炎天下での練習中翼を松の枝に触れ墜落した。この時九つになる坊やがプロペラに打たれて死亡、もう一人の女児が重傷を負うという惨事を起した。秋田としては初の悲惨事で、このため学校も閉鎖されてしまった。

加賀谷飛行士が飛び回り、飛行学校設立のため動いていたのが大正15年(1926年)、

秋田飛行学校が開校したのが昭和2年(1927年)ですから、なんと翌年の話です。

秋田の新屋ということで、地名は同一なんですが、秋田飛行学校の校長は、

なぜか加賀谷でも大場でもなく、相沢という飛行家。

この秋田飛行学校は、開校した年に痛ましい事故を起こしたため、閉鎖したとあります。

そしてこれはアギラさんから以前いただいていた情報なんですが、

「民間飛行學校練習所其他」(航空年鑑昭和六年)の中に当時の全国の飛行学校が列記してあり、

この中で秋田では唯一の飛行学校として、秋田飛行學校(秋田縣河邊郡新屋町)とあります。

痛ましい事故を起こし、その年に閉鎖したかと思いきや、4年後にも名前が出ているという。。。

様々な可能性が考えられますが推測は避け、今後真相が明らかになることを期待したいと思います。

「新屋浜」。

大正15年(1926年)夏、加賀谷飛行士が一日中飛び回り、「11月まで練習場にしたい」と要望したのは恐らくここ。

彼が大場氏と二人で設立を希望した飛行学校の「西新開地」もこの周辺だったのでしょうか。

風車が回っている方が旧秋田空港跡地。

住所的にはあちら側にも「新屋」がずーっと続いています。

秋田県・新屋の飛行学校跡地

新屋の飛行学校 データ

所在地:秋田県秋田市新屋町西新開地(秋田魁新報大正十五年九月十四日より)

座 標:N39°41′18″E140°03′47″(新屋浜の位置)

標 高:5m(新屋浜の位置)

(座標、標高はグーグルアースから)

沿革

1926年07月? 加賀谷飛行士、新屋浜で朝から夕刻まで飛行。11月まで練習場として使用したいと要望

09月 10日、加賀谷氏、大場氏両名は、新屋に飛行学校開設の請願書を提出すべく関連諸団体と協議

1927年 新屋に秋田飛行学校開校。校長は相沢飛行士。同年事故発生し、学校閉鎖

1931年 「民間飛行學校練習所其他」に秋田飛行學校(秋田縣河邊郡新屋町)と記載あり

関連サイト:

あきた(通巻56号)1967年(昭和42年)1月1日発行 53p■

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

秋田魁新報 大正十五年九月十四日付

新屋郷土史(誌?)

「民間飛行學校練習所其他」(航空年鑑昭和六年)

秋田県・象潟海岸 [├場所]

2018年6月訪問 2022/1更新

測量年1925(50000 71-1-11 象潟)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

大正十五年九月十四日付の秋田魁新報にこんな記事がありました。

「象潟で高等飛行 来る十六日由利郡仁賀保部町村連合大運動会が象潟海岸において行はれるにつき同町青年団にては科学智識普及のため加賀谷飛行士を聘し同町海岸において飛行機に関する講演ならびに高等飛行を行ふよし」

ここ象潟(さきかた)海岸で町村連合大運動会が行われた際、

青年団が加賀谷飛行士を招いて、「講演」と「高等飛行」をして貰ったですね。

「町村連合大運動会」といい、飛行士のお招きといい、時代ですね~。

ブルーインパルスの飛行止めろとの主張もある昨今ですが。。。

秋田県・象潟海岸

象潟海岸 データ

所在地:秋田県にかほ市象潟町冠石下

座 標:N39°12′23″E139°53′40″

標 高:0m

(座標、標高はグーグルアースから)

沿革

1926年09月 14日、仁賀保部町村連合大運動会にて加賀谷飛行士による高等飛行実施

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

秋田魁新報 大正十五年九月十四日付

東北、関東・2 [■旅行記]

Ⓐ道の駅花愛里にいつ→(某飛行場)→Ⓑ象潟海岸→Ⓒ新屋の飛行学校跡地→Ⓓ後三年滑空機練習所跡地→Ⓔ佐藤章飛行士発着跡地、六郷飛行場跡地→Ⓕ山田水上機基地跡地→Ⓖ道の駅大谷海岸(車中泊)

2日目 21℃/32℃ 晴れ

3:25 起床

3:55 道の駅花愛里にいつ出発

4:30 新潟県A市の某航空基地跡地撮影終了。

オイラはこうやってアチコチほっつき歩く時は(これまでのイタイ経験を元に)、

自宅で滑走路の作図をキチンと済ませてから出掛るようにしています。

で、現地でカーナビと作図と現地を見比べて、「おお、ここからこっちの方向に滑走路が伸びてたのか~」

などとトリップしながら撮っております。

ここの某航空基地跡地も、事前作図を元に、

「おお、ここから(以下省略)~」などとウットリしながら撮ったんですが、

イザ自宅に戻ってから記事にしようとしたところで、

滑走路の向きを甚だしく間違えて撮っていたことに気が付いたのでした。

資料によれば、滑走路の方向は"NNE"と書いてあるのに、オイラは"NNW"で作図していたのでした。

なんでこんなミスをしちゃったのか。。。_| ̄|○ il||li

多分現地の地割が見事に"NNE"で揃っていたので、なんかいつの間にかそれに引っ張られちゃったんだと思います。

ここはググっても、たった1つのサイトでチラッと出ているだけの未完の飛行場で、

次は一体何年後に撮りに行けるか分からないです。

基地名を書いちゃうと、せっかく検索で来ていただいても、1コも情報増えないという残念なことになるため、

名前は伏せておきます。

ここから山形県を越えて一気に秋田県へ。

ナビに目的地を入れると、254km先、到着予想12:34 と出ました。

明るい時間帯に延々移動のみに時間を費やすのは勿体ないんですが、致し方なし。

4:40 某航空基地近くにて。

本日現地の日の出は4:22だったんですが、ご覧の通りで日の出方向に雲があり、

地面があまり明るくなりませんでした。

ていうか、こんな写真撮ってる場合じゃなかったよ。。。

7:00 途中のガストで鯖味噌朝食

Tポイントは貯まるんだけど、Tマネーは使用不可ですた(;´Д⊂)

新潟県からずーっと国道7号で日本海沿いに北上したんですが、

景色はいいし、道は広々で交通量も少なくて高速巡行が続けられてすごく走り易かったです。

国道7号最高!\(^o^)/

ということでナビの到着予想時刻はみるみる早くなっていったんですが、

今回の旅行に出発する直前に場所が判明して急遽行くことが決まった、

秋田県の象潟海岸が行き先から漏れているのに気が付きました。

秋田県に入ったところで思い出して、急きょ行き先変更。

危うくオーバーシュートしちゃうとこだったよ。。。(-"-;)

なんか今回はお金持って来ないし、作図間違えるし、おっちょこちょい連発で残念なことに(;´Д⊂)

9:00 象潟海岸到着

10:35 新屋浜飛行学校にて。

見ていて怖くなるくらい、風切り音を立て結構な勢いで回ってました。

11:00 昼食はお握りランチ。

12:30 後三年滑空機練習所跡地

その後、昨日お電話頂いた地元の図書館へ。

佐藤飛行士の碑の場所を教えて頂く約束になっていますのだ。

昨日の電話の時点では男性職員の方に「午後4時頃到着の予定」と伝えてあったんですが、

時間が大分早いです。

大丈夫かしらん。と思いながら館内へ。

カウンターには2人の女性職員さんのみ。

要件を伝えると、「私は居りませんけど、分かるようにしておきますから」という昨日の言葉に違わず、

「あー!」と即座に意図を理解してくださり、封筒を手渡されました。

中を見てみると、なんと中にはわざわざパソコンで作成した碑までの分かり易い地図が!(;´Д⊂)

くれぐれもよろしくお伝えください。とお礼を述べて現地に向かったでした。

地図には、わざわざその場所まで出掛けて行って撮って下さったのであろう標識と碑の写真まで添付してありました。

こんなに丁寧な地図まで作って頂けるとは夢にも思っておらず、恐縮だったのでした。

13:00 無事佐藤章飛行士発着跡地到着。

ありがたや。

13:35 六郷飛行場と切られた松撮影。

こちらは過去記事に追記してあります■

次のポイントは岩手県閉伊郡山田町。

一気に太平洋側に出ます。

ナビに目的地を入力すると、到着予想時刻は19:30 と出ました。

13:50 給油。初日の朝、自宅近くで給油してから829.3km走ってここまで来れました。

順調な走行が続き、到着予想時刻19:30 だったのを18時台まで詰めたのに、

進路上の国道が突然の通行止め!Σ(゚Д゚;)ナゼ?

オートリルートの結果、到着予想時刻はまた19:30に戻ってしまい、やり直し。

本日の日の入りは18:56 なので非常にまずいです。

幸いだったのは、まだ早い時間帯の出来事だったということ。

秋田県から目的地までは、一旦太平洋側に出て、そこから国道45号線で海岸線を数十キロ北上することになります。

海岸沿いに走る国道は、上ったり下ったり、目まぐるしく標高が変わり、

「震災時、津波がここまで来た」ということを示す、浸水地区の始まりと終わりを知らせる大きな標識の数々。

ビックリするほど高い堤防の壁。

如何にも人工的に作り上げた高台の上に立ち並ぶ住居。

「復興はまだ始まったばかり」、「まだまだこれから」という言葉の通りでした。

18:00 岩手県・山田水上機基地跡地

予想時刻よりかなり早く撮影を済ませることができたんですが、

工事中のため現場に近づくことが出来ませんでした。

ここも過去記事に追記してあります■

本日の撮影はここまで。

次の目的地は直線距離で170km先の仙台空港。

下道で目的地に向かいつつ、道の駅を探すことに。

その前に夕食。

周辺にはいくつかコンビニがあったけど、迷うことなくその中の1軒のローソンへ。

ここで食事をしようと決めてました。

オイラがここに初めてお邪魔したのは、震災から半年後の2011年9月のことで、

その時もここのローソンを利用しました。

以下3枚の写真はその時のものです。

大沢漁港堤防の上から内陸側

ポールは根元から折れ…

プレハブの仮設で営業中。

当時は周辺にまだ営業しているコンビニは(オイラが見た限りでは)なくて、

朝7時台ということもあり、作業服の客が多くて店内は混雑していました。

震災の爪痕の様子はテレビで散々見ていたのですが、

「映像ではとても伝えきれない」と聞いていた現地の一端を直視して心を潰されたオイラは、

レジのおばさんからレンジで温めた幕の内弁当を笑顔で差し出されただけでもう胸が詰まってしまい、

車内で温かい弁当を口にした途端、涙が溢れて止まらなかったのでした。

現在はこうなってました。

20:50 道の駅大谷海岸着

その名に違わず、時折「どーん」と波の音が聞こえます。

21:05 寝る

おやすみなさい

本日の走行距離:708km

新潟県・深才航空基地跡地(推定位置) [├場所]

2018年6月訪問 2022/1更新

撮影年月日1946/04/16(USA M106A-5 54)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

新潟県長岡市深沢町の「深才航空基地」。

■防衛研究所収蔵資料:「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)に当航空基地の資料がありました。

以下引用させて頂きます。

位置 新潟県三島郡深才

基地名 深才

最寄駅よりの方位距離 信越線来迎寺駅北1粁

建設の年 1945

飛行場 方向NNE

主要機隊数 小型

主任務 退避

其の他記事 工事中

当航空基地については、ググっても何も出てこず、

上記資料が昭和二十年八月時点のもので、建設年が1945年、しかも「工事中」とあり、

終戦から8ヵ月後の航空写真を見てもそれらしいものは映ってないし、

未完成のまま終わった可能性が非常に高いのではないかと。

ということで、唯一の手掛かりである上記資料から位置を推定することになりますのだ。

先ず、「位置」の項目に「新潟県三島郡深才(さんとうぐんしんさい)」とあります。

Wiki先生によりますと、「深才村」は1954年(昭和29年)5月1日 - 長岡市に編入され消滅。

とあり、住所的に「深才」はなくなってしまったようですが、

それでも「深才コミュニティーセンター」、1967年まであった「深才中学校」等、

この地域にはその名称が残っています。

次に「最寄駅よりの方位距離」の項目で、「信越線来迎寺(らいこうじ)駅北1粁」とあります。

「来迎寺駅の北1km」は、先頭のグーグルマップ青マーカー、航空写真の・の位置です。

「飛行場」の項目に「方向NNE」とありますから、滑走路の方向は、北北東~南南西 ですね。

ところで「来迎寺駅の北1km」の位置に「北北東~南南西」の滑走路を建設しようとすると、一つ問題が。

それは、この1km地点が集落と川に挟まれた地形であるということ。

渋海川(しぶみがわ)とこの集落の間は400m~500m程度しかないため、

恐らく滑走路は集落の西か東のいづれかにズラして計画したのではないかと。

集落の東側には、1946年の時点で既に立派な道路が設けられており、こちら側に滑走路はちょっときつそう。

ということで、恐らく集落の東側に計画していたのではないかと思います。

上記資料には滑走路の長さが記されていないのですが、

「主要機隊数:小型」、「主任務:退避」とあるので、600mx60mの長さで集落の東側に、

「北北東~南南西」方向で線を引いてみました。

他に資料が見当たらないため、これは完全にオイラの想像ですので、ご了承くださいませ。

赤マーカー地点。

北方向(画面左がに映っているのが件の集落です)。

撮影地点南方向

建設地としては申し分なさそうなんですが、実際のところどうだったんでしょうか。

新潟県・深才航空基地跡地(推定位置)

深才航空基地 データ

設置管理者:海軍

種 別:退避

所在地:新潟県長岡市深沢町

座 標:N37°24′30″E138°47′09″?

標 高:28m

滑走路:600mx60m?

方 位:01/19?

(座標、標高、滑走路長さ、方位はグーグルアースから)

沿革

1945年 工事中

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

防衛研究所収蔵資料:「海軍航空基地現状表(内地の部)」(昭和二十年八月調)

高田練兵場着陸場跡地 [├国内の空港、飛行場]

2018年6月訪問 2022/1更新

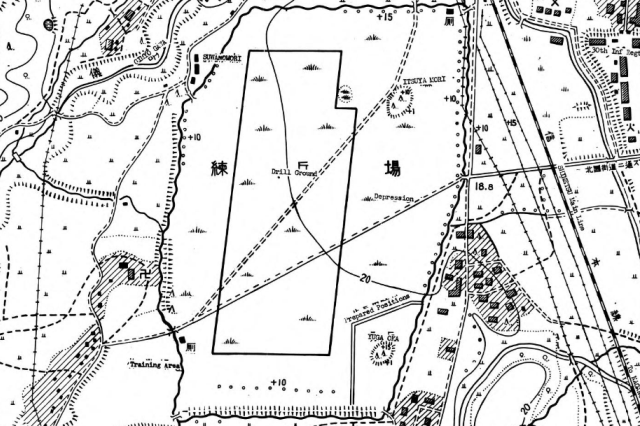

(昭和8年8月撮影)高度600米 方位NE 距離800米

1934年(昭和9年)5月調査資料添付地図

Translation No. 29, 20 February 1945, Airways data: Chubu Chiho. Report No. 3-d(27), USSBS Index Section 6■ (国立国会図書館ウェブサイトから転載。上2枚とも)

撮影年月日1946/10/10(USA M283-A-7 22)■

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

新潟県上越市中田原にはかつて「中田原練兵場」があり、この練兵場内に着陸場が設定されていました。

■「航空路資料 第4 昭10-1 中部地方不時著陸場」の中に当着陸場の図があり(下記リンク参照)、

先頭のグーグルマップはそこから作図しました。

この水路部作成の資料内で、当練兵場の名称は「高田練兵場」と記されているのですが、

「高田練兵場」でググってみると、ヒットしないことはないんですが、

ほとんど出てこず、「中田ヶ原練兵場」、もしくは「高田市の中原田練兵場」がたくさんヒットします。

「高田練兵場」よりも、「中田原練兵場」の方が遥かに通りが良いみたいなんですが、

上記資料内では一貫して「高田練兵場」と記されているので、

当記事内でもそのように表記させて頂きました。

同資料内の情報を一部抜粋します(オイラ訳なので間違えていたらゴメンナサイ)。

高田練兵場(1934年5月調)

位置 新潟県中頸城郡金谷村(高田市の南西方)

高さ 平均水面上約20米。

広さ及形状 着陸場は略長方形で長さ(南北)650米、幅(東西)250米。

地表の土質 粘土質

其の他 当練兵場は着陸場として陸軍、海軍、そして民間機から頻繁に使用されている。

当練兵場とヒコーキの関りは非常に古く、大正2年8月に白戸栄之助が当練兵場で試験飛行を実施しており、

これが県下初飛行とあります。

また大正6年にはあの鳥人アート・スミスが当練兵場でも飛行大会を実施しています。

更に「航空年鑑昭和15年」大日本飛行協会編(昭和16年発行)の中にある「學校グライダー部一覽」

(昭和15年10月現在)の中で、縣立高田中學校グライダー部が中田ケ原練兵場を使用していたとありました。

この情報はアギラさんから頂きました。アギラさんありがとうございましたm(_ _)m

着陸帯方向。

練兵場、着陸場だった頃の面影はすっかりなくなり、現在はこんな感じ。

かつてここが練兵場だった頃の名残。

踏切名の横の文字(どう見ても「信越本線」)がテープで隠されていて、なんでこんなことするんだろうと思ったら、

2015年3月に経営移管で「妙高はねうまライン」に名称変更していたんですね。

まったく知らなかった。。。

新潟県・高田練兵場着陸場跡地

高田練兵場着陸場 データ

設置管理者:旧陸軍

種 別:着陸場

所在地:新潟県上越市中田原

座 標:N37°05′47″E138°14′10″

標 高:20m

着陸帯:650mx250m

方 位:01/19

(座標、方位はグーグルアースから)

沿革

1913年08月 27日 白戸栄之助「鳳二世」号(奈良原式5号、ノーム70馬力)にて試験飛行。県下初飛行

09月 2日 高田開府三百年祭にて、県下初の飛行機大会開催。白戸栄之助、「鳳二世」号で興行飛行

(南国イカロス記・13日に鳳二世による飛行会)

1915年08月 26~31日 所沢の岡大尉、モ式1913年式機で徳川大尉、佐藤大尉らと飛来

1917年07月 14、15日 アート・スミスによる飛行大会

1940年 この頃縣立高田中學校グライダー部が訓練に使用

関連サイト:

新潟県航空史年表(大正編)■

航空路資料 第4 昭10-1 中部地方不時著陸場/高田練兵場■

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

「航空年鑑昭和15年」大日本飛行協会編(昭和16年発行)

「南国イカロス記 かごしま民間航空史」

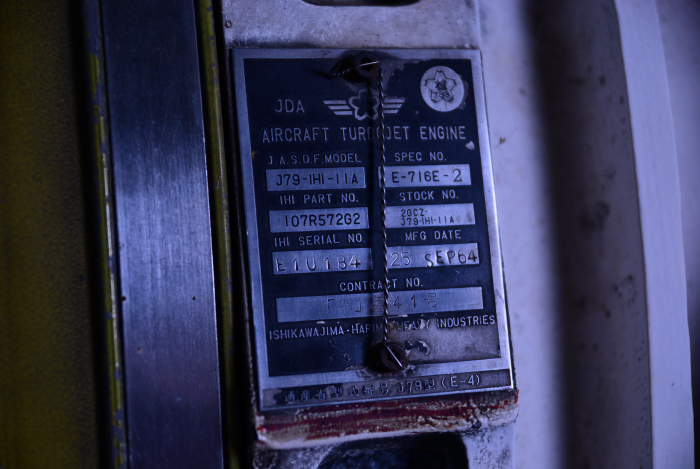

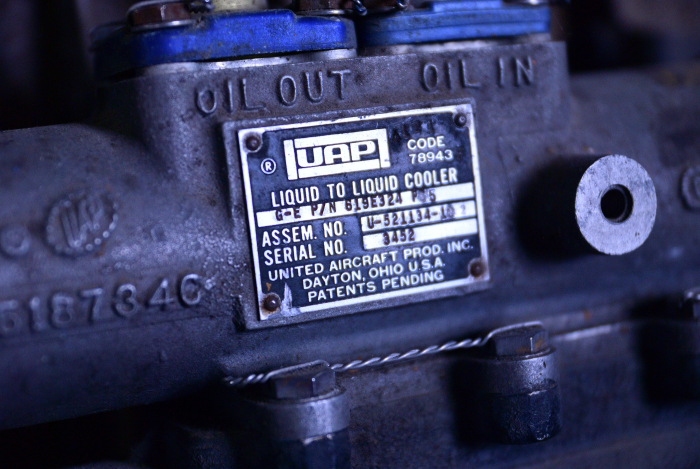

長野県・聖博物館(航空博物館) [├場所]

2018年6月訪問 2022/1更新

ここは2011年10月に一度お邪魔したんですが、その時は工事中で休館だったため(下記リンク参照)、

また来たのでした。

平日のお昼時だったせいか、見学はオイラ一人だけで、内部を撮影しても構わないか尋ねたところ、

「いいですよ~。たくさん撮ってください~」とのことだったので、たくさん撮らせて頂きました。

以下館内、敷地の展示物をズラズラと。

長野県・聖博物館(航空博物館)

聖博物館 データ

設置管理者:麻績村

所在地:長野県東筑摩郡麻績村麻聖5889-1

開館時間:午前9時~午後5時

休館日:毎週火曜日(冬期間閉鎖)

入場料金:大人300円

関連サイト:

麻績村/麻績村立聖博物館■

ブログ内関連記事■■