東京都・成増飛行場秘匿滑走路跡地 [├国内の空港、飛行場]

2020年12月訪問 2022/3更新

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成)

東京都練馬区平和台に、成増飛行場の秘匿滑走路がありました。

成増飛行場の東約3kmに位置しています。

成増飛行場の滑走路の向きは、主滑走路が南北方向、補助滑走路が東西方向であるのに対し、

こちらは北東~南西方向で、折衷案的な向きになっています。

先頭のグーグルマップは、上に貼った航空写真から作図しました。

オイラが作図した限りでは、滑走路の幅はおおよそ12m。

成増飛行場は日本陸軍の飛行場で、配備されたのは二式単座戦闘機「鍾馗」でした。

末期の時期には「鍾馗」から四式戦「疾風」に変更され、

その主力は沖縄作戦参加のため、山口県小月飛行場に移動しました。

「鍾馗」の全幅は9.45m、四式は11.24mであり、滑走路の両側はほぼ畑地でしたので、

なんとかなったのではないかと。

元々道路として使用しているものを滑走路とする場合、

道路のどちらか一方だけを拡幅するケースもあるのですが、

こちらは道路の左右を拡幅しているように見えます。

そして拡幅した幅が、そのまま現在の道路の幅になっている気がします(個人の感想です)。

次に滑走路の長さなんですが、南西側の滑走路端がドコだったのか、航空写真からはハッキリしません。

非常に気になるのが赤矢印の部分。

ここは恐らく大樹が道路を覆う"緑のトンネル"になっているのだと思うのですが、

この周辺だけ、滑走路の片方、もしくは両側に、約130mに渡って濃い植生が迫っています。

仮にここが滑走路端だったとすると、北東端からここまでで、約660mです。

すぐ近くに地元図書館があり、お尋ねしてみたところ、

秘匿滑走路についての情報は特にないとのことだったのですが、

司書さんから紹介された「練馬区史現勢編」に成増飛行場についてかなりのページが扱われており、

その中で滑走路の長さを類推する手がかりとなる記述がありましたので、以下引用させていただきます。

帝都防衛が目的であったため、配備された飛行機は二式単座戦闘機「鍾馗」七〇~九〇機であった。(中略)長所があれば短所があるのは止むを得ないことで、着陸に難点があった。滑走路をオーバーして先方の建物に、衝突したり、付近の民家や神社の高い木にぶつかることは、しばしばであった。

着艦速度を下げることが厳しく求められた海軍の艦載機とは異なり、

陸軍戦闘機はそうした制約がありませんでしたから、滑走距離は長くなる傾向にあったのですが、

「鍾馗」は重戦闘機に分類され、陸軍機の中でも特に長い滑走路が必要でした。

成増飛行場の主滑走路の長さは1,200mなのですが、

それでも足らずにオーバーランが「しばしば」発生したとありますから、

660mということはないはずです。

よーく見ると、この赤矢印より南西側も、現在のヨークマートの辺りまで左右に拡幅して、

滑走路としていたように見えます。

ヨークマートの部分は、今でも広々とした道路が、唐突に途切れているんですよね。

ここまでいっぱいに滑走路として設定されていたとすると、ピッタリ1,000mとなり、

滑走路としてはよくある長さとなります。

これでも1,200mより短いのですが、滑走路南西端から先は約500m、北東端の方は川越街道まで約280m、

ほぼ畑地ばかりでした。

畑地だと、つんのめって逆立ちしてしまう危険は高いのですが、建築物に激突ということはなかったのではないかと。

前出の「練馬区史現勢編」にはこんな記述もありました。

119p

それより先、昭和一七年に、東京府から、この辺を緑地帯にする計画があるという名目で、測量が行われたことがあった。付近の住民には、一朝有事の時は、ここを避難場所にするというふれこみであった。土地の八幡神社境内を借り受けて、測量事務所が建てられた。時には、発煙筒などを打ち上げて風向きを調査することもしていた。

はじめは、今の平和台・早宮地区の平坦な原を候補地にしたそうであるが、気流の関係や、高圧線が通っているので、第二の候補地である土支田・田柄地区に変更になったという話ものこっている。

「緑地帯を設け、避難場所にする」との名目で、第一候補が平和台・早宮、そして第二候補が土支田・田柄

とあります。

第一候補の平和台・早宮とは、まさに秘匿滑走路の辺りを指しており、

第二候補の土支田・田柄は、成増飛行場が建設された場所です。

結局、平和台・早宮が気流、高圧線の関係で候補から外れ、第二候補地に飛行場ができた訳ですが、

もしかしたら、秘匿滑走路とされたこの場所に大規模な陸軍飛行場があったかもしれないのですね。

測量が行われたのが昭和17年、そして土支田・田柄の地主が板橋区役所に呼び出され、

立ち退きを要求されたのが、昭和18年の春でした。

その後、成増飛行場の補助滑走路をどこかに建設しようという段になった時、

その場所決定にはもしかしたら、ここが元々第一候補であった経緯が関係していたのかもしれません。

ここから奥に向かって滑走路だったはず。

"緑のトンネル"だった場所。

この辺りから奥に向かって滑走路だったと思います。

2022年2月某日、拙記事にこんなコメントがつきました(ご本人からの申し出により既に削除済みです)。根拠を端的に言えば、「地元史にそう出ている」ということになるのですが、実は地元史を確認したのはオイラではなく別の方で、オイラはこの地元史を拝見しておりません。どこまで書いて良いか悩むのですが、ともかくオイラがどうやってこの方から情報を入手したか等、詳細については事情があり伏せさせて頂きます。要はオイラがその地元史を直接確認すれば済む話なのですが、地元図書館に問い合わせたところ、「リファレンス申請は直接窓口に来ないと不可」とのことで、コロナが収まったら確認に行くつもりだったのでした。

先方にはここに伏せた事情も含めて根拠をお伝えしたところ、「自分なりの見解が出たので近々ブログ上にて記事します」との返信がありました。

そして後日「記事アップしました」と連絡があり、早速拝見したのですが、その記事は要約すると以下の内容でした。

ネット上には事実から夢想空想の虚構話まで有象無象の情報が溢れている。悪意で流されたり、勘違いから生じた情報も存在する。だからこそ、ネット情報は鵜呑みにしてはならず、注意しなくてはならない。

成増飛行場については終戦50年の年から戦友会や地元の方への聞き取り、資料収集をしてきたが、秘匿滑走路などというものについては聞いたことがない。

以前道路を滑走路に偽装したという記事を載せたことがあるので、これが秘匿滑走路へと伝言ゲームのように改変されたかもしれない。

過去に存在した空港を探る、と言うブログに、根拠は不明だが成増飛行場の秘匿滑走路であるとの場所を示した地図が載っていた。

滑走路があったと仮定しても西に向かって離陸したらすぐに高圧電線があるし、着陸するにしても道路幅が狭過ぎて空母に着艦するような飛行機と技量が必要で、陸軍機にはほとんど不可能だ。たとえ周りが畑地であっても道路を外れれば無傷での着陸は無理だろう。不時着上等!な滑走路なんて聞いたことがない。

これも秘匿ではなく”偽装滑走路”であるならばまあそうか、と思うけれど、考えて見ればこの滑走路に偽装した道路がどこにあったのか検証したことはなかった。ネット上にあるカルト的情報であっても、その根拠を追求すると案外自分の見落としていたことに気がつくものなのかもしれない。

これまで30年近く調査を続け、地元の方のみならず直接飛行場関係の方にも聞き取りをしてこられた方にとって、どこの馬の骨とも知れぬよそ者の素人から突然未知の情報を持って来られても、否定したくなる気持ちはよく理解できます。

「過去に存在した空港を探る、と言うブログに、根拠は不明だが成増飛行場の秘匿滑走路であるとの場所を示した地図が載っていた。」とのことで、「地元史に出ている(らしい)」と根拠を明確にお伝えしたにもかかわらず、それを確認しないどころか、「根拠は不明だが」とお書きです。問題の地元史の中で秘匿滑走路がどのように扱われているか不明なのですが、地元史で戦時中の話が扱われるとすれば、それは当時地元にお住いだった方々からの聞き取りで構成されているのが定番です。

地元史に載る情報の精度は、単に「ここが秘匿滑走路とされていたという話もあるらしい」という噂話の域を出ないものから、「軍関係者から滑走路化を命じられた」、「実際にここに飛行機が降り立つのを見た」という実体験までピンキリです。噂話レベルであれば「地元の方が仰るのであれば、そうなのかもしれない」という受け止めとなりますし、実体験であれば、もうここだったことはほぼ確定です。つまり「地元史に出ている」という時点で、通常なら最低でも「そうなのかもしれない」というレベルは確定な訳です。この情報がどのレベルに相当するかは、とにもかくにも実際にその地元史を見てみないことには始まりません。これが無視して流してよい情報のはずがありません。

ところがこの方は、こんなに長年調べた自分が知らぬものなどあるはずがないとばかり、文末では秘匿滑走路のことを「カルト的情報」とまで言い放っています。オイラはこれまでいろいろと誤情報を載せてしまい、指摘を受けて訂正してきた過去があります、ですのでオイラのことは何と言われても構わない。でもこの方はオイラではなく、地元史に情報を寄せた地元の方々に向って「そんなのはカルト的情報だ」と言う言葉を浴びせているのです。きちんと確認もせず、郷土の先人に面と向ってそんなことを言い放てるものなのでしょうか。とにかくこの方は秘匿滑走路の存在を否定したいお気持ちが強いようです。「根拠は不明だが」とか「カルト的情報」とか書いておきながら、その根拠を提供した本人を「記事アップしました」と呼び込む神経がオイラには理解不能です。自分にとって不利なものは意図的に伏せ、カルトだデタラメだとこんな書き方をされてしまっては、この記事を鵜呑みにして「秘匿滑走路はガセネタ」と受け取る方はきっと大勢いらっしゃるでしょう。ろくに調べもせずにこんな一方的な言い方をするとは、地元史に関わった方にも、この地元史を紹介した方にとっても、こんな失礼な話はないです。

流石にメールでクレームを入れたのですが、「秘匿滑走路は存在しないなどと断言したつもりはない」と主張されました。そんな主張をされても、あの記事をご覧になる方はそうは受け取らないと思います。ということで、以下この方が「ここに秘匿滑走路などあるはずがない」として挙げた根拠について、当時の資料からきちんと検証してみました。

■高圧線の問題

問題のブログでは、この場所に秘匿滑走路などあるはずがないとする根拠として、「滑走路があったと仮定しても西に向かって離陸したらすぐに高圧電線があるし」としています。

この方のご指摘の通り、秘匿滑走路を南西方向に向かって離陸すると、滑走路端から724mの位置には当時高圧線がありました。では滑走路の南西の端までいっぱいに使って離陸したとして、724m先で高度はどの程度になっているか、調べました。以下長々と各種数字が並ぶので先に結論を述べますと、鍾馗は高圧線の位置では高度208mに達すると考えられるため、支障は全くありません。

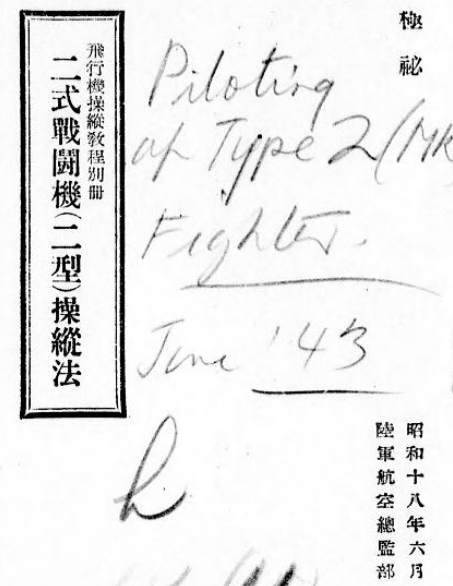

Manuals for piloting. Report No. 1b(11), USSBS Index Section 2■ (国立国会図書館ウェブサイトから転載)

132コマ以降二式戦闘機(二式戦闘機→鍾馗。(二型)→制式採用型。成増飛行場で使用された)の簡明簡潔な操縦法が載っており、各種データはここから頂きました。詳しくはリンクから直接資料をご覧ください。

離陸に関連して以下のデータが載っていました。

148コマ

本機の離陸性能

標準装備

標準滑走距離(米) 250

標準滑走時間(秒) 14.4

計器速度(粁/時) 135

149コマ

速度概ね二百乃至二百三十粁とならば脚「上げ」の操作を行ふべし

上昇は概ね速度二百六十粁にて行ふを可とす

159コマ

上昇性能の表

1万メートルまで、1,000メートル刻みで到達時間等のデータ

高度(米) 一〇〇〇到達時の数値は以下の通り

上昇時間(秒) 54

上昇率(米/秒) 18.9

上昇速度(粁/時) 260

備考 上昇時間には離陸滑走時間を含まず

条件により刻々変化するのですが、ヒコーキには効率よく上昇するための最良速度があり、ここでは260km/hを維持しての上昇が推奨されていますね。

個々の数値をまとめると、鍾馗は停止状態から滑走を開始し、14.4秒間で135km/hまで加速して離陸。離陸後、更に260km/hまで増速、この速度を維持して、離陸から54秒後に高度1,000mに到達しています。

オイラとしては、滑走路端から離陸したと仮定して724m先の高圧線の位置でどの程度の高度に達しているか知りたいのですが、実は高度を算出するのに一つ問題があります。それは滑走開始から高度1,000mまで上昇する間の加速度が一定ではないということです。

まず増速するごとに空気抵抗が二乗倍で増えてゆくため、加速は曲線的に鈍ってゆくという大前提があります(空気抵抗が二乗倍で増えてゆくというのは、高度が一定という条件下の話なんですが、離陸して高度が上がると、空気が薄くなるため空気抵抗は減ります。但し今回のケースでは高度200m程度なので、ここでは影響なしとしました)。加えて車輪が浮くと転がり抵抗が無くなるのと、200~230km/hで車輪を格納することで、空気抵抗が大きく減るという変化があります。また、260km/hに達した時点で、それ以上増速しようとする馬力はすべて上昇力に振り向けるため、速度は260km/hに達したある時点から一定になります。

このように加味すべき要素が多く、しかもこれらは数値変化の予測が困難であるため、上記のデータを参照しつつ不足分は推定値で補いました。そして、離陸後724m先高圧線の位置で高度は208mと出ました。「推定値」なんてカッコ良く書きましたが、要は素人の予想ということです。この問題にとりかかった週は仕事が忙しくて、数日間妥当な数字を出す方法をいろいろ考え、あーでもないこーでもないと数式とデータを見比べて随分悩み、何度も計算をやり直しました。高校で習った微分積分、当時は点数を取るためだけの作業に過なかったのですが、こんなに面白い公式と知っていればしっかり覚えたのに…。もっとちゃんと勉強してれば良かったと後悔しても後の祭りです(ヒコーキ好きの学生の皆さん、微分積分と三角比をしっかりマスターすると、後々凄く楽しいですよ!)。時々こうしてヒコーキ関連で真面目な検証をするのですが、毎度のことながらきっちり検証しようとすると時間と気力を削られます。今回のことに限らないんですが、思い付きで適当言っちゃう側はホント、お気軽で羨ましいです。

高圧線の位置での高度が高ければ高いほど、「高圧線は障碍にならない」という主張に説得力を持たせることになるわけですが、計算の過程では極力自分に不利なように(つまり高度低目に)算出したつもりです。仮に本物の鍾馗で実験をしたら、208mを上回ることはあっても、下回ることは多分ないはず。調べた範囲では、当時の高圧線の高さは10m~30mでした。10m~30mに対して208mですから、まったく問題なしです。

そもそも当地の恒風は5月~8月は南、それ以外の月は全て北もしくは北北西なので、風向きからして「西(高圧線)に向かって離陸」というケースそのものが年間の1/3に過ぎないです。この辺りの事情を知らずに脊髄反射的に「西に向かって離陸したらすぐ高圧線があるからここに滑走路があるはずがない」と仰っているのか、恒風の方向について知った上で自分に不利な点は隠しているのかは知る由もないですが。

余談ですが、秘匿滑走路の長さが1,000mと思われるのに対し、148コマでは「標準滑走距離(米) 250」とあります。先の計算では、1,000mの滑走路を目一杯使って離陸し、上昇開始した前提にしましたが、仮に滑走路の北東の端っこから滑走開始して、きっちり「標準滑走距離」の250mで離陸したら、滑走路は更に750m残っていることになります。この750mと、その先高圧線までの724mを合わせ、水平方向に1,474m進む分上昇が続くことになる訳で、高度は更に上がっているはずです。後半は車輪の邪魔な転がり抵抗も空気抵抗もなく、増速も済ませた1,450馬力は、260km/hを維持する以外の余剰出力を全て上昇に使えますから、高圧線を通過する頃には、高度は208mより遥かに高くなります。因みに159コマのデータによれば、高度0m→1,000mは54秒、1,000m→2,000mは52秒と2秒早くなっています。ここまでは鍾馗の性能を100%発揮した場合の話なんですが、149コマには、「平時訓練時其の他必要なき場合は発動機愛護の為上昇間吸気圧力(+)七十五粍、回転数二千四百五十以下を使用すべし」とあります。「発動機愛護」って表現がいいですね。先程の148コマの離陸上昇時の出力全開の数字と比較すると、吸気圧力+200→+75以下、回転数2,600→2,450以下 となります。オイラには正直これがどの程度の出力低下になるのか分からないのですが、高圧線の高さと比較してこれだけ圧倒的な差がついていますので、結論は変わらないのではないかと。

■滑走路幅の問題

件のサイト様では続けて、「着陸するにしても道路幅が狭過ぎて空母に着艦するような飛行機と技量が必要で、陸軍機にはほとんど不可能だ。たとえ周りが畑地であっても道路を外れれば無傷での着陸は無理だろう。不時着上等!な滑走路なんて聞いたことない。」と書いておられます。

本土決戦用に末期に急造された秘匿滑走路は、600mx30mが標準でした。

それに対して当秘匿滑走路は、幅12mと思われ、鍾馗の全幅は:9.45mなので、極端に狭いのは確かです。但し、道路拡張型で幅の狭い滑走路はオイラの知る限り以下4例あります。

京都府・舞鶴非常用滑走路跡地(滑走路幅:15m)

大阪府・藤井寺北滑走路(滑走路幅:11m)

同南滑走路(滑走路幅:11m)

岡山県・京橋不時着場(滑走路幅:13m)

京都府・舞鶴非常用滑走路はどちらの所属か不明なのですが、周辺に海軍基地が多いことから恐らく海軍の使用ではないかと思います。大阪府・藤井寺の南滑走路と北滑走路は、南約3.5kmの陸軍大正飛行場の予備滑走路です。岡山県の京橋不時着場は、市史に「軍部が建設した」としか出ておらず、こちらも陸軍なのか海軍なのか不明ですが、最も近いのは約6km南にある岡山陸軍飛行場であり、それ以外でも周辺にあるのは陸軍飛行場ばかりで、最も近い海軍飛行場は、南西約24.5kmにある倉敷飛行場であるため、こちらは陸軍ではないかと思います。

「不時着上等!な滑走路なんて聞いたことない。」などと主張しておられますが、この方が聞いたことがあろうがなかろうが、そんな事は関係ありません。成増秘匿と同程度に幅の狭い滑走路のうち、確実に陸軍用が2、陸軍用と思われるものが1ある。これが事実です。「空母に着艦するような飛行機と技量が必要で、陸軍機にはほとんど不可能だ」なんて、一体何を根拠に仰っているのでしょうか。陸軍パイロットがお聞きになったらどう思うのでしょうか。この方は戦友会の方々にも聞き取りをされたとのことですが、こんなこと元パイロットの方に面と向かって言えるのでしょうか。よく知りもせず、調べもせず、こんな適当な情報を垂れ流すのですから、当時のパイロットにとっても本当に失礼な話です。

それでは、極端に幅の狭い陸軍の滑走路は当時実際に存在したとして、これはどの程度使えるものなのでしょうか。ここで話は唐突に現代の旅客機に移りますが、747の全幅より幅の広い滑走路は、少なくとも日本には1つも存在しません。747-400の全幅64.4m、747-8の全幅68.5 m に対し、羽田、成田の滑走路幅は60mです。函館、仙台、岡山、那覇はじめ、滑走路幅45mしかないものの、かつて747が盛んに飛び交っていた空港はいくらでもあります(那覇の新滑走路は60mですけど)。747は退役が進み、現在大型機の主役となっているB777の全幅は64m~76mと747以上に大きくなっています。それでも45m、60m滑走路で日々運用が続いています(A380の全幅は約80mあります)

全幅よりずっと幅の狭い滑走路で安全な運用が可能な理由は、旅客機の離着陸シーンを思い浮かべればすぐ分かると思います。まず全幅よりトレッドがずっと狭いこと、それから滑走路の幅は限られていますが、全幅より十分広く左右の平坦が確保されています。鍾馗の場合、全幅:9.45mに対し、轍間距離は3mしかありません(164コマ)。そして道路の左右はほぼ畑で開けています。ここが秘匿滑走路に設定されていたとしたら、道路の左右は常に空けておくようお達しがあったはずです。因みに前出の岡山県京橋不時着場は、滑走路化の工事の際、橋の南側の石の欄干の柱頭をもがれています。以上の点からすると、12m幅の道路(左右は畑地)での離着陸は不可能と断言できるでしょうか?

また、着陸に関して先程の資料156コマには、「接地操作は比較的容易にして完全なる三点姿勢に接地し得且接地後の偏向性は殆どなし 着陸滑走距離は無風時草地に於て約八百五十米にして車輪制動機を使用せば約二百米短縮し得」とあります。「接地操作は比較的容易」なんですね。滑走路の長さ的にも、着陸は十分可能と思います。

以上の点から明らかな通り、

「道路幅が狭過ぎて陸軍機にはほとんど不可能」

「不時着上等!な滑走路なんて聞いたことない。」

との主張は事実無根です。

また、155コマには鍾馗の運動性能について記されています。

旋回方向 左

開始速度(粁/時) 394

停止速度(粁/時) 346

旋回半径(米) 258

要するに394km/hで左旋回したら、半径258mで回れるということです。重戦闘機に分類され、運動性能は低いというイメージの鍾馗ですが、戦後の米軍パイロットの評価として、「鍾馗の運動性能は零戦五二型よりやや悪い」という記録が残っています。五二型とはいえ、あの零戦より「やや」なんですね。それはともかく、394km/hというのは、資料150コマによれば、高度1,000m時の最大水平速度(506km/h・計器速度)の78%であり、離着陸速度と比較してもずっと高速です。これは恐らく実戦的な速度域を想定しての数値なんでしょうが、こんな高速でも、半径258mの旋回が可能ということです。単純に倍にすると、直径516mの円ということになるのですが、実はこの目一杯の旋回を続けると、旋回に大きなエネルギーをもっていかれて速度はどんどん低下してゆきます(これは三角比できちんと計算できます)。旋回中は最大出力を維持しているはずなんですが、開始速度と比較して停止速度が約50km/hも落ちてしまっているのはそのためです。結果として、速度が落ちるごとに旋回半径はどんどん小さくなります。なんとなく鈍重なイメージの鍾馗でも、高圧線と滑走路端の間(724m)で、こんな高速でエントリーしても余裕でクルクルと回り続けることができる訳です。離着陸時の低速になれば、この旋回半径はもっと小さくなりますから、どうしても高圧線の存在が気になるのであれば離着陸時に高圧線を回り込みで避けることも可能と思います。

加えて実際の運用では、着陸の際は上空で旋回して状況を確認してから降りるのが普通だったようですし、そもそも成増飛行場は首都防空のための飛行場でしたから、離陸後はすぐに目的の方向に旋回する必要があります。そう考えると、高圧線を飛び越えてゆうゆうと離着陸するケースって、どの程度あったのでしょうか。平時訓練だと離陸後しばらく真っ直ぐ飛んだりすることもあったのかしらん。

ということで長々となりましたが、「ここに秘匿滑走路などあるはずがない」としてこの方が挙げた根拠は、率直に申し上げてその全てが事実無根のデタラメであり、当時の地元の方、当基地のみならず、当時の陸軍パイロット全体を愚弄しています。「それってあなたの感想ですよね?」というひろ〇き氏の言葉がこんなにピッタリな例もそうない気がします。

オイラが把握しているのは数年前からなんですが、成増の秘匿滑走路について扱っているサイト様は複数あり、秘匿滑走路の存在を否定するものはオイラの知る限りこれまで1つもありませんでした。つまりネット上では「秘匿滑走路があった」というのが定説です。定説を覆すには、それを上回る説得力をもって水も漏らさぬ反証を提示しなければなりません。「無いことの証明は難しい」とも言われたのですが、定説を覆すために出してきたのがこんなお粗末なデタラメでは、証明以前の問題です。これなら、「長年聞き取り、資料収集を続けたが、そんな情報は出てこなかった」に留めておいた方が遥かにマシです。こんな低レベルで各方面に対して無礼千万な話を持って来られるようでは、30年近い調査そのものの価値を自ら貶めておられるようで、本当に勿体ないことです。

オイラはこんなに1ヵ所で長く突き詰めて取材をしたことはないですが、あちこちで当時の地元の方、軍関係者から話をお聞きする機会はこれまで何度もありました。つくづく感じたのは、こうして体験者に直接お聞きすることは何物にも代え難いという事ともう1つ、全期間を通じて飛行場の全体を把握している方は恐らくほとんど存在しないということでした。地元の方であれば、実際に見てこられたのは軍機の外の事であり、その方個人の生活圏の範囲内に限定されます。この方がこれまで取材をしてこられた中には、秘匿滑走路があったとされる現在の平和台に当時住んでおられた古老の方は含まれるのでしょうか。

たとえ飛行場勤務者であったとしても、限界はあります。オイラが数度話をお聞きしたさる人物は、某陸軍飛行場の整備兵をしておられた方ですが、飛行場内であっても近寄れない場所については、現存する構造物の一部について、それがどんな目的で使用されたのか把握しておられませんでした。途中で別の飛行場に移られたので、移動後のことも当然ご存じありません。場長や飛行隊長といった偉い方にはお目にかかったことがないのですが、こうした方々も同様に、実体験として語れるのは、その飛行場におられた期間に限られます。

今回の一件で、長年成増飛行場の研究をしてこられたこの方は、秘匿滑走路など無いと強く考えておられるのを初めて知りました。30年近く研究してこられて「聞いたこともない」のですから、これはこれで無視できない情報です。これまでは秘匿滑走路の存在について、「ほぼ確実にあった」と考えていたのですが、この方の情報のおかげで現在は、「あったと思う」に変わりました。いかんせん肝心の地元史を直接確認していないため、現段階では両論併記とし、コロナが収まり次第問題の地元史を確認したいと思っております。

自分が何も分かっていないということを分かっていること

そしてそれを乗り越えるようにずーっと努力ができること

それがプロだと思っています

これはNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」にて山中伸弥教授の語った言葉です。その分野で世界最先端を走っておられる方にしてこのスタンス!! と感動し、以来オイラが記事作成の際必ず使用するソフトに入れて目に留まるようにし、文字通り座右の銘にしています。オイラにとっては、自分が知り得た正確な情報を記事に反映させるのが何よりも重要です。オイラが間違っていることがハッキリすれば、訂正し謝罪するこれまでのスタンスを貫くのみ。飛行場の真の姿の前に、どっちが正しいとか間違いとか、そんなのは取るに足らないことです。己のくだらないプライドを守るために飛行場に関する事実を覆い隠してしまうような人間に成り下がってしまったら、もうオイラにこんなブログを続ける資格はありません。その時はこのブログを閉じます。

最後になりますが、この方の非常に示唆に富む一節を再度掲載させて頂きます。

拙記事をどう見なすかは、ご覧になられた方の判断に委ねたいと思います。

「ネット上には事実から夢想空想の虚構話まで有象無象の情報が溢れている。悪意で流されたり、勘違いから生じた情報も存在する。だからこそ、ネット情報は鵜呑みにしてはならず、注意しなくてはならない。」

東京都・成増飛行場秘匿滑走路跡地

成増飛行場秘匿滑走路 データ

設置管理者:日本陸軍?

種 別:秘匿滑走路

所在地:東京都練馬区平和台

座 標:35°45'31.4"N 139°39'40.7"E

標 高:36m

滑走路:1,000mx12m?

方 位:05/23

(座標、標高、滑走路長さ、方位はグーグルアースから)

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

練馬区史現勢編