■ヒコーキ関係の場所・リスト■ [├場所]

(オイラがお邪魔した)ヒコーキにまつわる場所を北から順にまとめてみました。

北海道

祈りの塔■

上春別 RB29のプロペラ■

リンドバーグの壁画■

豊頃(MICとよころ)飛行場跡地■

計根別掩体壕■

能取水上基地跡地?■

あかびらスカイスポーツ振興センター専用空港■

たきかわスカイパーク■

新千歳空港国際線ターミナル■

新琴似四番通り■

京都合資会社■

月寒練兵場跡地■

国土交通省札幌航空交通管制部■

千歳市空港公園■

帯広第一飛行場掩体壕■

苫小牧ドローン飛行場■

アート・スミス飛行会場跡■

札幌駐屯地■

東 北

青森県・みちのく北方漁船博物館■

青森県・青森県立三沢航空科学館■

青森県・浜子海岸■

青森県・夜越山原野■

青森県・弘前練兵場跡地■

青森県・立川飛行隊の中継飛行場跡地■

青森県・七戸平野と小川原沼■

青森県・報知日米號搭乗員慰霊之碑■

秋田県・象潟海岸■

岩手県・慰霊の森■

岩手県・燕航空部隊発祥地碑■

岩手県・岩手県立一関第一高校■

岩手県・花巻防空監視哨跡地■

岩手県・北上平和記念展示館■

山形県・楯山防空監視哨跡■

山形県・城南練兵場跡地■

山形県・米沢飛行場(計画?)■

宮城県・石巻防空監視隊第四監視哨跡■

福島県・会津塩川バルーンフェスタ■

福島県・ウルトラマン空港■

福島県・千咲原飛行場候補地■

福島県・郡山歴史資料館■

福島県・野沢秘匿飛行場候補地■

福島県・千咲原飛行場候補地■

福島県・浪江航空基地(候補地)■

福島県・南相馬滑走路(福島ロボットテストフィールド内)■

福島県・浪江町滑走路(福島ロボットテストフィールド内)■

福島県・勿来風船爆弾打ち上げ基地跡■

関 東

栃木県・男鹿高原駅前広場緊急ヘリポート■

栃木県・栃木国際ハブ空港(構想)■

栃木県・ツインリンクもてぎ■

栃木県・烏山防空監視哨跡■

栃木県・栃木国際ハブ空港(構想)■

栃木県・金丸原飛行場掩体壕■

栃木県・東武今市飛行場(計画)■

栃木県・口粟野防空監視哨跡■

栃木県・JUIDA・那須塩原試験飛行場■

茨城県・つくばヘリポート■

茨城県・霞ヶ浦海軍航空隊の遺跡■

茨城県・県立水戸工高/練兵場■

茨城県・JUIDA・GOKOつくば試験飛行場■

茨城県・大津風船爆弾打ち上げ基地跡■

茨城県・水戸つばさの塔■

茨城県・歩兵第二連隊練兵場跡地■

茨城県・茨城縣立工業學校跡地■

千葉県・銚子ボルタック■

千葉県・さくらの山公園■

千葉県・航空科学博物館■

千葉県・船橋無線塔記念碑■

千葉県・山縣飛行士殉空の地碑■

千葉県・大慶園ヘリポート■

千葉県・稲毛民間航空記念館■

千葉県・下滝田基地跡地■

千葉県・館山海軍航空隊宮城掩体壕■

千葉県・館山海軍航空隊香掩体壕■

千葉県・赤山地下壕跡■

千葉県・千葉県立佐倉高等学校■

千葉県・御宿VORTAC■

千葉県・鳥居崎埋立地■

千葉県・千葉県立千葉中学校・高等学校■

千葉県・松戸駐屯地のC-1■

千葉県・県営千葉県魚群探見飛行場跡地■

千葉県・習志野演習場の不時着場跡地■

千葉県・根形(第二木更津)飛行場候補地■

千葉県・香取航空基地周辺の掩体壕■

千葉県・東葛飾高等学校■

千葉県・旧陸軍気球聯隊第二格納庫跡■

千葉県・亜細亜航空学校水上班建設予定地■

千葉県・風船爆弾打ち上げ基地跡■

千葉県・特攻機「桜花四三乙型」行川基地跡■

群馬県・群馬ヘリポート■

群馬県・高崎ヘリポート■

群馬県・向井千秋記念子ども科学館■

群馬県・邑楽町 B29墜落地点■

群馬県・御巣鷹の尾根■■

群馬県・東村花輪防空監視哨跡■

群馬県・長野原防空監視哨跡■

群馬県・新田荘歴史資料館■

群馬県・伊勢崎市の防空監視哨跡■

群馬県・中島新邸■■

群馬県・尾島RCスカイポート■

群馬県・西小泉駅周辺■

群馬県・熊谷線の橋脚■

群馬県・中島飛行機太田製作所■

群馬県・中島飛行機小泉製作所跡■

群馬県・中島飛行機地下工場跡■

群馬県・中島飛行機小泉製作所伊勢崎第一工場跡■

群馬県・中島飛行機小泉製作所伊勢崎第二工場跡■

埼玉県・熊谷の防空監視哨跡地■

埼玉県・妻沼駅跡以南■

埼玉県・東武熊谷線物語・1,2■■

埼玉県・吉見百穴地下軍需工場跡■

埼玉県・川島ヘリポート■

埼玉県・桶川飛行学校跡地■

埼玉県・東武東上線物語・1~3■■■

埼玉県・国土交通省 坂戸航空無線通信所■

埼玉県・土屋公園の碑■

埼玉県・三澤建設ヘリポート■

埼玉県・所沢航空記念公園■

埼玉県・越谷防災基地■

埼玉県・秋ヶ瀬ヘリポート■

埼玉県・陸上自衛隊朝霞訓練場の観閲道■

埼玉県・JUIDA・大宮試験飛行場■

埼玉県・風船爆弾工場跡■

東京都・東京ヘリポート■

東京都・東京大空襲・戦災資料センター■

東京都・東京シティエアターミナル■

東京都・旧陸軍調布飛行場白糸台掩体壕■

東京都・旧日立航空機株式会社立川工場変電所■

東京都・成増陸軍飛行場の掩体壕■

東京都・京浜島つばさ公園■■■■

東京都・三宅村ヘリポート■

東京都・第二/三八丈島航空基地候補地■

東京都・第四八丈島航空基地候補地■

東京都・東京市飛行場(計画)■

東京都・母島海軍航空基地(計画)■

東京都・青山練兵場跡地■

東京都・戸山が原練兵場跡地■

東京都・国産飛行機発祥の地■

東京都・八幡山滑空場(予定地)■

東京都・ホンダウエルカムプラザ 青山■

東京都・中島飛行機東京工場跡地■

東京都・中島飛行機武蔵製作所跡地■

東京都・武蔵製作所の引き込み線跡■

東京都・武蔵野ふるさと歴史館■

神奈川県・野島掩体壕■

神奈川県・厚木飛行場臨時滑走路跡■

神奈川県・県立商工実習学校■

神奈川県・船越の防空監視哨跡■

神奈川県・磯子町の市電埋立地■

神奈川県・青根防空監視哨跡■

中 部

新潟県・阿賀野川河口付近■■

新潟県・新潟県立柏崎高等学校■

新潟県・山本五十六記念館■

新潟県・高田公園■

新潟県・新潟市海岸線、新潟市學校町濱滑空場跡地■

新潟県・深才航空基地跡地(推定位置)■

新潟県・笹岡航空基地(推定)■

新潟県・英国機着陸記念塔■

長野県・大町防空監視哨跡■

長野県・陸軍松本飛行場跡地■

長野県・富草防空監視哨跡■

長野県・飯沼飛行士記念館■

長野県・上田市 松脂採取痕跡松■

長野県・上田市 仁古田飛行機製造地下工場跡■

長野県・下諏訪町赤砂崎公園防災ヘリポート■

長野県・東長倉小学校跡地■

長野県・聖博物館(航空博物館)■■

長野県・佐久市中央図書館■

長野県・軽井沢ゴルフ倶楽部■

長野県・岡谷防空監視哨跡■

山梨県・大月防空監視哨跡■

静岡県・中島飛行機三島製作所跡地■

静岡県・静岡ヘリポート■

静岡県・エアーパーク 航空自衛隊 浜松広報館■

静岡県・一色海岸■

静岡県・静岡県立磐田南高校■

静岡県・中島飛行機原谷地下工場跡地■

静岡県・三方原飛行場の掩体壕■

静岡県・緑十字機不時着の碑■

静岡県・和地山練兵場跡地■

静岡県・JUIDA・富士箱根ランド試験飛行場跡地■

富山県・富山県立高岡工芸高等学校■

石川県・航空プラザ■

石川県・石川県立大聖寺高校■

石川県・粟ヶ崎砂丘■

石川県・東善作氏誕生之地碑■

石川県・松波飛行場跡地■

福井県・鯖江不時着場跡地■

福井県・敦賀練兵場跡地■

福井県・亀山防空監視哨跡■

岐阜県・道の駅クレール平田のヘリポート■

岐阜県・ かかみがはら航空宇宙博物館■

愛知県・航空館boon■

愛知県・エアポートウオーク■

愛知県・名古屋城北練兵場着陸場跡地■

愛知県・伊良湖附近不時着場跡地■

愛知県・フライト・オブ・ドリームズ■

愛知県・スペースジェットの格納庫(など)■

関 西

滋賀県・比叡山桜花特攻基地跡地■

滋賀県・虎姫高校■

滋賀県・野洲川滑空場計画地■

滋賀県・滋賀県平和祈念館■

滋賀県・柏木航空基地(未着工・推定位置)■

滋賀県・におの浜観光港(せとうちSEAPLANES試験飛行場)■

滋賀県・びわ湖空港(計画中止)■

京都府・舞鶴の防空監視哨跡■

京都府・二十連隊練兵場跡地■

京都府・JUIDA・ATR けいはんな試験飛行場跡地■

奈良県・奈良県立畝傍高等学校■

奈良県・美吉野運動場跡地■

奈良県・防災用飛行場(計画)■

和歌山県・和歌山県立星林高等学校■

和歌山県・和歌山陸軍練兵場跡地■

和歌山県・和歌山県立桐蔭高校■

和歌山県・和歌山県立向陽高校■

和歌山県・紀南ヘリポート■

和歌山県・王子ヶ浜■

和歌山県・スペースポート紀伊■

大阪府・大正飛行場掩体壕■

大阪府・桃山学院中学校・高等学校■

大阪府・大阪府立住吉高等学校■

大阪府・府立生野高等学校跡地■

大阪府・津守神社南方地区■

大阪府・大阪府立高津高等学校■

大阪府・常翔学園高等学校、中学校■

大阪府・池田市立池田中学校■

大阪府・大阪府立鳳高等学校■

大阪府・陸軍航空廠跡地■

大阪府・藤井寺の無蓋掩体壕群跡地■

兵庫県・千里川土手■

兵庫県・神戸高等工業学校跡地■

兵庫県・西武庫公園■

兵庫県・尼崎北高等学校■

兵庫県・甲南大学岡本キャンパス■

兵庫県・城北練兵場跡地■

兵庫県・国土交通省神戸航空交通管制部■

中 国

鳥取県・酒井片桐飛行殉難碑■

鳥取県・美保基地掩体壕■

鳥取県・皆生海岸臨時飛行場跡地■

鳥取県・美保飛行場の掩体壕その2■

鳥取県・鳥取県立博物館■

鳥取県・YS-11の胴体跡地■

鳥取県・日野川空港跡地■

鳥取県・皆生海軍省通信隊通信壕跡■

岡山県・廃川地■

広島県・甲山防空監視硝跡地■

広島県・豊栄飛行場■

広島県・広島ヘリポート■■

広島県・広島県立尾道北高等学校■

島根県・大峯山偽装飛行場跡地■

島根県・北浜防空監視哨跡■

山口県・岩国錦帯橋空港■

山口県・大平山■

山口県・山口宇部空港「ふれあい公園」■

山口県・関門医療センターヘリポート■

山口県・防石鉄道新橋停車場予定地■

山口県・菊ヶ浜海岸■

山口県・山口駐屯地訓練場■

山口県・藤曲の飛行場(計画)■

四 国

香川県・さぬきこどもの国■

香川県・二宮忠八飛行館■

高知県・高知空港周辺の掩体壕■

高知県・日章飛行場の防空監視哨跡■

愛媛県・松山空港周辺の掩体壕■■■

愛媛県・海軍呉警備隊由利島聴測照射所指揮所跡■

愛媛県・栗野浦の仮設飛行場跡地■

愛媛県・八幡浜湾■

愛媛県・伽藍山防空監視哨聴音壕跡■

徳島県・徳島空港■

徳島県・民間航空発祥の地碑■

九 州

福岡県・新行橋病院ヘリポート■

福岡県・小倉北区魚町の防空監視哨■

福岡県・旧小倉陸軍造兵廠の防空監視哨■

福岡県・航空交通管理センター、福岡航空交通管制部■

福岡県・大刀洗飛行場の掩体壕■

福岡県・大刀洗平和祈念館■

福岡県・大牟田市役所の防空監視硝■

福岡県・久留米練兵場着陸場跡地■

福岡県・福岡県立福岡高校■

佐賀県・海軍飛行場候補地 仮屋湾■

佐賀県・佐志海岸■

佐賀県・西ノ浜■

佐賀県・陸軍唐津飛行場候補地(大土井)■

佐賀県・松浦川岸■

佐賀県・虹の松原■

佐賀県・ジャピー氏遭難碑■

佐賀県・佐賀インターナショナルバルーンフェスタ■

佐賀県・佐賀空港のYS-11■

佐賀県・伊万里農道離着陸場計画■

長崎県・川棚防空監視哨跡■

長崎県・長崎空港A滑走路地区(大村航空基地)■

熊本県・熊本渡鹿練兵場不時着場跡地■

熊本県・熊本帯山練兵場不時着場跡地■

熊本県・熊本渡鹿練兵場不時着場跡地■

熊本県・熊本帯山練兵場不時着場跡地■

熊本県・人吉海軍航空隊 庁舎居住地区等■

大分県・佐伯海軍航空隊の掩体壕■

大分県・宇佐市平和資料館■

大分県・大神回天基地跡地(水上機)■

大分県・大分練兵場不時着場跡地■

大分県・殉空の碑■

大分県・鎮魂碑■

大分県・海軍航空廠高城発動機工場跡■

大分県・HOV.OTA(西大分側)(建設中)■

宮崎県・都城東飛行場跡地■

宮崎県・唐瀬原飛行場の滑走路跡地■

宮崎県・宮崎空港の周辺探索■

宮崎県・茶屋平特攻基地予定地■

宮崎県・トドロバエ■

鹿児島県・ 知覧特攻平和会館■

鹿児島県・鹿屋航空基地資料館■

鹿児島県・出水飛行場の掩体壕■

鹿児島県・笠野原飛行場の川東掩体壕■

鹿児島県・伊敷練兵場跡地■

鹿児島県・ニシムタ スカイマーケット鴨池店■

鹿児島県・枕崎ヘリポート■

鹿児島県・鴨池競馬場跡地■

沖 縄

沖縄県・伊平屋ヘリポート■

沖縄県・伊平屋空港予定地■

沖縄県・本部監視哨跡■

沖縄県・辺野古V字滑走路建設予定地■

沖縄県・瀬長島■■

沖縄県・那覇空港国際線ターミナル■

沖縄県・糸満防空監視哨跡■

大分県・HOV.OTA(西大分側)・建設中 [├場所]

2024年1月訪問

大分県大分市にて建設の進む西大分側ホーバーターミナル。

ホーバーターミナルおおいた「HOV.OTA」(ホボッタ)

通称は、「ホーバー」や「おおいた」の語感を残し、ホとボの連続や、跳ねる音を取り入れるなどして、可愛らしく親しみやすい響きを目指し、欧文表記の一部 H・O・V・O・T・Aを用いた「HOV.OTA(ホボッタ)」としました。

シンボルマークのデザインは、ターミナル外観の特徴的な形状である「空へと上昇していく」ような勾配を取り入れ構成しています。

勾配が文字の大小のリズムを生み、旅への期待感を演出することを目指しました。また、上下のラインは、呼びかける吹き出しのようにも見え、人が集う場の賑わいを表現します。(画像と共に大分県公式サイトから引用■)

2024年2月現在、「今秋運航開始予定」としています。

大分県・西大分側ホーバーターミナル(建設中)

西大分側ホーバーターミナル データ

設置管理者:大分県

所在地:大分県大分市駄原

座 標:33°14'54.9"N 131°35'37.5"E

(座標はグーグルアースから)

関連サイト:

ブログ内関連記事■■■

大分県・海軍航空廠高城発動機工場跡 [├場所]

2024年1月訪問

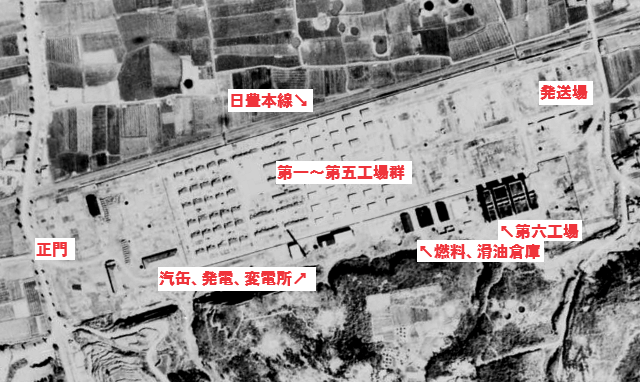

撮影年月日1948/03/30(昭23)(USA R230 39)■ 終戦から2年半。工場敷地の様子がまだ残っている

撮影年月日1961/04/25(昭36)(MKU612 C4 18)■ 第六工場以北は道路が設けられ、ほぼ宅地化

撮影年月日1975/03/13(昭50)(CKU749 C3 20)■ 第六工場周辺のみクローズアップ

撮影年月日2007/04/29(平19)(CKU20071 C19 23)■ 最後まで残った第六工場。ドラッグストアは立替た模様

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成。上4枚とも)

当工場で実際に勤務しておられた方が作成した工場の(もの凄く分かり易い)パネル図が、

大分縣護國神社の言霊記念館にあり、これがいくつかのサイト様で閲覧できます■

日豊本線と台地に挟まれた東西に細長い敷地で、敷地の西端に正門があって、分解担当の第一工場があり、

分解、仕上、組立、補機、試運転担当の第六工場、発送担当の第七工場が敷地の東端にありました。

「傷ついたエンヂンが送り込まれた」等説明があることから、

ここは単なるエンジン生産工場ではなかったのですね。

■「九州の戦争遺跡」168p に以下記されていました。

海軍航空廠高城発動機工場跡 〇大分市高城西町

高城駅の南側は、かつて第12海軍航空廠の発動機(エンジン)工場があった所である。工場敷地は日豊本線と現在高城美晴台団地がある台地に挟まれた場所で、昭和十五(一九四〇)年に着工し、昭和十七(一九四二)年に完成した。

ここには六つの工場があり、台地斜面には空襲を避けるため工場壕が掘削された。機密を守るため、ここを通る列車は車内から見えないように窓の鎧戸を閉めさせられたそうである。

戦後は、第六工場(防音設備を備えたエンジン試運転工場)だけを残し工場群は解体され、敷地跡は新しい道路が造られ、住宅地やショッピングセンターとなった。

第六工場跡はしばらく焼酎工場として利用されていたが、平成十九(二〇〇七)年に解体され、現在は大型パチンコ店になっている。

解体前に筆者がこの工場跡を訪れたときには二階建の巨大なコンクリートの建造物が聳え立ち、内部に入ると分厚いコンクリートの壁に区切られた部屋が続き、入口の鉄扉には無数の機銃掃射の弾痕穴があいていた。

歴史的に貴重な遺構であり、地元の平和団体の方が保存運動をしておられたが、ついに実現できず、解体されてしまった。

現在残る遺構は、ここから少し西に行ったところにあるイタリア料理店(中略)裏の台地下に工場壕跡が三つ残るだけである。

上に年代ごとの航空写真を貼りましたが、徐々に工場が姿を消していく様子が分かりますね。

「九州の戦争遺跡」によれば、最後に残っていた第六工場が2007年に解体されたとあります。

上に貼った最後の航空写真は2007年のものですが、まだ第六工場が写っています。

工場の最後の姿ですね。

残された三つの工場壕跡を見てきました。

赤マーカー地点。

青マーカー地点。

黄色マーカー地点。

黄色マーカー地点。 大分県・海軍航空廠高城発動機工場跡

海軍航空廠高城発動機工場 データ

設置管理者:海軍

所在地:大分県大分市高城西町

座 標:33°14'24.4"N 131°39'07.3"E

標 高:14m

(座標、標高、方位はグーグルアースから。滑走路長さは防衛研究所資料から)

沿革

1940年 着工

1942年 完成

1945年 終戦

2007年 第六工場解体

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

九州の戦争遺跡

大分県・鎮魂碑 [├場所]

2024年1月訪問

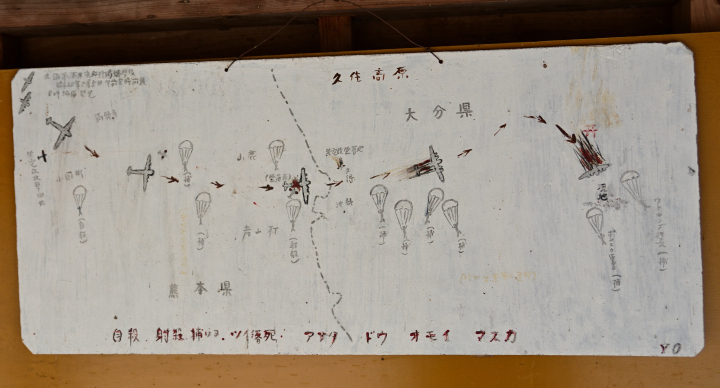

前記事のB29に体当たりした紫電改は、大分県竹田市山中に墜落してしまいました。

紫電改の墜落地近くにも鎮魂碑が建立されています。

先頭のグーグルマップは、鎮魂碑(赤マーカー)とB29墜落地点(青マーカー)です。

直線距離で約7.5km離れています。

碑文(右側)

昭和二十年五月五日、旧日本海軍戦闘機「紫電改」が米軍戦略爆撃機B29との空中交戦により当地西方の三本松芹川に墜落しています。すでに戦後七十余年が過ぎました。証言者も少なくなり、また戦闘記録等も殆どない中で唯一歴史証言となり得るのは物的証拠を探すことでした。戦争に関しての調査研究を行っているPOW研究会の協力もあり証言を元に地元関係者、有志の方々と調査を開始致しました。回数を重ねる中で初期の目的は不十分ながも達成できています。数十点の破片を回収でき、関係機関、旧海軍関係者、そして資料を通じての検証作業でしたが、「紫電改」に間違いないと確信するに至りました。これらを本地に保存展示することにより、故粕谷欣三海軍一等飛行兵曹をはじめ幾多の若者の想いを感じて頂ければと思います。二〇一九年(令和元年)五月吉日

碑文(左側・2度出てくる「撃」の字、「撃」の異体字:「車の下に山」が使われていました)

昭和二十年春遅く大東亜戦争末期に方り沖縄攻防戦は酣で主要都市は連日の様に空襲を受け戦局は好転せず国民は悲壮な決意で本土決戦に備えて居た。五月五日快晴の朝北九州を爆撃して南方基地へ歸還中のB29十数機の編隊が現われた。これを追撃する大村海軍航空隊の日本戦斗機は飛燕の様な速さで襲いかかった。果敢な体当りである。銀翼が傾いて「空の要塞」B29は火を噴き乍ら東北方明治村の山中へ墜ちて行った。同時に我が戦斗機も亦当地の上流八百米の谷深く突込んでいった。この戦斗機こそ当時日本海軍が誇る「紫電改」であり単身操縦して散華したのは粕谷少年航空兵未だ紅顔十九才の若桜であった。

遺体は久保公民館に運ばれて安置された。埼玉県入間郡三ヶ島村(現所沢市)の出身である。宮ヶ瀬川の流れは清く緑滴る渓谷に雄魂は眠ったまゝである。三十余年を回顧して吾々は相謀り茲に碑を建て国家永遠の礎を築いた有形無形の教訓を永く後世に伝えんとす。昭和五十五年三月吉日

墓碑を指し示す方向はご覧の通りで谷底。

わざわざ移植したりこの場所に建立したりする訳ですね。

大分県・鎮魂碑

鎮魂碑 データ

所在地:大分県竹田市久保

座 標:32°58'29"N 131°16'59"E

標 高:579.6m

(座標、標高は現地碑文から)

沿革

1945年05月 5日 B29に体当たりの末墜落

1980年03月 碑建立

2019年05月 資料展示

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

現地の碑文

大分県・殉空の碑 [├場所]

2024年1月訪問

大戦末期、1機のB29が撃墜され、山中に墜落しました。

大分県竹田市平田の山中にある現場には、「殉空の碑」が建立されています。

現場に入る山道。

道沿いに案内が出ていました。

大した距離じゃないので、邪魔にならない所に大人しく駐車するのが良いです。

軽でも、大柄な場合は徒歩をお勧めします。

徒歩より却って疲れると思います(精神的に)。

殉空火碑

弔魂 海軍一等飛行兵曹 戦死 粕谷 □三 埼玉県入間郡三ケ島村 行年十九才

B29搭乗員 現地死亡 三名 拘留後死亡 八名

B29犠牲者名

ウイリアム・R・フレドリック少尉

デイル・E・フランベツク 少尉

ジャック・M・ベーリィ 少尉

ビーリイ・J・ブラウン 軍曹

テツディ・J・ポンスカ 軍曹

ジャツク・V・デングラー 軍曹

チヤールス・パーマー 伍長

ロバート・B・ウイリアム 伍長

ジヨン・C・コールハウエル 伍長

レオン・E・ザーネギ 伍長

アービン・A・コーリス 伍長

五月五日快晴午前八時すぎ久留米郊外の大刀洗飛行場を爆撃しその帰途についたB29の編隊に対し日本戦闘機これを追撃 熊本県阿蘇郡より大分県直入郡(当地方)上空において壮烈な空中戦を演じ日本戦闘機はB29に体当たりを敢行B29はたちまち火を噴きこの地に撃墜した

日本戦闘機も近くの宮城村芹川に墜落し海軍少年航空兵は母からの手紙を胸にしたまま死亡していた 既に落下傘で降下していたB29の搭乗員十二人中多数のものは狂乱怒号の村民たちにより暴行殺傷され その中八名は所謂九大生体解剖実験の犠牲となった 戦後三十五年たって当時を回想するにこれら犠牲者たちの姿が悪夢のように脳裏より去らず、ここに恩讐を越えて日米犠牲者たちの鎮魂供養の儀を行いご冥福を祈るとともに、かかる戦争の悲劇を二度と繰り返さぬための貴い教訓ともなればと念願しこの碑を建立する

昭和五十二年五月五日 三十三回忌 建立者 工藤 文夫 七十八才 文 東野 利夫 福岡県中央区草香江

協力者 折立老人クラブ 地元有志

大分県・殉空の碑

殉空の碑 データ

所在地:大分県竹田市平田

座 標:32°59'35.0"N 131°21'35.6"E

標 高:359m

(座標、標高はグーグルアースから)

沿革

1945年05月 5日 B29撃墜される

1977年05月 5日 碑建立

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

現地の碑文