京都府・安井飛行場跡地 [├国内の空港、飛行場]

2023年10月訪問

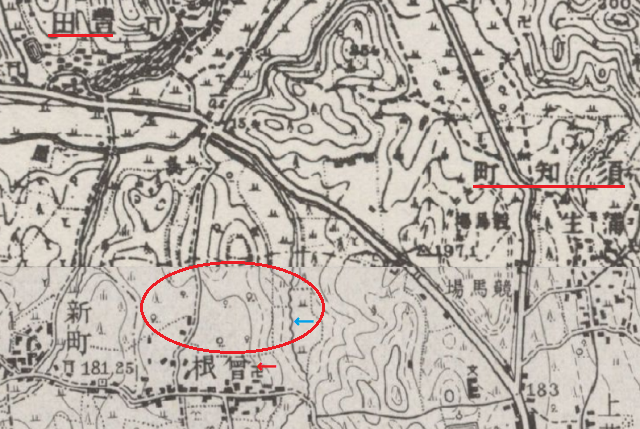

『綾部』五万分一地形圖 明治26年測図/大正9年修正 『園部』五万分一地形圖 明治26年測圖/大正9年修正測圖■

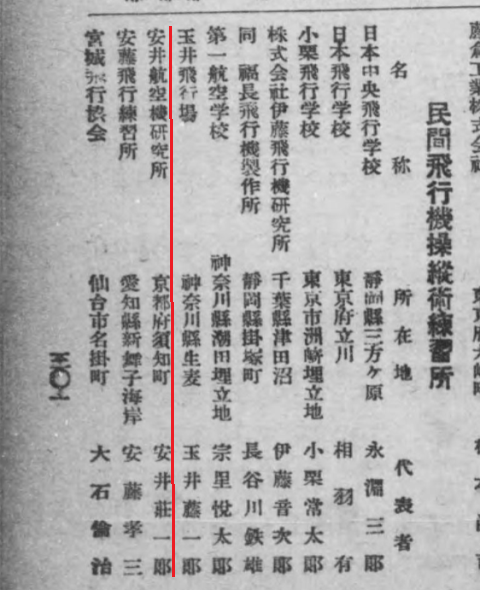

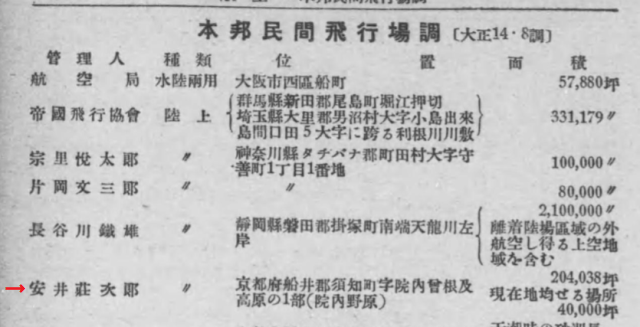

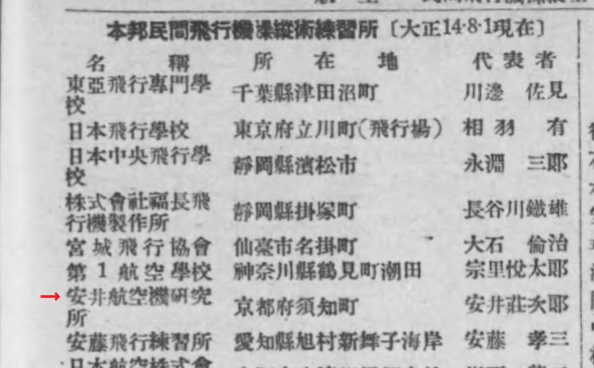

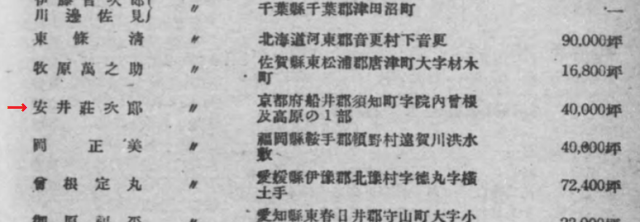

報知新聞社 編『報知年鑑』大正14年,報知新聞社,大正13-15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/976132 (参照 2023-10-29)■

報知新聞社 編『報知年鑑』大正15年,報知新聞社,大正13-15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/976133 (参照 2023-10-29)上2枚とも■

報知新聞社 編『報知年鑑』大正16年,報知新聞社,大正13-15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/976134 (参照 2023-10-29)■

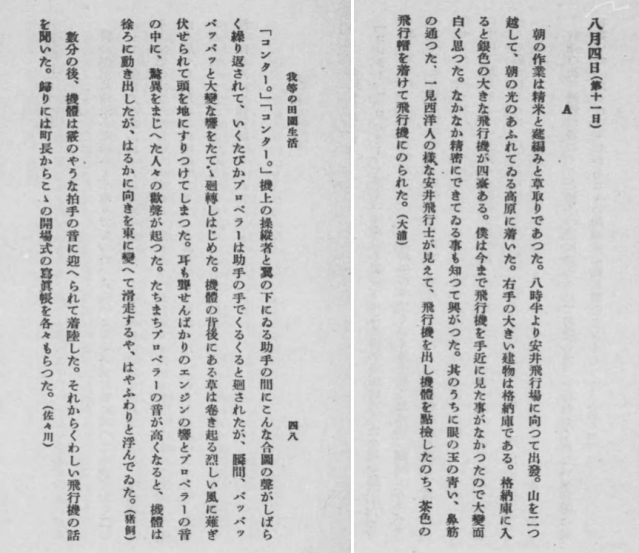

『我等の田園生活』1927刊,京都府立京都第一中学校田園生活団,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1030690 (参照 2023-10-29)■

大正時代、京都府船井郡京丹波町に「安井飛行場」がありました。

残念ながら飛行場の正確な位置、形は不明です。

資料に飛行場の広さが「4万坪」とあるため、先頭のグーグルマップの黄色のシェイプは、

「仮にここにあったとすると、4万坪はこんな大きさです」という程度のものですのでご了承ください。

飛行場のあった場所については、「曽根」「須知町」「院内」「高原」等の地名が挙げられています。

一般に飛行場の名称は地名からとられることが多いのですが、

「須知町」の南西約3kmに「安井」という地名があり、当初はここにあったのかと思ったのですが、

上に貼った資料の通りで、飛行場の所在地は「曽根」。

代表者/使用者は、安井荘次郎氏。

ということで、飛行場の名称は、地名ではなく代表者のお名前からとったようです。

大正時代に6年程しか活動していない飛行場なのですが、

それでも良質のサイト様がたくさんあります。

正確な位置をピンポイントで示したものはないため、自力で探すことになりますのだ。

上に貼った地図は大正9年測図ですが、安井氏が飛行場の造成にとりかかったのは大正10年ですから、

この地図は飛行場造成前年のものということですね。

肝心の「曽根」には道沿いに集落があり、その北側に等高線の間隔が広いエリアがあります。

(この地図では見切れてますが、「曽根」集落の南側は等高線が密集している)

それで、地図に赤丸で囲った辺りに飛行場が造成されたのではないかと。

幾つかの資料では、「河原に研究所を設けた」「河川敷に格納庫」といった表現があります。

地図の赤丸内の東側に川(青矢印)があり、もしかしたらここのことかもしれません。

造成翌年開場式が行われたのですが、

■京都府教育会何鹿郡部会 編『何鹿郡誌』,京都府何鹿郡教育部会,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1020239 (参照 2023-10-29)■

↑の資料によれば、

大正十一年十一月一日安井飛行場を船井郡須知町付近なる院内野に設く。常時飛行場の廣さ約八百三十アール。

とありました。

上に貼った資料では、「民間飛行機操縦術練習所」の項目に「安井航空機研究所」として紹介されています。

現代でいうところのフライトスクールとして登録していたのですね。

残念ながら飛行場の正確な位置、形は不明です。

資料に飛行場の広さが「4万坪」とあるため、先頭のグーグルマップの黄色のシェイプは、

「仮にここにあったとすると、4万坪はこんな大きさです」という程度のものですのでご了承ください。

飛行場のあった場所については、「曽根」「須知町」「院内」「高原」等の地名が挙げられています。

一般に飛行場の名称は地名からとられることが多いのですが、

「須知町」の南西約3kmに「安井」という地名があり、当初はここにあったのかと思ったのですが、

上に貼った資料の通りで、飛行場の所在地は「曽根」。

代表者/使用者は、安井荘次郎氏。

ということで、飛行場の名称は、地名ではなく代表者のお名前からとったようです。

大正時代に6年程しか活動していない飛行場なのですが、

それでも良質のサイト様がたくさんあります。

正確な位置をピンポイントで示したものはないため、自力で探すことになりますのだ。

上に貼った地図は大正9年測図ですが、安井氏が飛行場の造成にとりかかったのは大正10年ですから、

この地図は飛行場造成前年のものということですね。

肝心の「曽根」には道沿いに集落があり、その北側に等高線の間隔が広いエリアがあります。

(この地図では見切れてますが、「曽根」集落の南側は等高線が密集している)

それで、地図に赤丸で囲った辺りに飛行場が造成されたのではないかと。

幾つかの資料では、「河原に研究所を設けた」「河川敷に格納庫」といった表現があります。

地図の赤丸内の東側に川(青矢印)があり、もしかしたらここのことかもしれません。

造成翌年開場式が行われたのですが、

■京都府教育会何鹿郡部会 編『何鹿郡誌』,京都府何鹿郡教育部会,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1020239 (参照 2023-10-29)■

↑の資料によれば、

大正十一年十一月一日安井飛行場を船井郡須知町付近なる院内野に設く。常時飛行場の廣さ約八百三十アール。

とありました。

上に貼った資料では、「民間飛行機操縦術練習所」の項目に「安井航空機研究所」として紹介されています。

現代でいうところのフライトスクールとして登録していたのですね。

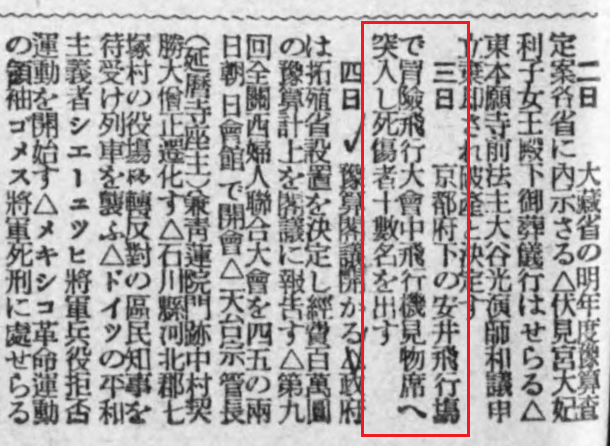

朝日新聞社 [編]『朝日年鑑』昭和4年,朝日新聞社,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1117692 (参照 2023-10-29)■

↑これは朝日年鑑の一部ですが、昭和2年11月3日の出来事です。

ここでは「死傷者十数名」とありますが、死者が1人出る事故となってしまい、

安井氏本人も昭和3年に大阪木津川尻飛行場にて墜落、死亡してしまい、飛行場はその後閉鎖となりました。

某サイト様に、安井飛行場運用当時の絵葉書が掲載されていました。

広々とした草地?が広がり、地上と上空に複葉機。背後に山並み。

というものです。

もう100年近く前の飛行場ですが、山並みの形はそうそう変わらないはず。と考え、

この画像を拡大印刷させて頂き、ストリートビューで似た山並みを随分探したのですが、

絵葉書とピッタリ同じ山並みは見つかりませんでした(手前の山脈と奥の山脈がうまく合致しない)。

それでも、最も似ている(と思われる)場所があり、

この絵葉書は、曽根の集落の北側から南東方向に向かって撮ったのではないかと思いました。

ということで、アタリをつけた場所にお邪魔して、絵葉書を印刷したものと見比べながらアチコチ探したのでした。

飛行場として広々と整地された当時と異なり、現在は建物が点在し、植生が広がり、

遠く山並みを見渡せる場所は限られています。

結局のところ、現地でも「ココ!!」という場所を探すことはできませんでした。

現地は京都の静かな山村という感じで、如何にも飛行場に適した広々と平坦な、美しい場所でした。

ここでは「死傷者十数名」とありますが、死者が1人出る事故となってしまい、

安井氏本人も昭和3年に大阪木津川尻飛行場にて墜落、死亡してしまい、飛行場はその後閉鎖となりました。

某サイト様に、安井飛行場運用当時の絵葉書が掲載されていました。

広々とした草地?が広がり、地上と上空に複葉機。背後に山並み。

というものです。

もう100年近く前の飛行場ですが、山並みの形はそうそう変わらないはず。と考え、

この画像を拡大印刷させて頂き、ストリートビューで似た山並みを随分探したのですが、

絵葉書とピッタリ同じ山並みは見つかりませんでした(手前の山脈と奥の山脈がうまく合致しない)。

それでも、最も似ている(と思われる)場所があり、

この絵葉書は、曽根の集落の北側から南東方向に向かって撮ったのではないかと思いました。

ということで、アタリをつけた場所にお邪魔して、絵葉書を印刷したものと見比べながらアチコチ探したのでした。

飛行場として広々と整地された当時と異なり、現在は建物が点在し、植生が広がり、

遠く山並みを見渡せる場所は限られています。

結局のところ、現地でも「ココ!!」という場所を探すことはできませんでした。

現地は京都の静かな山村という感じで、如何にも飛行場に適した広々と平坦な、美しい場所でした。

赤マーカー地点。

南東方向。

今から100年以上前、この辺りから写真奥に向って飛行場が広がっていて、

ヒコーキが飛んでいた(のではないか)と思うのですが。。。

京都府・安井飛行場跡地

安井飛行場 データ

代表者:安井荘次郎

種 別:陸上飛行場

所在地:京都府船井郡京丹波町曽根

座 標:35°10'02.4"N 135°24'27.2"E?

標 高:183m?

面 積:13.2ha

(座標、標高はグーグルアースから。面積は当時の資料から)

沿革

1921年 飛行場造成開始

1922年11月 1日 開場

1927年11月 3日 飛行大会中事故

1928年 安井氏、大阪木津川尻飛行場にて墜落、死亡。その後飛行場閉鎖

関連サイト:

ブログ内関連記事■