奄美群島・3 [■旅行記]

徳之島→奄美大島→喜界島

4:00 起床

記録付け

6:00 徳之島の見学ポイントを一気に見て周ることに。

傘を刺すほどでもない小雨が降ったり止んだりする中、先ずは瀬滝地区へ。

その後、徳之島空港旧滑走路、陸軍飛行場関連を見学。

Σ(゚Д゚;)

8:00 一旦ホテルに戻って車を停め、徒歩で無蓋掩体号を見に行く。

1つは案内板があったからすぐわかったけど、もう1つがわからん(;´Д⊂)

もう時間がないので急いで自室に戻ることに。

玄関でおばちゃんに「奥でお茶上がってください」と言われたけど、残念ながら時間ない。

荷物まとめて玄関でおばちゃんに挨拶したところから短い会話がはじまり、興味深い話が聞けました。

詳しくは次の記事でアップするけど、

瀬滝地区には建設を途中で中止してしまった陸軍飛行場がありました。

その瀬滝地区に、多分今から20年?くらい前に米軍の滑走路建設計画があったのだそうです。

そして島民一致団結して反対運動をして、計画は中止になった。

「自衛隊なら、このご時世我々を守るために必要かもしれないが、米軍となると話は別。怖い」

こんなこともあったとは、全く知りませんでした。

自宅に戻ってから【徳之島 反対運動】で検索したところ、

普天間飛行場の移設先として、徳之島が挙がっており、

これに島民が団結して反対運動を繰り広げたとありました。

移設関係の話は時期的に鳩〇政権時の出来事で、

なんとか普天間飛行場の移設先を見つけようと模索したことが伺えます。

「最低でも県外」という言葉は、仮初にも一国の首相から発せられた言葉。

沖縄県民がこの言葉にどれだけ狂喜し、そしてどれだけ落胆させられたことか。

(普天間の親戚は、「移設したら、今度は移設先の人が大変サ」と言ってた)

おばちゃんに分かれを告げた際、「これ、昨日出来たて」という徳之島産の黒糖を頂く。

自宅に戻ってから、今回の旅行で仕入れた資料を見返していたら、

「12月20日~翌年の4月10日頃までは、製糖期シーズン」

とありました。

ちょうど最終盤だったんですね。

給油してレンタカー返却。

空港まで送ってもらう。

9:00 搭乗待合室着。

この後すぐ奄美空港に飛び、夕方の便で喜界空港に移動します。

預け荷物は喜界受取にしてもらった。

ターミナルから歩いてエプロンに駐機しているヒコーキへ。

こうやってヒコーキと同じ目線で撮るチャンスって、オイラみたいな素人だとなかなか無い訳です。

こういう機会に是非とも撮りたいとウズウズしてたけど、やっと撮れた☆

スタッフさんたちの誘導を受け、乗客が整然と一列でヒコーキに向っている状態だと、

その列から1人だけ外れて撮るとか、ビビりのオイラには恐れ多くてとてもできません。

今回はヒコーキをバックに記念撮影始めた方々がいたので、便乗させてもらったのでした。

9:35 徳之島空港発。

10:10 奄美空港着

喜界空港に移動するまで5時間近く時間があるので、レンタカーを借りる。

お天気が良ければ見学ポイントの撮影したかったけど、

ずっと小雨と豪雨の繰り返しのお天気でした。

30km先の県立図書館に向け出発したのですが、カーナビ画面がたまにしか動かない(ー"ー;)

スマホのグーグル経路案内使用。

奄美は流石に車が多いです。

途中、ワンボックスカーがガードレールに激突して片側交互通行渋滞。

11:30 奄美県立図書館着。

イロイロコピー

13:30図書館発

14:30レンタカー返却

保安検査を受け、搭乗待合室へ。

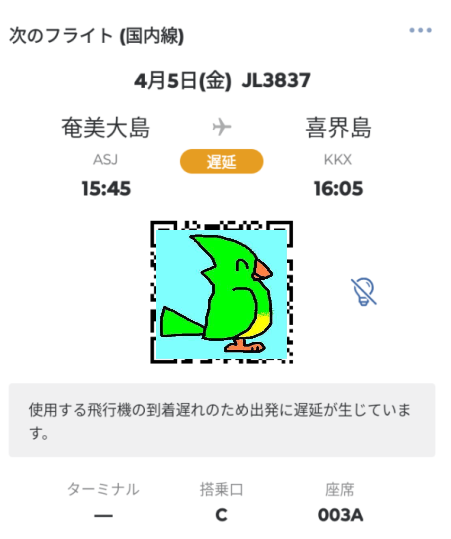

奄美→喜界 定刻15:45発だったけど、16:45発に遅延してました。

天候不良から与論便が欠航する等、イロイロあったらしい

16:53 喜界空港到着

この島では移動範囲が狭いので、レンタカー借りてません。

キャリーケースをゴロゴロ引っ張って、これが喜界島か〜とキョロキョロしながらゆっくり歩く。

15分ほどでホテル到着。

本当は近くにある歴史民俗資料館に行きたかったけど、到着が遅れたためもう閉館の時間。

入浴、食事して、明日の予定組んで、記録付け。

今日は喜界島到着が遅れてしまい、見学が一切できなかった。

明日10:15のヒコーキに乗るまでに、予定していた見学ポイントを全て周らなければ。

そして再び奄美大島に戻るのですが、奄美大島では見学ポイントが島の両端にあり、

車で片道2時間半位かかるらしい。

明日は午後からお天気崩れるので、厳しい戦いになりそう。

今日はカロリーメイトとサーターアンダギーのみの1日でした。

食事の写真がない時はそういうことですのでお察しください。

21時前寝る。

おやすみなさい。

(続きます)

鹿児島県・徳之島空港(徳之島子宝空港) [├国内の空港、飛行場]

2024年4月訪問

撮影年月日1978/07/24(昭53)(CKU777 C11 7)■ 新滑走路(1期1,200m)供用開始まであと約3ヵ月

撮影年月日1985/01/22(昭60)(KU844X C2 5)■ 2,000m滑走路供用開始から約5年

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成。上2枚とも)

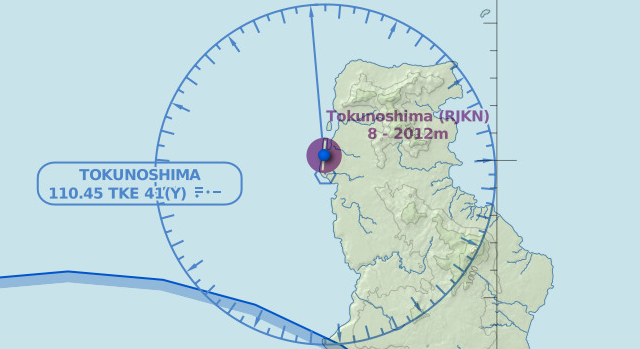

SkyVector.com

鹿児島県徳之島にある徳之島空港(徳之島子宝空港)。

徳之島の北部西海岸に位置しており、サンゴ礁を埋め立てて建設された空港です。

現行の滑走路は、需要増、ジェット化に対応するため、

それまでの滑走路から若干位置と角度を変えて新たに建設されたものです。

1978年、第一期として1,200mの新設滑走路で供用開始し、

1980年、第二期では更に800m延長して2,000mとし、ジェット化を果たしました。

これは鹿児島県内の離島空港としては初のことでした(奄美空港のジェット化は1988年)。

建屋の奥にもデッキが続いています。

建屋の横を通り、奥の展望デッキへ。

奥のデッキはこんな感じ(上2枚とも)。

金網が張られており、覗き窓は無し。

鹿児島県・徳之島空港(徳之島子宝空港)

ビュー:☆☆★★★

屋上に広々とした無料展望デッキあり。

滑走路側は、空港としては非常に珍しい金網に囲われ、覗き窓無し。ベンチ、双眼鏡等無し

施設:☆☆☆★★

ターミナル前に無料駐車場あり

レストラン、土産品、売店あり

マニア度:☆★★★★

ターミナル北側にある運動公園が撮影スポットに向いている(らしい)

総合:☆☆★★★

空港について公式に扱っているサイトは、国交省、鹿児島県の「県内の空港」のみ。地元自治体や空港独自のサイトは見当たらず

設置管理者:鹿児島県

種 別:地方管理空港

3レター: TKN

4レター:RJKN

所在地:鹿児島県大島郡天城町

標 点:北緯27度50分11秒東経128度52分53秒

標 高:2.3m

面 積:52.6375ha

着陸帯:2,120m×150mC級

滑走路:2,000m×45mLA-2

方 位:01/09

誘導路:270.6m×23m,144.7m×18m

エプロン:120m×85m,110m×70m(SJ-2,プロペラ-2)

駐車場 214台

照明施設 進入灯,進入路指示灯,夜間着陸用灯火一式

無線施設 VOR/DME,LOC,RAG

運用時間 8時30分~19時30分(11時間)

(主に県サイトから)

沿革

1975年10月 18日 空港施設変更許可(R/W2,000m×45m)

1978年11月 3日 空港施設変更供用開始(1期R/W1,200m×45m)

1980年06月 1日 空港施設変更供用開始(2期R/W2,000m×45m)

航空灯火変更供用開始(夜間照明)

東亜国内航空、DC-9型機就航、新空港ターミナルビル完成

1981年06月 15日 航空灯火変更供用開始(進入灯)

1983年12月 東亜国内航空からの路線移管により日本エアコミューターが奄美線開設(Do228型機)

1989年06月 7日 航空灯火変更許可(R/W灯等)

1990年07月 1日 航空灯火変更供用開始(RCLL,TWCL)

1991年06月 1日 航空灯火変更供用開始(RTHL,REDL,RCLL)

1992年04月 2日 航空灯火変更許可(PAPI,RAI)

1993年03月 5日 航空灯火変更供用開始(PAPI,RAI)

1995年07月 日本エアコミューター、伊丹線開設(サーブ340型機→休止)

1999年06月 24日 航空灯火変更許可(地上型灯器型式変更)

2001年07月 12日 航空灯火変更供用開始(地上型灯器型式変更)

2002年10月 1日 運用時間延長(8時間→10時間)

2009年06月 20日 第一航空、那覇線開設

09月 11日 中華航空、台北便運航(初の国際チャーター)

2012年02月 26日 開港50周年記念式典に合わせ、「徳之島子宝空港」の愛称を制定

2019年10月 27日 運用時間延長(10時間→11時間)

関連サイト:

鹿児島県/徳之島空港■

国交省/徳之島空港■(40コマ)

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

全国空港ウォッチングガイド

奄美群島・2 [■旅行記]

沖永良部空港→徳之島空港

2日目

5:00 明るい光で目が覚める

激しい雷雨でした。

予報では8時には1mm程度に、そして昼前には曇になるらしい。

記録つけ

8時 朝食

三線のBGMが流れてる。

もうホントにここは沖縄なのかと錯覚してしまう。

昨日の図書館のスタッフの方も、ホテルのフロントの方も、

南国特有の濃いお顔で、気質も沖縄の離島そのもの(はにかみ屋さん)な感じ。

「くわっちーさびら」(いただきます)

「でーじ まーさん」(すごく美味しい)

とか普通に通じそう(言ってないけど)。

相変わらず雨降り。

図書館の開館時間が10時なので、食事の後も自室に戻って記録つけ。

台湾の先生に(グーグル翻訳使って)メール送ってみる。

こんな時にオイラなんかがメール送ったら迷惑だろうかと昨日から迷ってたけど、安否が気になって仕方ない。

10時前チェックアウトしたけど、相変わらず雨がやまない。

昨日で撮影を全て終えておいて良かった。

10時過ぎ、昨日とは別の図書館へ

11:30 Aコープで食料調達。

本日15:55のヒコーキで徳之島に移動するのですが、

徳之島のホテルは素泊まりなので、夕食と明日の朝食も確保。

どちらの島もマップを見れば明らかなんですが、島の中心地は港。

役場等、島の重要施設は港周辺に集中しており、お店もそうです。

空港は島の外れにあり、空港周辺では食糧調達もままなりません。

メールチェックしたら、台湾の先生から返信が来ていた。

「家族共に無事だが、今回はとても怖かった」

取り敢えず安否確認ができて一安心。

また図書館に戻る。

昨日の図書館もそうだったけど、

郷土資料コーナーには沖縄関連の史料多数。

オイラの主観だけど、郷土資料の三割位は沖縄か、沖縄と奄美を扱ったものの気がする。

そんな書籍の一つには、

「日本語」は、「大和言葉」と「琉球語」の2つに大別され、

奄美群島の言葉は琉球語に分類される。とありました。

だから言葉が似てるのか!

(この時のオイラは、奄美と沖縄の歴史的な関係性をまだ知らない)

14:30にレンタカー返却の約束だったので図書館を後にする。

途中のコンビニでサーターアンダギー購入。

このお店もそうだけど、スーパー等、規模の大きい店舗の一角には、必ずコンテナが幾つか積まれている。

最初は廃品のコンテナを物置代わりにリサイクルしてるのかと思っていたけど、

リフトでコンテナ動かすところを何度か見かけた。

物資輸送はほぽ船便だから、お店ごとにこうやってコンテナ使ってるのかしらん。

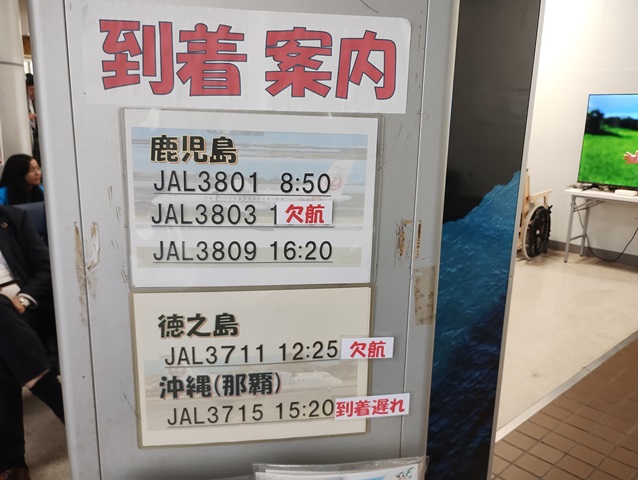

14:00 空港内撮影。

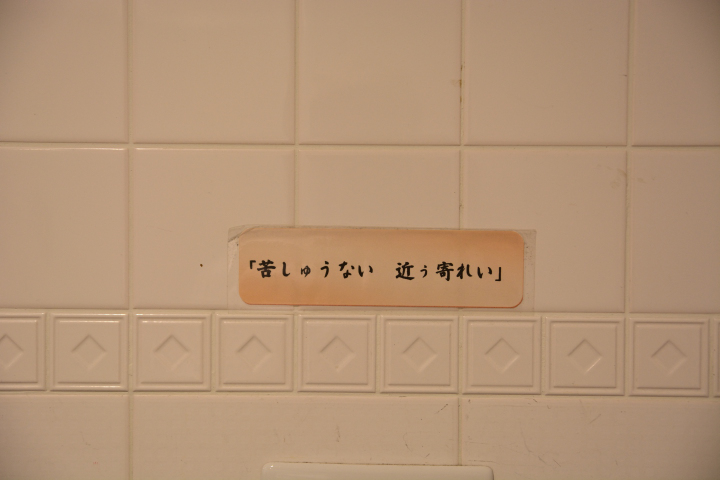

これから徳之島に飛ぶオイラにとっては、なんか凄い不穏な掲示が。

気になってオイラが乗る午後の徳之島便をチェックしたら、

なんと遅延表示が出ていて、15:55出発の予定が、17:05発になってる!!

マジカΣ(゚Д゚;)

ともかくレンタカー返却の時間になっているので、

14:30 空港お向かいのスタンドで給油。

スタンドのおねーさんに「こんな早い時間なのにもういいんですか〜?」

と尋ねられた。

そしてレンタカー返却して、再び空港に送ってもらう。

スタッフさん曰く、機材トラブルのため、今のところ15:05出発の予定だが、

欠航する可能性もあるという。

やめて〜(ノ><)ノヒイィィ

欠航しないことを祈りつつ、取り敢えず荷物預け。

徳之島でも空港に着いたらすぐにレンタカー使うつもりで予約していたので、

1時間ちょい遅れそうだと連絡して了承を得る。

宿にも連絡したらオバーが出て、

「はいはい。大丈夫ですよ〜 気をつけて来てくださいね〜」と名前も到着時間も聞かれず電話終了。

南国だなぁ(o ̄∇ ̄o)

機材トラブルということは、今整備士さんたちが修理してるんだよね?

どうか直ってください。おねがいしますおねがいします_| ̄|○

一番最悪なのは、欠航になった場合。

徳島行きはこれが最終便で、その前に鹿児島空港便があるけど満席。

(鹿児島空港行きにも欠航が出ており、その影響でしょうか)

つまり、徳之島行きが欠航になったら今日はもうこの島から出られない。

今朝チェックアウトしたホテルにもう一泊させてもらうとして(部屋空いてればだけど)、

問題は明日以降のスケジュール。

実は今日の16:20に徳之島に着いて、明日の9:35のヒコーキで奄美大島に移動するまでの間に

徳之島の図書館での史料収集、見学ポイントの撮影を全て済ませる予定でした。

今回の行程で滞在時間が最も短い島に限ってコレです(しかも全島で最も見学ポイントが多い)。

今日徳之島に着けないとなると、全体のスケジュールを潰さないためには、

残念だけど今回の旅行では徳之島をスルーしなければ。

欠航と分かれば、明日すぐに奄美大島に移動する方法を調べないと。

なんてことを考えていたら、時計は4時を回りました。

徳之島行きは依然17:05のまま。

この時間に欠航のアナウンスがないということは、

既にこの空港に向かってヒコーキが飛ぶ決定がなされているか、 既に離陸しているはず(願望)。

目の前では鹿児島便の保安検査の長蛇の列。

「荷物の確認があります」とさっきからひっきりなしにいろんな人が呼ばれてる。

16:30を過ぎ、ようやく鹿児島便の保安検査終了。

16:50発の鹿児島便の保安検査が20分前に終了するのなら、

もうすぐにも徳之島行きの保安検査のアナウンスが始まるはず。

…などと思っていたのですが、じりじりと時間だけが過ぎてゆき、 ついに17時を過ぎてしまいました(;´Д⊂)

こっ、これは、欠航なのかも。

と思っていたら、

ついに徳島行き保安検査開始のアナウンスが。

よ、よかった~(脱力)

即座に保安検査を受け、搭乗待合室へ。

ヒコーキ来てる。

(早く乗せて!!(゚Д゚;≡;゚Д゚))と思っていたのですが、 これは鹿児島便でした(こちらも遅延したらしい)。

オイラの乗る徳之島便の到着は17:15、出発は今のところ17:45の予定とのこと。

ググってみたら、徳之島空港で予約したレンタカー屋さんの営業時間は8:30〜18時。

徳之島までの所要時間は25分なので、予定通り17:45に出発したとしても、到着は18:10。

預け荷物を受け取る時間も含めると、更に遅れます。

完全に営業時間外じゃん!!

明日の9:35のヒコーキで次の目的地に向かうので、 明朝短時間だけ借りて見学ポイントを周ることもできません。

恐る恐るレンタカー屋さんに電話して、ありのままを伝えたところ、

「大丈夫ですよ〜。お待ちしております」とのこと。

よ、よかった〜

無事来てくれたヽ( ゚∀゚)ノ

その後は順調に離陸に向けての準備が進み、

搭乗、ドアクローズ、エンジンスタート、タキシング、 ターニングパッドで滑走路に正対し、

1745離陸。

上昇して巡航に入ったかと思えば、

1748「これより着陸態勢に入ります」とアナウンス。

1755着陸。

18:05 荷物を受け取り、入口の所でボードを掲げたおねーさん発見。

「遅れてすみません〜」

「ヒコーキが遅れた時はいつもこうですから(*´∀`*)」

という笑顔に救われました。

退社時間に響くでしょうに、本当に助かりました。

レンタカーの手続きを済ませ、まだ十分明るさが残っているので、 早速空港の撮影をすることに。

元々の予定では、16:20に徳之島に着いて、明日はお天気が心配なので、

明るさのあるうちは撮影して、その後図書館にて閉館時間の19時まで史料収集するつもりだったのですが(事前に調べても分からなかったことがいろいろある)、

今回は無事にこの島に着けただけで御の字です。

2日連続で、スケジュールに影響しかねない状況に陥りました。

ホント、心臓に悪いよ_| ̄|○ il||li

薄暗くなってきたのでホテルへ。

宿屋のご主人と玄関で立ち話。

サンゴには放射線を吸着して放さない性質があると実験結果がでており、

福島の除染に使えないかという話があったけど、輸送コストがネックになったらしい。

徳之島は奄美群島で最初にジェット化した(ドヤ)。

徳之島は直射日光は強いけど、湿度が低いので、真夏でも窓を開けておけば涼しい風が入る。

クーラーはほとんど使わない。

サンゴを敷いた道路は直射日光が照りつけても熱くならない。

戦時中はこの島も爆撃を受けてね。

このホテルのすぐ横にも爆弾池ができたんだよ。

今は畑になってるけどね。

この島にはハブがいるよ。

どこにでも出るから気をつけてね。

つい最近もそこで出たからやっつけたんだよ(ドヤドヤア)。

沖永良部で買った丼もので夕食、シャワーから出ると、

携帯にこのホテルのオバー(沖永良部空港から「遅れます」と連絡入れたオバー)から留守電入ってた。

かけ直してみると、

「とりさん、もうホテル着きましたか? ちょっと病院行ってたもんでね。

ああ、着いたのね。なら良かった。おやすみなさい〜」

ほっこりする電話の後は記録つけ。

21:30 寝る

おやすみなさい。

(続きます)

■飛行場/跡地リストA■ 北海道~関東 [├国内の空港、飛行場]

字数制限のため二分割してあります。続き■

五十音順飛行場索引■■ 場所が分からない飛行場■ 情報お待ちしておりますm(_ _)m

最終更新:2024/04/24 鹿児島県・徳之島空港(徳之島子宝空港) 追加

北海道

■道北■ (COMPLETE)

礼文空港

利尻空港

稚内空港

稚内水上基地(稚内海軍飛行場)跡地

サロベツフライトクラブ滑走路

浅茅野第一飛行場跡地

浅茅野第二飛行場跡地

名寄駐屯地滑走路

愛別飛行場(運用当時)

愛別飛行場(廃止後)

当麻滑空場

トムラウシフライトクラブ

新得(西部地区)農道離着陸場

旭川飛行場

旭川空港

美瑛滑空場

上富良野演習場飛行場

稚内不時着陸場跡地

■道東■ (COMPLETE)

紋別(オホーツク紋別)空港

旧紋別空港跡地

遠軽駐屯地滑走路

北見地区農道離着陸場(スカイポートきたみ)

旧女満別空港跡地

女満別空港

美幌航空公園

美幌第一飛行場跡地

美幌第三飛行場跡地

標津第二航空基地(川北飛行場)跡地

旧中標津空港(標津第一航空基地)跡地

中標津(根室中標津)空港

計根別第一飛行場跡地

計根別第二飛行場跡地

計根別第三飛行場跡地

計根別飛行場

計根別第五飛行場跡地

弟子屈飛行場跡地

別寒辺飛行場

矢臼別飛行場

根室航空機(花咲)不時着陸場、根室第一飛行場跡地

根室航空基地(牧ノ内/根室第二飛行場)跡地

愛国釧路飛行場跡地

釧路(たんちょう釧路)空港

フライトパーク白糠

足寄芽登飛行場

上士幌航空公園

然別演習場滑走路

帯広第二飛行場跡地

十勝飛行場

帯広緑ヶ丘飛行場跡地

音更飛行場跡地

ホープランド飛行場

豊頃(MICとよころ)飛行場(運用当時)

豊頃(MICとよころ)飛行場(廃止後)

豊頃町滑空場跡地

帯広(とかち帯広)空港

上更別飛行場跡地

大樹町多目的航空公園

広尾(小紋別、豊似)飛行場跡地

能取水上基地跡地

厚岸水上機基地跡地

厚岸飛行場跡地

北斗場外離着陸場跡地

トムラウシの飛行場

千代田滑空場跡地

中標津不時着陸場跡地

弟子屈不時着陸場跡地

■道央■ (COMPLETE)

深川市グライダー滑空場

赤平航空公園

たきかわスカイパーク

滝川駐屯地飛行場

美唄農道離着陸場(スカイポート美唄)

新篠津滑空場

UFO PARK 飛行場

孫別演習場の滑走路

北大夕張川滑空場

南幌場外離着陸場

王子江別飛行場跡地

丘珠空港(札幌第二飛行場、新札幌飛行場、札幌飛行場)

札幌第一(北海タイムス社、札幌)飛行場跡地

札幌興農園(興農園耕地)飛行場跡地

島松演習場滑走路

北千歳駐屯地滑走路

千歳飛行場(千歳着陸場、千歳第一航空基地)

新千歳空港

千歳第二、第三飛行場跡地

日本航空学園千歳校

鯉沼スカイパーク

沼ノ端飛行場跡地

新冠飛行場

苫小牧不時着陸場跡地

雲雀ヶ丘飛行場跡地

アップルポート余市

倶知安駐屯地滑走路

大滝飛行場

白老滑空場

敷生飛行場跡地

幌別駐屯地滑走路跡地

室蘭飛行場跡地

小樽航空水上基地(小樽海軍飛行場)跡地

富浦不時着陸場跡地

室蘭市(室蘭市知利別)飛行場跡地

シノダイ岬離着陸場跡地

苫小牧飛行場跡地

南恵庭駐屯地場外離着陸場跡地(未訪問)

■道南■ (COMPLETE)

八雲(室蘭八雲)飛行場

奥尻空港

旧奥尻空港跡地

鹿部飛行場

函館(赤川)飛行場跡地

函館空港

東 北

■青森県■ (COMPLETE)

樺山飛行場跡地

大湊航空基地

青森(油川)飛行場跡地

旧青森空港跡地

青森空港

淋代海岸滑走路跡地

三沢空港

カワヨグリーン牧場滑走路

八戸駐屯地飛行場

八戸航空基地飛行場

三本木(三沢第二)飛行場跡地

茂浦水上機基地

淋代陸軍飛行場跡地

木ノ下飛行場(木ノ下平臨時飛行場)跡地

■岩手県■ (COMPLETE)

観武ヶ原飛行場跡地

鶯宿滑空訓練所跡地

山田水上機基地跡地

花巻(いわて花巻)空港

岩手陸軍飛行場(後藤野飛行場)跡地

岩手県第二滑空訓練所跡地

金ヶ崎(高谷野原)飛行場跡地

小山(水澤)飛行場跡地

花巻の不時着陸用滑走路跡地

見前滑走路(進駐軍滑走路)跡地

■宮城県■ (COMPLETE)

瀬峰場外離着陸場(セミネ飛行場)

四壇原(高清水)飛行場跡地

王城寺原秘匿飛行場跡地

航空自衛隊松島基地(旧海軍矢本飛行場)

利府森郷場外離着陸場

霞目飛行(旧陸軍仙台飛行場、仙台第二飛行場)

青野木場外離着陸場(スカイライフ飛行場)

仙台空港(旧増田陸軍飛行場)

角田滑空場

宮城野原陸軍練兵場(仙台第一飛行場)跡地

追廻練兵場跡地

■秋田県■ (COMPLETE)

能代陸軍(東雲)飛行場跡地

ハイランド滑空場跡地

大館能代(あきた北)空港

田代菜の花飛行場

大潟場外離着陸場跡地

旧秋田空港跡地

四ツ小屋滑空場

秋田空港

稲沢場外MLP専用飛行場

六郷(明田地)飛行場跡地

土浦海軍航空隊秋田基地跡地

新屋の飛行学校跡地

後三年滑空機練習所跡地

佐藤章飛行士発着跡地

北楢岡飛行場跡地

■山形県■ (COMPLETE)

庄内空港(おいしい庄内空港)

真室川飛行場跡地

升形飛行場(滑空場)跡地

大蔵村南山の場外離着陸場

玉野原飛行場跡地

山形空港(おいしい山形空港)

日飛(漆山)飛行場跡地

むつみ飛行場

八幡原飛行場跡地

寒河江の滑空場跡地(推定位置)

■福島県■ (COMPLETE)

ふくしまスカイパーク

梁川場外離着陸場

原町陸軍飛行場跡地

磐城陸軍飛行場跡地

馬場平飛行場跡地

第二郡山航空基地(金谷飛行場)跡地

矢吹陸軍飛行場跡地

福島空港

棚倉(沢田、石川沢田)飛行場跡地

須賀川飛行場跡地

浅川航空基地跡地

第三郡山航空基地(大槻飛行場)跡地

御代田航空基地跡地

関 東

■茨城県■ (COMPLETE)

十王飛行場

河原子滑空場跡地

水戸北飛行場跡地

水戸陸軍(水戸東)飛行場跡地

水戸南(吉田)飛行場跡地

湊町海岸滑空場跡地

大洗場外離着陸場跡地

水戸フライングクラブ

百里飛行場(茨城空港)

鉾田(豊鹿島)飛行場跡地

北浦海軍航空隊跡地

神之池航空基地跡地

内閣中央航空研究所鹿島実験場跡地

軽野滑空場跡地

筑波航空基地(友部飛行場)跡地

大日本飛行協会中央滑空訓練所(石岡飛行場)跡地

石岡航空基地(東の辻飛行場)跡地

千代田場外離着陸場

古河航空機乗員養成所(岡郷/小堤/関戸の飛行場)跡地

下館ULP飛行場

関城ULP飛行場

下館飛行場跡地

明野場外離着陸場

真壁(桜川、筑波)滑空場

海老ケ島秘匿飛行場跡地

西筑波飛行場跡地

大畑秘匿飛行場跡地

大曽根飛行場跡地

谷田部航空基地跡地

霞ヶ浦海軍航空隊跡地

土浦海軍航空隊跡地

舟島水上機離着水場跡地

阿見飛行場

阿見飛行場(廃止後)

ピッコロ水上飛行場(鹿島海軍航空隊跡地)

竜ヶ崎(貝原塚)飛行場跡地

竜ヶ崎飛行場

大利根飛行場

守屋飛行場

守谷(MFOC守屋)飛行場跡地

真壁(金敷)秘匿飛行場跡地

つくば滑空場

■栃木県■ (COMPLETE)

スカイフィールドナス)

黒磯陸軍(埼玉、那須野)飛行場跡地

金丸原陸軍飛行場跡地

湯津上(佐良土)飛行場跡地

御前原飛行場跡地

今市飛行場跡地

鬼怒川(氏家)滑空場

ツインリンクもてぎ南滑走路

宇都宮場外離着陸場

宇都宮陸軍(清原/鐺山)飛行場跡地

大野原飛行場跡地

宇都宮(宇都宮南)飛行場

壬生(上長田/国谷)飛行場跡地

仁良川飛行場跡地

小山絹滑空場

藤岡(静和)飛行場跡地

スカイフィールドわたらせ離着陸場(藤岡場外離着陸場)

中禅寺湖水上機基地跡地

黒磯滑空場跡地

■群馬県■ (COMPLETE)

板倉滑空場

大西(館林エアロ、旧陸軍館林)飛行場(運用当時)

館林(大西)飛行場跡地追加

太田小泉飛行場跡地

尾島飛行場跡地

新田陸軍(生品)飛行場跡地

桐生愛国飛行場跡地

前橋(堤ヶ岡)飛行場跡地

高崎飛行場跡地

相馬原飛行場

伊勢崎場外離着陸場

坂東飛行場跡地

敷島滑空訓練所跡地

■埼玉県■ (COMPLETE)

羽生滑空場

読売加須滑空場(旧大利根滑空場)

宝珠花滑空場

妻沼グライダー滑空場

児玉飛行場跡地

三尻陸軍(稜威ケ原)飛行場跡地

小原(熊谷南)飛行場跡地

荒川河畔グライダー場跡地

関東松山飛行場跡地

東京フライングクラブ飛行場

ホンダエアポート

桶川陸軍飛行場跡地

坂戸陸軍飛行場跡地

高萩飛行場跡地

大宮の中島飛行機飛行場跡地

越谷(論田、新和、荻島)飛行場跡地

所沢飛行場跡地

入間基地(旧豊岡飛行場、修武台飛行場、ジョンソン基地)

狭山飛行場跡地

吹上飛行場

大里飛行場

浦和(埼玉第一)飛行場跡地

朝霞訓練場離着陸場跡地

川口地方滑空訓練所(舟戸ヶ原滑空場)跡地

■千葉県■ (COMPLETE)

下志津陸軍飛行学校銚子分教場跡地

香取航空基地(干潟の飛行場)跡地

横芝(栗山、横芝栗山)飛行場跡地

成田国際空港(成田空港)

下志津陸軍飛行学校八街分教場跡地

豊成(東金)飛行場跡地

関宿滑空場

蕃昌飛行場跡地

柏飛行場跡地

逓信省印旛地方航空機乗員養成所、印旛(草深)飛行場跡地

下総航空基地

松戸飛行場跡地

習志野離着陸場

船橋飛行場跡地(初代)

船橋飛行場跡地(二代目)

伊藤飛行機研究所滑走路(津田沼、伊藤飛行場)跡地

下志津飛行場跡地

稲毛飛行場跡地

白戸飛行機教習所跡地

浦安市の臨時滑走路

誉田飛行場(平川滑空場)跡地

真名(茂原)飛行場跡地

茂原海軍航空基地跡地

太東航空基地跡地

木更津飛行場

館山航空基地

県営千葉県魚群探見飛行場跡地

大利根飛行場跡地(水上機基地)

佐原飛行場跡地

五井水上基地跡地

第一航空学校跡地

川口地方滑空訓練所(舟戸ヶ原滑空場)跡地

大日本飛行協会航空機訓練所松戸飛行場跡地

習志野4丁目滑走路跡地

■東京都■ (COMPLETE)

千住草加間国道秘匿滑走路跡

赤羽飛行場跡地

板橋(前野)飛行場跡地

成増陸軍飛行場跡地

成増飛行場秘匿滑走路跡地

篠崎飛行場(江戸川飛行場)跡地

江戸川飛行場跡地

洲崎(深川浦)飛行場跡地・江東区

月島飛行場(晴海連絡用滑走路)跡地

東雲飛行場跡地

代々木練兵場跡地

東京国際空港(羽田空港)

東京羽田飛行場(1931~1939)

東京飛行場(1940~1945)

ハネダエアベース(1945~1952)

東京国際空港(1952~)

戸田橋滑空場跡地

読売飛行場跡地

調布飛行場

東京陸軍航空学校滑空場跡地

横田(旧福生、多摩)飛行場

国立飛行場跡地

立川飛行場

昭和飛行場跡地

環七滑走路跡

旧陸軍大島飛行場、北の山陸軍飛行場、旧大島空港跡地

大島空港(東京大島かめりあ空港)

神津島空港

三宅島空港

八丈島海軍(三根)飛行場跡地

八丈島空港

新島空港

陸軍新島飛行場跡地

新島村営場外離着陸場跡地

洲崎飛行場(江東区豊洲)跡地

深川7号埋立地(洲崎飛行場・江東区辰巳)跡地

中島大井(大井)飛行場跡地

(洲崎飛行場跡地(父島))

(父島飛行場)

(千鳥(下の、第一)飛行場跡地)

(元山(第二)飛行場跡地)

(北(上の、第三)飛行場跡地)

(硫黄島飛行場)

(南鳥島飛行場)

■神奈川県■ (COMPLETE)

伊勢佐木町(若葉)飛行場跡地

間門飛行場跡地

第十一横浜水上基地(根岸飛行場)跡地

横浜水上基地(富岡飛行場)跡地

横須賀第一(追浜)飛行場跡地

横須賀第二(長井)飛行場跡地

横須賀第三(黒崎、初声)飛行場跡地

キャスナー陸軍飛行場

相模(中津)飛行場跡地

大山秘密航空基地(厚木第二飛行場)跡地

新厚木基地跡地

厚木飛行場

厚木(銀紙)飛行場跡地

藤沢飛行場跡地

磯子飛行場跡地

三本葭飛行場跡地

玉井飛行場跡地

片岡飛行場跡地

宗里飛行場跡地(第一航空学校)

更新履歴

2024/04/24 鹿児島県・徳之島空港(徳之島子宝空港) 追加

2024/04/19 鹿児島県・沖永良部空港 追加

2024/03/18 鹿児島県・小川飛行機練習所跡地 追加

2024/03/01 徳島県・沖洲飛行場跡地 追加

2024/02/28 香川県・日本航空輸送高松基地跡 追加

2024/02/26 香川県・善通寺練兵場着陸場跡地 追加

2024/02/14 愛媛県・愛媛義勇飛行場跡地 追加

2024/02/09 広島県・下ヶ原航空基地(六二二基地)跡地 追加

2024/02/07 島根県・高津町付近着陸場跡地 追加

2024/02/05 島根県・都野津町付近着陸場跡地 追加

2024/01/31 島根県・なかうみスカイポート 追加

2024/01/08 和歌山県・旧南紀白浜空港跡地 追加

2023/12/29 大阪府・八雲滑空道場跡地 追加

2023/12/27 兵庫県・川西鳴尾飛行場跡地 追加

2023/12/22 兵庫県・繫昌飛行場跡地 追加

2023/12/20 兵庫県・赤井野グライダー訓練所(大日本飛行協会兵庫支部第二地方滑空訓練所)跡地 追加

2023/12/15 京都府・安井飛行場跡地 追加

2023/12/11 滋賀県・琵琶湖水上機基地跡地 追加

2023/11/10 東京都・環七滑走路跡 追加

2023/11/01 道央・南恵庭駐屯地場外離着陸場跡地 追加

2023/11/01 道央・苫小牧飛行場跡地 追加

2023/10/30 道央・シノダイ岬離着陸場跡地 追加

2023/10/02 青森県・木ノ下飛行場(木ノ下平臨時飛行場)跡地 追加

2023/09/28 青森県・淋代陸軍飛行場跡地 追加

2023/09/11 岩手県・見前滑走路(進駐軍滑走路)跡地

2023/08/17 愛知県・築地の水上飛行場跡地岐 追加

2023/03/20 岐阜県・各務原中飛行場跡地 追加

2023/01/23 群馬県・敷島滑空訓練所跡地 追加

鹿児島県・沖永良部空港(えらぶゆりの島空港) [├国内の空港、飛行場]

2024年4月訪問

SkyVector.com

撮影年月日1977/10/18(昭52)(CKU778 C5B 9)■ 開港から8年。1,200m滑走路

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院データを加工して作成。以下3枚とも)

(音が出ます。揺れが酷くてすみません。着陸は5:12~)

鹿児島県沖永良部島の北東に位置する沖永良部空港(えらぶゆりの島空港)。

エアポートレビュー 1969年の開港から長らく1,200メートル滑走路とYS-11のコンビネーションで運用されてきた沖永良部空港だが、1998年度からサーブ340型機のペイロード制限緩和のためとDHC-8型機就航に備えた滑走路舗装強度強化が実施され、2005年度には1,350メートル滑走路が供用を開始した。日本エアコミューターの最後のYS-11運航は2006年9月30日、沖永良部発鹿児島行き3806便だった。

■福岡管区気象台要報(福岡管区気象台, 1982-03) 209p~

沖永良部空港 沖永良部測候所

SW風:山越え気流のため、風下側に弱いTURBが発生することがある。

台風や冬期の季節風の強風時を除けば、離着陸困難となった例はほとんどない。

地形および気象の概要

ア.空港は隆起サンゴ礁からなる平坦な島の北端に位置し、海抜28mである。

空港の南西方になだらかな丘陵がひろがり、丘陵の高いところは246mである。

イ.気候は海洋性で、風向や気温の日変化は極めて小さく、風の局地性はほとんどない。

■沖永良部空港 回顧誌(昭和61年12月発行)

沖永良部空港の沿革

沖永良部島は鹿児島から南に535kmの南西洋上に浮ぶ孤島(49.3km,面積94.51平方㎢)

年の平均気温22度、島の交通は海路にのみ頼る外ない状態でこれらの解消には航空路を開設、本

土との時間差を短縮し、島の発展を高めようと当時の町長、武田恵喜光氏の日夜献身的な御努力と国

頭地区住民の空港立地に対する絶大なる御理解と御協力をいただき、奄美群島振興特別措置法に基

づく事業として整備事業が進められた。

又、島民御一同様の空港立地に対する意欲的な願望が適えられた。

昭和40年度空港立地調査開始

昭和41年3月14日 飛行場設置許可申請

昭和42年3月16日 空港設置に関する公聴会

昭和42年6月15日 空港設置許可

昭和42年7月 4日 工事に着工

昭和44年3月11日 工事が完成

昭和44年4月21日 大阪航空局沖永良部空港出張所開設

昭和44年5月 1日 供用開始 (開港)

当時の東亜航空株式会社(現東亜国内航空)のDH114ヘロン機が奄美大島と沖永良部島間に

不定期便として運航が開始された。その後は同社の機種はYS-11型機となった。

昭和47年2月11日

沖永良部←→鹿児島空港間に奄美経由の定期便の開始を経て鹿児島直行一往復、奄美経由一往復の

計2往復4便の就航をみるに至った。

昭和49年1月3日 航空保安施設としてNDBが誕生

昭和49年8月30日 VOR TACAN誕生

空の燈台とも呼ばれる施設が誕生、それぞれ供用開始された。

昭和51年8月1日 進入角指示燈 末端識別燈 供用開始

航空機の離着陸に必要な進入角指示燈(VASIS)及び末端識別燈(REIL)航空機に進入

方位を指示する閃光燈(瞬間的に煌く光を出す)が設置され、供用開始、航空機の安全運航に大き

く関与された。

鹿児島、沖永良部間2往復4便、奄美、沖永良部間に一往復就航となった。

昭和54年8月10日 南西航空 初就航

与論経由那覇空港、毎週月・水・金、運航両県の交流を共に深め、経済の発展に寄与している。

昭和54年10月3日 空港管理事務所新設

昭和54年10月29日 照明制御操作盤移設

昭和54年10月30日 移転

航空代理店内での空港管理業務も終止符を遂げた。

昭和56年8月20日 滑走路嵩上工事(グルーピング)

昭和58年12月10日 日本エア.コミューター初就航

赤字に悩む東亜国内航空の奄美路線、二地点間旅客輸送(不定期航空運送事業)として、奄美空

港を拠点に喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島を日本エア.コミューター株式会社(東亜国内航

空と地元14市町村の出資、第三セクター方式)がドルニエ228-200型19人乗りの小型機

で運行開始、昭和59年度の利用率は58.5%、60年度は52.0%上々のスタートである。

昭和58年12月23日 予備発電設備工事着工

進入角指示燈及び末端識別燈に対する予備発電(商用停電時)設備の建設が進められた。

昭和59年2月20日 工事完成

昭和59年2月22日 試験終了

昭和59年5月2日 供用開始

商用停電時の予備発電として航空機に対する離着陸の安全運航に大きく甦る。

沖永良部は農業の島。空港周辺はさとうきび畑が多い。製糖期シーズン(12月20日より明年

の4月10日頃まで)に入ると、昔と違って収穫したきびを吊上げクレーンで積荷して、工場に搬

入する。沖永良部経済を支える大事な産業である。これまでは航空機が進入寸前吊上げクレーンを

使用していた場合もあった。これは管理者としては、とても厳しい仕事である。私も空港周辺地主

の方なり、地区担当員に説明かたがたお願いにあがる。定期便の月ダイヤ表を配布して、航空機の

到着時間帯をはずし、朝夕積荷するよう協力願っている。説明文とは次のとおりである。「運輸省

航空法第2条第8項第9項の規定によると、滑走路標点より高さ45米・半径1,800米が水平表

面とされています。水平表面とは航空機が着陸の際衝突を避けるために、一定の場周経路を旋回し

て進入するので、その安全を確保するために必要な空域です。又、航空機が進入着陸寸前にクレー

ン車を使用していると転移表面にかかります。着陸帯中心(標点)より航空機の進入両方向それぞれ

600米、高さ45米となっています。転移表面とは、航空機が着陸のため進入を誤った時、脱出

の安全を確保するため必要な安全地帯となっています」。このように協力を戴き、今後のジェット

化に対し、滑走路の拡張問題も抱え、地元の皆様とは仲よくして行かなければならない。

空港管理日誌

昭和56年X月X日 天気晴

午前6時起床、ここ南の沖永良部島は早春の陽気が流れる気持ちの良い朝だ。今日も絶好のフラ

イト日和になりそうだ。

一番機が着陸するまでにチェックしなければならない管理業務が待っている、午前7時30分空

港に出勤。

午前9時30分の運用開始までの間に空港内、諸施設に異常はないか点検を行う、私のチェック

ルートは先ず、①駐車場に放置車両がないか(前日から引続き駐車された車は登録番号を記録する)

②エプロン内に危険物が落ちていないか、③滑走路内に危険物が落ちていないか、舗装に異常カ所

がないか、標識は明確であるか、④着陸帯に欠損カ所はないか、特に雨の後等は着陸帯法面にも欠

壊カ所がないか入念に点検する。⑤航空保安照明施設の点検についてはVASISの窓を開け、

REILのガラスを拭く、最後に照明の点灯試験を終えると9時頃になる、運用開始OK、異常な

しをCABに連絡する。

定期便が着陸するのは11時05分である、それまで別に小型機、臨時便等の着陸も予定されて

いないので、CABと連絡を取りながら着陸帯の草刈り作業を実施する。

草刈り作業については、航空機の発着の合間を見図らっての作業に付き、計画どおりになかなか

はかどらない。しかし空港は常に最良の状態に維持し航空機の安全就航に供すべきであり、常に最

善を尽すよう心がけている。

15時40分定期最終便出発後は、又着陸帯の草刈り作業を再開、17時30分終業点検として

何時もの通り、滑走路、エプロン、場周柵の破れカ所の有無等点検、VASIS(進入角指示灯)

の窓を閉じ、駐車場の見廻りを終え、管理日誌を記載し、1日の日課を終了し家路に付く。

以上は私が沖永良部空港管理事務所に着任以来、5年近くの間における毎日の日課であります。

空港管理業は、外部から想像する以上に大変な仕事だと思います。大袈裟な云い方かも知らないが、

航空機1機全乗客乗員の命を、我々が預っていると云っても決して過言ではないと思います。否そ

の心構えがなければ、空港管理は到底勤まらないと思います。

航空機は他の交通機関に比べ格段に高速であり、便利だが、反面危険な面もあります。

即ち我が国の航空機事故の約半数が、離着陸時に起きていると聞きます。従って、このような利

便性の高い交通機関の安全運航を確保するために、運行管理者(CAB)、航空会社(エアライン)

施設管理者(県、管理事務所)が一体となり、それぞれの職分ごとに最大限の努力が必要だと思い

ます。

私共、空港施設管理者としては、常に空港が正常な整備状況の下で供用出来るよう、点検、管理

に努め、少くとも空港施設の管理点検の不備によるトラブルがあってはならないと念じております。

これは上に貼った1,200m滑走路当時の滑走路の北側エンド部分を拡大したものです。

ターニングパッド、西側だけ広がった形状ですね。

この部分のレイヤを作って確認したところ、

撮影年月日2022/03/03(令4)(CKU202112 C3 30)■

こちらは1,350mに拡張後の滑走路の同じ場所(青マーカー)。

ここだけ舗装が飛び出してますが、1,200m当時のターニングパッドとピッタリ重なりました。

白矢印部分、この斜めになってる角度こそ、旧ターニングパッド跡の証。

滑走路は延長しただけでなく、拡幅もしたのですね。

(滑走路東側のちょっと高くなってる所から300mmで飛び出た部分を探したけど分からなかった)

黄色マーカー地点。

VOR

灰マーカー地点。

R/W04側

以下エプロン横(黒マーカー)から。

以下ターミナル内外。

展望デッキへは、ターミナル向って左端にあるこのドアから。

奥にあるのは双眼鏡ではないです。カメラ?

以下滑走路反対側(赤マーカー)から。

最後、離陸するヒコーキを追っていくとどうなるか、ちゃんと考えてなかったため、こんな写真に(つД⊂;)

鹿児島県・沖永良部空港(えらぶゆりの島空港)

ビュー:☆☆☆☆★

屋上に無料展望デッキあり。

滑走路側は高いフェンスが張られているが、細長い窓が設けてあり、エプロン、滑走路全域見渡せる

施設:☆☆☆☆★

ターミナル前に無料駐車場あり

こじんまりしたターミナル。売店あり。スタッフの方は皆さん気さくで親切でした

マニア度:☆☆☆☆★

周辺は撮影スポットに恵まれている

総合:☆☆☆☆★

南の島の小さな空港

沖永良部空港 データ(昭和61年当時:主に沖永良部空港回顧誌から)

設置管理者:鹿児島県

種 別:第3種空港

所在地:鹿児島県大島郡和泊町国頭地内

標 点:27°25′35″N 128°42′23″E

標 高:27.81m

面 積:204.975㎡

着陸帯:1,320mx90m

滑走路:1,200mx30m

方 位:04/22

誘導路:70mx18m

エプロン:7,000㎡(YS-11型用2バース)

駐車場:2,249㎡(127台)

照明施設:進入角指示燈、滑走路末端識別燈

無線施設:NDB,VOR,対空通信施設、テレタイプおよび自動中継装置

気象施設:雲高計、無線模写受画装置、一般気象観測器一式

ターミナルビル:RC1階建、304㎡(町,民) 手荷物検査場48.51㎡

・沖永良部空港 データ(現在:主に県公式サイトから)

設置管理者:鹿児島県

種 別:地方管理空港

3レター:OKE

4レター:RJKB

所在地:鹿児島県大島郡和泊町

運用時間:8時30分~18時30分(10時間)【4月1日~9月30日】

8時30分~17時30分(9時間) 【10月1日~3月31日】

標 点:27°25′54″N 128°42′20″E

標 高:26.8m

面 積:398,351㎡

着陸帯:1,470m×150m(E級)

滑走路:1,350m×45m(LA-4)

方 位:04/22

誘導路:62.5m×18m

エプロン:165m×70m(プロペラ-3)

駐車場:120台

照明施設:昼間着陸用灯火1式

無線施設:VOR,TACAN,RAG

沿革

1965年度 空港立地調査開始

1966年03月 14日 飛行場設置許可申請

1967年03月 16日 空港設置に関する公聴会

06月 15日 空港設置許可

07月 4日 着工

1969年03月 11日 完成

04月 21日 大阪航空局沖永良部空港出張所開設

05月 1日 開港。東亜航空DH114ヘロン機にて、奄美大島不定期便運航開始。後にYS-11型機に変更

31日 第3種空港政令指定

1972年02月 11日 鹿児島線、奄美経由の定期便を経て鹿児島直行1往復、奄美経由1往復化

1974年01月 3日 NDB供用開始

08月 30日 VOR、TACAN供用開始

1975年02月 14日 航空灯火設置許可(昼間照明)

1976年08月 1日 進入角指示燈、末端識別燈供用開始。鹿児島線2往復4便、奄美線1往復化

1979年08月 10日 南西航空初就航。与論経由那覇線、毎週月・水・金運航

10月 3日、空港管理事務所新設。29日、照明制御操作盤移設。30日、移転

1981年08月 20日 滑走路嵩上工事(グルーピング)

1983年06月 15日 航空灯火変更許可(予備電源)

12月 10日 日本エアコミューター初就航。ドルニエ228-200型にて奄美線

12月 23日 航空灯火(予備電源)着工

1984年02月 20日航空灯火(予備電源)完成。22日試験終了

05月 2日 航空灯火(予備電源)供用開始

1988年07月 日本エアコミューター、鹿児島線開設、YS-11就航(日本エアシステムから路線移管)

1992年04月 2日 航空灯火変更許可(PAPI)

1993年03月 5日 航空灯火変更供用開始(PAPI)

1999年03月 19日 空港施設変更許可(R/W1,350m×45m)

2002年08月 30日 空港施設変更許可(Q400就航に備えた滑走路等強度変更)

2005年05月 12日 空港施設変更供用開始(Q400就航に備えた滑走路延長1,350m×45m,滑走路等強度変更)

2008年03月 エアードルフィン、那覇線就航(セスナC208型機)

2016年02月 13日 愛称「えらぶゆりの島空港」決定記念セレモニー

関連サイト:

沖永良部島観光サイト■

鹿児島県/沖永良部空港■

国交省/沖永良部空港■(41コマ)

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

福岡管区気象台要報(福岡管区気象台, 1982-03)

沖永良部空港 回顧誌(昭和61年12月発行)

全国空港ウォッチングガイド