宮崎県・トドロバエ [├場所]

2024年1月訪問

1/50000「富髙」昭和7年要修「今昔マップ on the web」から作成

宮崎県日向市小倉ヶ浜海岸沖。

真珠湾攻撃のために水平爆撃隊は鹿児島湾で、

そして急降下爆撃隊はここ小倉ヶ浜海岸の「トドロバエ」を目標に猛訓練をしていたのだそうです。

また、この「トドロバエ」の周辺では、「模擬爆弾」が数十個引き上げられたのだそうです。

位置含め、情報は甲斐誠二さんから頂きました。

甲斐誠二さんありがとうございましたm(_ _)m

宮崎県・トドロバエ

トドロバエ データ

所在地:宮崎県日向市小倉ヶ浜海岸沖約550m

座 標:32°24'00.1"N 131°38'47.2"E

(座標はグーグルアースから)

関連サイト:

ブログ内関連記事■

鹿児島県・鴨池競馬場跡地 [├場所]

2024年1月訪問

1/25000「桜島南部」昭和7年修正・昭和10.10.30発行「今昔マップ on the web」より作成

大正三年、旧鹿児島空港すぐ北側のこの場所で、県下初の飛行会が行われました。

鴨池競馬場があった場所については、ググっても「ココにあった!!」という明確な位置が出てきません。

但し、地元の方の歴史探訪系サイト様が複数あって、この競馬場の事が取り上げられており、

おおよその場所として共通して示しているのは、「鴨池公園」、「鴨池二丁目」等、先頭のグーグルマップの辺り。

鴨池競馬場は、大正2年(1913年)~昭和7年(1932年)まであった競馬場なのだそうです。

上に貼った今昔マップは、ちょうど昭和7年修正版なのですが、周辺ドコを探しても競馬場が載っていません。

赤線を引いた運動場のトラックの形がやけに目立っているんですが、

でもここは飽くまで「運動場」であって「競馬場」ではないんですよね~。

それでオイラは、鴨池競馬場は昭和7年で廃止が決まってたから、跡地利用として「運動場」と記したのではないか。

「運動場」とあるけど、実はここが「鴨池競馬場」だったのではないか。と想像しました。

ということで、試しにこの「運動場」トラックの長さを測ってみることに。

このトラック外周の線をレイヤにして作図したのが先頭のグーグルマップです。

1周950m、直線が約300mでした。

人間用、馬用、それぞれのトラックの長さの相場をオイラはまったく知らなかったため調べたところ、

近代五輪では、それまで開催国によってトラックの1周が約300m~500m程度とバラバラで、

1912年の第五回ストックホルム大会で初めて1周400mトラックが採用され、

どうやらこの頃から「(人間用の)トラックは1周400m、直線は160m」と規格が決まったのだそうです。

鴨池の1周950m、直線が約300mというのは人間用のトラックとしては規格外の大きさですので、

やっぱりココの運動場が「元競馬場」だったのではないかと。

「南国イカロス記 かごしま民間航空史」61~67pの中で、当時の飛行会の様子について詳しく記されていました。

パイロットの人となりや経歴等、前フリが少々長いのですが、折角なのでそこも含めて引用させて頂きました。

鹿児島最初の飛行会

鹿児島で初めての飛行会が催されたのは、大正三年(一九一四年)十月十、十一両日である。場所は鴨池競馬場で、飛んだのは同年三月二日アメリカから帰国した飛行家・坂本壽一(山口県)である。

坂本壽一は明治二十三年(一八九○年)一月五日、山口県に生まれ、明治四十一年単身渡米し、ロサンゼルスのナショナル工業カレッジで二年間学んで卒業、フォード自動車会社の組立工になった。二十歳のときである。この間、三〇馬力エンジンつき単葉機を自作して飛行練習したが、明治四十五年十一月、シラー飛行学校を卒業した。卒業時に万国飛行免状取得試験を受けて合格、大正二年(一九一三年)一月八日付でアメリカ飛行クラブ発行の万国飛行免状第一九二号を交付された。在米邦人としては四番目の同免状取得者である。

同年十二月、坂本壽一はパターソン飛行機会社のテストパイロットになったが、二か月ほどでやめ、功名心の赴くまま帰国した。そのとき在米山口県人会員四十五人が、坂本のために合資会社をつくり、飛行機制作費を提供してくれ、それによって坂本壽一はカーチス式八〇馬力エンジンを搭載した坂本式トラクター(けん引式飛行機)を製作し持って帰った。

帰国してから二か月後の五月三、四両日、坂本は和歌山新報社と契約し和歌山県で初の飛行会を催した。その坂本の名前をいっぺんに有名にしたのは翌六月十三、一四両日、兵庫県・鳴尾競馬場で催された帝国飛行協会主催第一回民間飛行競技大会によってである。大会の参加資格は『万国飛行免状を有する日本民間飛行家にして飛行機を所持するものに限り総て参加し得るものとす」の規定により五人が参加した。奈良原飛行団の白戸栄之助が参加出来なかったゆえんである。このとき坂本は航空時間(滞空時間)で一等、高度飛行で二等になり有名になった。しかし成績だけだと帝国飛行協会技師・磯部鉄吉(おのきち)は抜群だが、主催者側の飛行家なので番外出場という扱いになった。

ちなみに一等の坂本の航空時間は三十一分二十二秒なのに、磯部は一時間三十四分二十五秒というけたはずれのものだ。高度についても坂本は八四〇㍍なのに、磯部は一九四四㍍である。しかし世間は「一等」という成績に幻惑され、以後の地方巡業飛行を有利にした。すなわち佐賀、広島、福岡、徳島、松山と飛行会を催し、いよいよ十月十、十一両日、鹿児島新聞社主催で鹿児島県内初の飛行会が催されたのである。この巡回飛行のときのことを、晩年の氏はやや得意気に筆者に向かって「どこへ行ってももてて、酒と女に金を出したことはありません」と語ったものだ。

少し後の話になるが、二年後に東洋飛行学校を創立したとき『酒と女とに耽溺せる校長坂本壽一、練習生から短刀を呑んで膝詰談判に逢うた内部(うちわ)の機関(からくり)』(大阪新報)と書かれたのみでなく、紛争のもとになったのは、巡回飛行でもて過ぎたのが惰性になったふしがある。

「桜島のせいで悪気流」

鹿児島での坂本壽一の飛行会は、当初大正三年七月二十五、二十六両日の予定だったのが、都合で十月十、十一両日に延期されたのであった。

九月二十日に愛媛県松山での飛行会を終えた坂本壽一は、九月二十五日分解した坂本式トラクターとともに海路を鹿児島に向かい、鴨池海岸に陸揚げし、十月三日から組み立てにかかった。

ここで鹿児島新聞の『空中の征服者』から一部引用する。『空中滑走とは高空中を飛翔せる飛行機が一と先ず、発動機の運転を止め、単に物体の重さを利用して、例えば木葉の散る如くフウワリと地上に着陸するのである』空中滑走は『何れの飛行家に取りても、なくてはならぬものであって、而かも至難の技である』が『坂本氏は殊に空中滑走は其十八番とするところで、之を東西の飛行家に比して敢て遜色を見ざるは云うを俟たぬのである』

同じような説明が、高度飛行、長時間飛行、8字飛行についても行われている。かなり大げさに過ぎるけれど、今日的観点で判断してはならない。すべてがはじめてなのだ。そのため鹿児島県内、熊本県、宮崎県の学校団体三万人、一般観客七万人が集まってきた。

初日は秋晴れの好天に恵まれた。二、三日前あまりよくなかった天候が、九日になって回復しかかった上でのことなので『げに今日の成功を占う如くげにや飛行日和とぞ見へたる』と新聞は書いた。

午前、午後二回の飛行である。午前八時、花火が打ち上げられ、赤旗の合図で格納庫から坂本式トラクターが引き出された。地上試運転を終えた坂本壽一は、機から降りて格納庫に姿を隠してから、ふたたび観客の前にあらわれた。一斉に拍手歓声がとどろいた。どうやら演出効果を計算しての所作であったようだ。機上に乗りこんだ坂本は、助手にプロペラの手まわしをさせてから始動し、操縦桿(かん)を前後左右に動かして動翼の作動を点検した。終わると出発の合図をし、エンジンを全速にふかし、滑走をはじめた。競馬場西方の広場を、南方に向かって一〇〇㍍ほど疾走した後、機首を上げ、上昇に移った。滑走距離が普通の倍もあったのは『特に会衆に滑走の壮観を示さんがため』と新聞は解説した。午前九時二分、坂本機は地上から離れた。

坂本壽一は次第に高度をとって、三〇〇㍍に達すると、海浜院上空で南に向かい海面上に出た。ついで二軒茶屋沖合で左旋回し、競馬場上空を通過、荒田八幡宮、唐湊、紫原上空をまわって競馬場上空に達すると、用意したクラブ化粧品の広告ビラを散布した。機はさらに左旋回を続けて商船学校上空に至り、『飛行時間七分にしてピタリとモーターの運転を止め空中滑走に移った』。というのはスイッチを切ったのではなく、エンジンを最小回転数にしぼったのだ。高度を下げ、30㍍ぐらいの低空飛行をしばらく続けたと思うと、ふたたびエンジンを全速にして上昇をはじめた。高等農林学校から唐湊方面へ飛び、五たび大きく円を描いた後、海浜院方面から北方に向かって降下、新聞社の招待席前に定められた着陸地点に接地した。九時十四分であった。つまり十二分間の飛行で、距離にして十五㍄(二四㌔)である。『大成功を以て着陸し満場歓呼大喝采の裡に花環は捧げられたり時に午前九時三十分斯くて午前の飛行を終る』

報道記事のあとに坂本の談話がのっている。

『ドウも上空の気流は意外に悪い様です、一体当地は海上に桜島が突如として三千尺余の高さに聳え其の右方一帯は又低平になって居りますので空気が妙に混乱して居ます。風位は北々西の微風ですけれども上述の悪気流がありますから真直ぐに行かうと思っても舵は右に向けて居なければならぬ始末です、今迄飛行して腕が疲れると言ふことは決して無かったのですが、今日は大分骨が折れました』

45連隊の演習目標に

山口県人・坂本壽一による鹿児島最初の飛行会は、大正三年(一九一四年)十月十日(土)午前九時十四分に午前の部を終えた。終えるといったん明治旅館に自動車で引き揚げ、午後三時三十分ふたたび鴨池競馬場に姿をあらわした。観衆は

すでに十万を数えた。しかし風が強いためしばらく飛行を見合わせたが、夕刻になるに従って穏やかになったので、午後四時四十五分飛行機を格納庫から引き出した。

午前と同様、プロペラの手まわしをしてから始動し、試運転をしたが停止し、気流がさらに静まるのを待った。

午後五時三十三分、坂本壽一はようやく南方に向かって滑走をはじめ、六〇㍍ほどで機首を上げ、上昇に移った。午前と同じく海浜院上空から東方に転じ海上はるかに飛んだと思うと左旋回し、競馬場上空にとってかえした。こで大円を描きながら紫原上空三千五百尺(一一〇〇㍍)まで上昇した。すると『夕陽赤々と渋褐色に塗られたる主翼に反射し、機体は金光燦として其偉観壮景殆ど筆紙に絶する者あり』(鹿児島新聞)ということになる。

坂本機が上昇しているとき、四十五連隊の二個中隊が機を目標に射撃演習を行った。やがて二軒茶屋方向の上空から降下に移り、そのまま着陸すると見せかけ、鴨池停留所わきの松林をかすめてからふたたび上昇旋回をして円を描き、空中滑走に移って午後五時四十八分、定位置に着陸した。飛行時間十五分、飛行距離二〇㍄(三二㌔)であった。

『数万の観覧者斉しく片唾を呑んで着陸の工合如何にと気遣い居る中にいと鮮やかなる着陸をなし雷の如き喝采を浴びつヽ地上に飛降りたる飛行家坂本氏は満面得意の微笑を漏して語りて曰く

午後は午前よりも上空の気流は良かったです、然し午前もお話しした通り当地の気流は非常に混乱し処々に旋風や突風ありますので飛行には骨が折れます、市へ行かうとするには矢張り海上より迂回して行かなければ一直線にスット行くことは出来ませぬ。(中略)一体当地位飛行家を困らす場所は他に少からうと考へます、殊にこの鴨池は中央が湿地で西方に松林があり尚ほ場の周囲は観覧者が垣を造って居て着陸する場所が非常に狭いものですから、斯る危険多き地に

無事着陸することは誰にもさう容易には出来なからうと思ひます、云々』

当時の新聞からの引用を多くしたのは、今日的な目で見ると何でもない飛行であっても、はじめて空飛ぶ飛行機を目撃した人によると、たとえ大げさでも、いかにも臨場感があふれているからである。

翌十一日は、競馬場中央にぬかるみがあって、思う通りの方向に地上滑走することをさまたげるという理由から、飛行開始時間を遅らせ、ようやく午後零時六分になって離陸し、時間十二分、距離十五㍄(二四㌔)の飛行を終了した。無事に終わったとはいえ、地上から、機が強風にあおられ前後左右に小舟のようにゆさぶられているのが頼りなげに見えた。

午後は北西の風が吹きすさぶので、風力のおとろえを待ち午後五時五十二分に滑走を開始したが、七〇㍍で軽々と宙に浮いた。上空では強風が一向にやまず、左右に動揺しているのがハッキリとわかった。坂本壽一は、しかし落ち着いて操縦し、三たび競馬場上空で大円周を描いた後、天保山あたりの上空から着陸のための空中滑走に移ったが、強風のためうまくいかず、再度高度をとった。しかし同じことで、坂本は海岸の砂地に不時着したため、砂中につっこんで前方に転覆した。中破だが坂本は無事。もし場内に降りて万が一にも観衆に怪我をさせてはいけないので、自分一人だけ負傷すればいいと決心し砂浜を選んだと説明したので、観衆は『大に尊敬同情の念を高め三々五々に語り合評し合ひつゝ帰路に就』き、二日間四回にわたる県下初の飛行会を終了したのであった。

文中で「海浜院」が三度登場するのですが、

何れも離陸直後一番最初、若しくは着陸直前最も後に出てくる地名であることから、

競馬場のすぐ近くであると思われます。

飛行会が行われた大正2年当時は「海浜院」だったのですが、大正12年に日本赤十字社がこの病院を引き継ぎました。

上に貼った今昔マップは昭和7年のものですから、「赤十字病院」と表記されています。

「海浜院」=「赤十字病院」ということですね。

赤マーカー地点。

鹿児島県・鴨池競馬場跡地

鴨池競馬場 データ

所在地:鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目28-1

座 標:N31°33′51″E130°33′13″

標 高:5m

(座標、標高はグーグルアースから)

沿革

1914年10月 10、11日 県下初の飛行会が催された

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

南国イカロス記 かごしま民間航空史

熊本県・人吉海軍航空隊 庁舎居住地区等 [├場所]

2024年1月訪問

「人吉(川村・高原)飛行場跡地」記事■ が長くなってしまったので、

北側の「庁舎居住地区」はこちらの記事にまとめます。

赤マーカー地点(以下4枚とも)。

人吉海軍航空隊跡

側面には「昭和四十六年八月 予科練人吉会建立」とありました。

ひみつ基地ミュージアムのガイドさんによれば、

当時はこの居住区から飛行場まで約2kmを毎朝駆け足で向かったのだそうです。

隊門跡から30mほど南に駐車場が設けてあり、こんな案内板があります。

階段を下り、案内に従って進んでゆくと、

すぐこんな場所にでます。

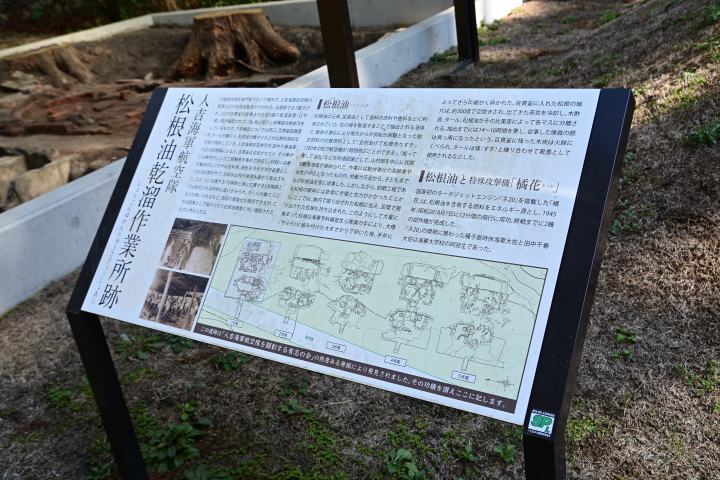

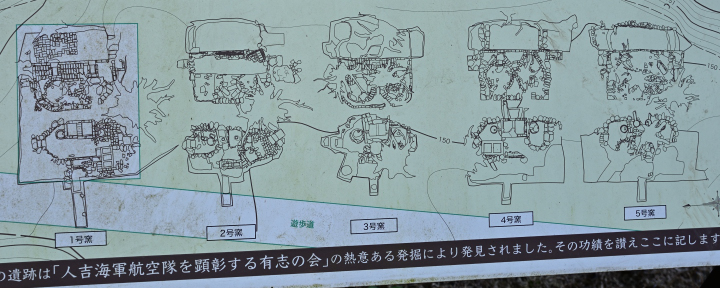

人吉海軍航空隊 松根油乾溜作業所跡(しょうこんゆかんりゅうさぎょうしょあと)

庁舎居住地区隊門直下のこの場所で、人吉海軍航空隊の直営により松根油製造が行われた。当遺跡では1基につき、2口の百貫窯が設置された全5基の乾溜装置(以下「窯」)跡が確認されている。地上部の上部構造は戦後消失しているものの、下部構造については焚口、百貫窯設置箇所、タール分離マス、松根油分離マスなどが比較的良好な状態で現存している。人吉海軍航空隊司令 田中千春海軍大佐の回想録によると、百貫窯は支給されたが、その築炉には隊内のレンガ工経験者を集めて対応し、材料には寄せ集めのレンガや石を利用、蒸気を冷やす冷却装置としては冷却管を竹で、冷却水は飛行場用水路から取水された。なお、北に位置する1号窯跡と南に位置する5号窯跡とでは使用される材料に違いがみられ、タール分離マスにカメが用いられるなど、施設の簡素化が確認できるが、これは国策として掲げられた松根油増産に伴い増設されたものと考えられる。

松根油

松根油は元来、民需品として塗料の原料や香料などに利用されていた、松の根を乾溜することで抽出される液体で、戦争の激化により南方から供給が困難となった航空燃料の代替燃料として「全村あげて松根赤たすき」、「200本の松で航空機が1時間飛ぶことができる」、「掘って蒸して遅れ」などを共通認識として、山村部を中心に民間で緊急増産が進められた。作業には勤労奉仕の高齢者や女性が中心となったものの、労働力不足から、子どもまでもが松根油生産に従事した。しかしながら、初期行程である松根の破砕には非常に手間と労力がかかったことから、ここでは、隊内で掘り出された松根に加え、民間で掘り出された松根も持ち込まれた。このようにして大量に集まった松根は海軍予科練習生ら隊員の手により、大櫓(やぐら)に組み付けた大まさかりで砕いた後、手斧によってさらに細かく砕かれた。百貫窯に入れられた松根の細片は、約300度で空焚きされ、出てきた蒸気を冷却し、木酢液、タール、松根油がその比重差によって各マスに分離される。抽出までには14~16時間を要し、従事した隊員の顔は真っ黒になったという。百貫窯に残った木炭は火鉢にくべられ、タールは煤(すす)と練り合わせて靴墨として使用されるなどした。

松根油と特殊攻撃機「橘花」

国産初のターボジェットエンジン「ネ20」を搭載した「橘花」は、松根油を含有する燃料をエネルギー源とし、1945

年(昭和20)8月7日に12分間の飛行に成功。終戦までに2機の試作機が完成した。「ネ20」の開発に携わった種子島時休海軍大佐と田中千春大佐は海軍大学校の同窓生であった。

(上3枚説明板から)

小川の向こう側にも何やらありました。

黄色マーカー地点。

練兵場跡。

現在は人吉農芸学院の建物が並んでいます。

灰マーカー地点。

病院跡(を撮っているつもり)

土台の一部が現存しているそうです。

黒マーカー地点から兵舎跡方向

紫マーカー地点。

練兵場跡方向

緑マーカー地点から西方向。

兵舎跡

同じく緑マーカー地点から東方向。

兵舎跡

青マーカー地点。

廃屋裏手。

航空隊水源地(を撮ってるつもり)。

熊本県・人吉海軍航空隊 庁舎居住地区等

人吉海軍航空隊 庁舎居住地区等 データ

設置管理者:海軍

所在地:熊本県球磨郡相良村 棚葉瀬 錦町 平岩/村松

座 標:32°14'26.1"N 130°49'04.2"E

標 高:164m

(座標、標高はグーグルアースから)

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

現地説明板

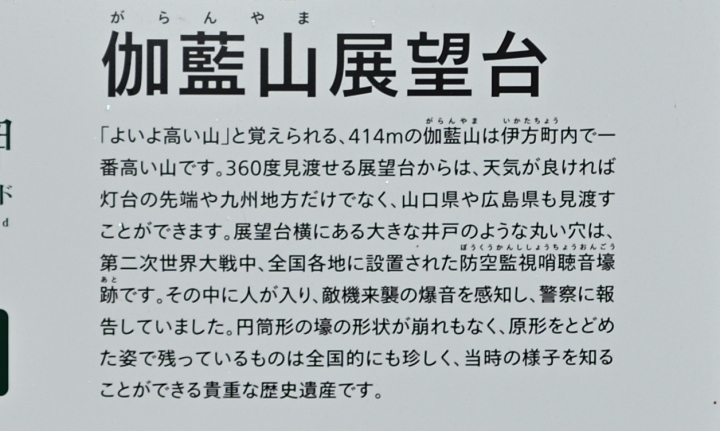

愛媛県・伽藍山防空監視哨聴音壕跡 [├場所]

2023年12月訪問

愛媛県西宇和郡伊 佐田岬半島の先にある伽藍山。

この伽藍山の頂上に「伽藍山防空監視哨聴音壕跡」があります。

■出雲市教育委員会「出雲市文化財調査報告書 北浜防空監視哨跡 高島城跡」■

の中で、出雲市の北浜防空監視哨聴音壕も二重になっており、

「二重に積み上げ、その間を空洞にして、飛行機の爆音を反響しやすくした構造になっている可能性が高い」

とありました。

奥にちょっと霞んでるのが大分県。

目と耳でカバーできる範囲が凄い(@Д@)

これだけ九州側が目視できる位置に監視哨が設けてある意味は大きかったんでしょうね。

愛媛県・伽藍山防空監視哨聴音壕跡

伽藍山防空監視哨聴音壕 データ

所在地:愛媛県西宇和郡伊方町三崎

座 標:33°24'06.3"N 132°07'04.0"E

標 高:414m

(座標はグーグルアースから。標高は説明板から)

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

現地説明板

愛媛県・八幡浜湾 [├場所]

2023年12月訪問

愛媛県西部、佐田岬半島の付け根にある八幡浜湾。

大正時代、ここに水上機が飛来しました。

また、3年後には遊覧飛行もありました。

■八幡浜市誌 :合併10周年記念版.第1巻 (歴史編)150p

四 八幡浜と飛行機

大正一三(一九二四)年七月二五日に、朝日新聞社の水上飛行機「千鳥号」が新聞の宣伝のためにやって来て、八幡浜湾に着水した。この飛行機を一目見たさに、大勢の市民が築港一帯に殺到し、栗野浦や向灘から小舟をこぎ出した人々も多かった。三年後には、大分県別府市で遊覧飛行に使われていた「春風号」をチャーターしたセレモニーがあり、希望者を乗せて八幡浜湾上空を旋回した。

「八幡浜湾」としか分からないため、湾内が見晴らせる場所から。

100年前、ここで水上機が飛んでいたことがあったのですね~。

愛媛県・八幡浜湾

八幡浜湾 データ

所在地:愛媛県八幡浜市

沿革

1924年07月 25日 朝日新聞社の水上機「千鳥号」が八幡浜湾に着水

1927年 希望者を乗せて八幡浜湾上空を飛行

関連サイト:

ブログ内関連記事■

この記事の資料:

八幡浜市誌:合併10周年記念版.第1巻(歴史編)